核の脅威「忘れていない」 マーシャル諸島ビキニ被曝70年式典

24年3月2日

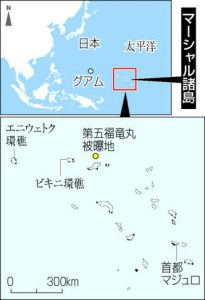

中部太平洋マーシャル諸島ビキニ環礁での米国の水爆実験で、住民や日本の漁船が被曝(ひばく)してから1日で70年となった。マーシャル諸島政府などは首都マジュロの大学で追悼式典を開き、ハイネ大統領や被災した住民、高知県の漁船員の遺族たち約500人が参列。長期に及ぶ核被害に向き合い、核の脅威を世界からなくすよう訴えた。(マジュロ発 下高充生)

式典では、参列者全員で黙とうした。ハイネ大統領は演説で、核実験による国民の健康被害などに触れ「核兵器の使用や使用の脅威が永続するのを望まない」と強調。支持しながら批准していない核兵器禁止条約について「核兵器がもたらす影響に対処するには不十分だ」と述べ、被害者援助や環境修復を巡る条項について議論の余地があるとの認識を示した。

核実験場だったビキニ環礁選出の国会議員は、住民たちが「人類のため」として移住を強いられた歴史を紹介。「私たちは忘れてはいない」と繰り返し、言葉を詰まらせた。米国の駐マーシャル諸島臨時代理大使は両国の結束をアピール。日本からは高知県の漁船乗組員だった父親が「死の灰」(放射性降下物)を浴びた高知市の下本節子さん(73)が初参加した。

米国は1946~58年、ビキニ、エニウェトク両環礁で67回の核実験をした。中でも54年3月1日の水爆実験「ブラボー」は、爆発力が広島に投下した原爆の約千倍に当たり、事前に避難させられなかった周辺の環礁の住民たちや近くで操業していた静岡県のマグロ漁船第五福竜丸の乗組員たちが被曝した。無線長だった久保山愛吉さん=当時(40)=は半年後に死亡した。

(2024年3月2日朝刊掲載)

式典では、参列者全員で黙とうした。ハイネ大統領は演説で、核実験による国民の健康被害などに触れ「核兵器の使用や使用の脅威が永続するのを望まない」と強調。支持しながら批准していない核兵器禁止条約について「核兵器がもたらす影響に対処するには不十分だ」と述べ、被害者援助や環境修復を巡る条項について議論の余地があるとの認識を示した。

核実験場だったビキニ環礁選出の国会議員は、住民たちが「人類のため」として移住を強いられた歴史を紹介。「私たちは忘れてはいない」と繰り返し、言葉を詰まらせた。米国の駐マーシャル諸島臨時代理大使は両国の結束をアピール。日本からは高知県の漁船乗組員だった父親が「死の灰」(放射性降下物)を浴びた高知市の下本節子さん(73)が初参加した。

米国は1946~58年、ビキニ、エニウェトク両環礁で67回の核実験をした。中でも54年3月1日の水爆実験「ブラボー」は、爆発力が広島に投下した原爆の約千倍に当たり、事前に避難させられなかった周辺の環礁の住民たちや近くで操業していた静岡県のマグロ漁船第五福竜丸の乗組員たちが被曝した。無線長だった久保山愛吉さん=当時(40)=は半年後に死亡した。

(2024年3月2日朝刊掲載)