マーシャルからの問い ビキニ被災70年 <1> 実験場の住民

24年3月13日

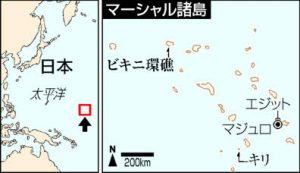

米国が核実験を繰り返した中部太平洋マーシャル諸島。実験場になったり、放射性物質を含む「死の灰」が降り注いだりした地域の住民と子孫たちは今も古里に帰れない。記憶の風化、気候変動による水没危機も迫る。ビキニ環礁での最大の水爆実験「ブラボー」で住民や日本の船員たちが被曝(ひばく)して70年。マーシャルを訪ね、終わりのない核被害を考える。(下高充生)

祈りと首長のスピーチが終わった途端、陽気なダンスナンバーが流れ始めた。マーシャル人は大音量の音楽が好きだ。女性たちが踊り、餅まきのように菓子を投げる。一斉に駆け寄って拾う子どもたちのそろいのシャツの背中には「全ては神の手の中に」との言葉がプリントされ、きのこ雲の絵もあしらわれていた。

米「人類のため」

7日、首都があるマジュロ環礁内の離島エジットの広場で見た光景だ。78年前のこの日、米国は一連の核実験を始めるに当たり「人類のため」として、信心深いビキニの住民167人を古里から追い出した。静岡県のマグロ漁船第五福竜丸などが被災した3月1日とは別にもう一つの「ビキニデー」と呼ばれ、移住先の一つのエジットにビキニ出身者や子孫が集う。

島の教会の牧師ローニー・ジョエルさん(62)は父がビキニ出身だ。「仮の住まいだよ」。自宅を訪ねると、台所にはマジュロで買ったツナ缶やインスタントラーメン、冷凍チキンが並んでいた。

島には果物が十分ない。移住者は今もマジュロの土地を「間借り」しているような状況で自由に漁もできない。ジョエルさんは1968年の米国の一時的な「安全宣言」を受けて数年間ビキニで暮らし、弧を描くように点在する島々と内海を生活空間とする環礁の豊かさに触れた。「帰りたい。放射能は関係ない」と終始寂しげだった。

出身者や子孫を管轄するビキニ環礁自治体によると、46年に故郷を追われた167人のうち生存者は9人。5人が国内、残りは医療事情などで米国にいる。一方、米国の大学が2019年に発表した調査では依然、ビキニの放射線量は高い。汚染への不安もあり、行政側に再定住に向けた具体的な動きはない。

財政難 生活直撃

望郷の念を抱きながら苦しい生活を送るビキニの人たちに追い打ちをかけるのがビキニ自治体の財政難だ。マジュロにある自治体事務所を訪ねると、働き始めたばかりのジャック・ニーデンソールさん(66)が「パソコンもプリンターも私物だ」と明かした。備品が買えないという。

米国が核実験の被害を認めて支払った補償金を原資にした基金は17年に5900万ドルあったが、自治体の元幹部による不適切使用疑惑もあり、今やほぼない。住民への3カ月ごとの現金支給は以前の2割の1人25ドルとなった。ニンジン1袋3・5ドルという物価の中、暮らしを直撃している。

避難民の子孫たち約250人が暮らす孤島キリは特に深刻だ。マジュロで働くキリ出身の公務員ウィンクル・ジャモレさん(45)によると、昨年1年は飢餓状態だった。政府の介入で今年になって改善されているという。

そもそも太平洋の荒波に囲まれ、荒天では出漁できず、食料や燃料を届ける船も着けない。苦難の歴史は「人類のため」になったのか―。「分からないよ」。ジャモレさんは、記者の問いを乾いた笑いで受け流した。

マーシャル諸島での核実験

米国は1946~58年、マーシャル諸島のビキニ、エニウェトク両環礁で67回の核実験をした。特に54年3月1日のビキニ環礁での水爆実験「ブラボー」は、爆発力が広島原爆の約千倍に相当し、大量の死の灰(放射性降下物)を降らせた。周辺の環礁の住民のほか、近くで操業中だったマグロ漁船第五福竜丸などの乗組員も被曝(ひばく)。無線長の久保山愛吉さん=当時(40)=が半年後に亡くなった。

(2024年3月13日朝刊掲載)

「帰りたい」 届かぬ願い

祈りと首長のスピーチが終わった途端、陽気なダンスナンバーが流れ始めた。マーシャル人は大音量の音楽が好きだ。女性たちが踊り、餅まきのように菓子を投げる。一斉に駆け寄って拾う子どもたちのそろいのシャツの背中には「全ては神の手の中に」との言葉がプリントされ、きのこ雲の絵もあしらわれていた。

米「人類のため」

7日、首都があるマジュロ環礁内の離島エジットの広場で見た光景だ。78年前のこの日、米国は一連の核実験を始めるに当たり「人類のため」として、信心深いビキニの住民167人を古里から追い出した。静岡県のマグロ漁船第五福竜丸などが被災した3月1日とは別にもう一つの「ビキニデー」と呼ばれ、移住先の一つのエジットにビキニ出身者や子孫が集う。

島の教会の牧師ローニー・ジョエルさん(62)は父がビキニ出身だ。「仮の住まいだよ」。自宅を訪ねると、台所にはマジュロで買ったツナ缶やインスタントラーメン、冷凍チキンが並んでいた。

島には果物が十分ない。移住者は今もマジュロの土地を「間借り」しているような状況で自由に漁もできない。ジョエルさんは1968年の米国の一時的な「安全宣言」を受けて数年間ビキニで暮らし、弧を描くように点在する島々と内海を生活空間とする環礁の豊かさに触れた。「帰りたい。放射能は関係ない」と終始寂しげだった。

出身者や子孫を管轄するビキニ環礁自治体によると、46年に故郷を追われた167人のうち生存者は9人。5人が国内、残りは医療事情などで米国にいる。一方、米国の大学が2019年に発表した調査では依然、ビキニの放射線量は高い。汚染への不安もあり、行政側に再定住に向けた具体的な動きはない。

財政難 生活直撃

望郷の念を抱きながら苦しい生活を送るビキニの人たちに追い打ちをかけるのがビキニ自治体の財政難だ。マジュロにある自治体事務所を訪ねると、働き始めたばかりのジャック・ニーデンソールさん(66)が「パソコンもプリンターも私物だ」と明かした。備品が買えないという。

米国が核実験の被害を認めて支払った補償金を原資にした基金は17年に5900万ドルあったが、自治体の元幹部による不適切使用疑惑もあり、今やほぼない。住民への3カ月ごとの現金支給は以前の2割の1人25ドルとなった。ニンジン1袋3・5ドルという物価の中、暮らしを直撃している。

避難民の子孫たち約250人が暮らす孤島キリは特に深刻だ。マジュロで働くキリ出身の公務員ウィンクル・ジャモレさん(45)によると、昨年1年は飢餓状態だった。政府の介入で今年になって改善されているという。

そもそも太平洋の荒波に囲まれ、荒天では出漁できず、食料や燃料を届ける船も着けない。苦難の歴史は「人類のため」になったのか―。「分からないよ」。ジャモレさんは、記者の問いを乾いた笑いで受け流した。

マーシャル諸島での核実験

米国は1946~58年、マーシャル諸島のビキニ、エニウェトク両環礁で67回の核実験をした。特に54年3月1日のビキニ環礁での水爆実験「ブラボー」は、爆発力が広島原爆の約千倍に相当し、大量の死の灰(放射性降下物)を降らせた。周辺の環礁の住民のほか、近くで操業中だったマグロ漁船第五福竜丸などの乗組員も被曝(ひばく)。無線長の久保山愛吉さん=当時(40)=が半年後に亡くなった。

(2024年3月13日朝刊掲載)