マーシャルからの問い ビキニ被災70年 <2> ヒバクシャ

24年3月14日

語り手減 継承に危機感

飛んできた飛行機の音が怖くて、体が動かなかった。突然やって来た米軍に基地へ連れて行かれ、毎日毎日言われるがまま海に入り体を洗った―。

死の灰を浴びる

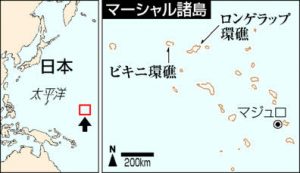

「米国は私たちを見下し、核被害なんて気にしていなかった」。マーシャル諸島の首都マジュロに住むキャシー・ジョエルさん(75)は憤る。ロンゲラップ環礁で暮らしていた1954年3月1日、米国がビキニ環礁でした核実験「ブラボー」で降った死の灰(放射性降下物)を浴びた。成長後、流産を6度経験。甲状腺の異常で今は毎日、薬を飲んでいるという。

ロンゲラップでは86人が被曝(ひばく)した。今も健在なのは13人で、うち8人は家族の都合などで米国にいる。

だからジョエルさんは数少ない語り手だ。先月末には近海で操業中に被曝した高知県の元漁船員の遺族下本節子さん(73)=高知市=とマジュロで会い、日本メディアに囲まれて証言した。

同席したミナ・タイタスさん(70)もロンゲラップ出身だが、ブラボー実験時は生後6カ月だった。記者はビキニから46年に移住を強いられた2人も取材したが、具体的な記憶を引き出せなかった。

小中学生に授業

核被害を体験した人たちは老い、減っていく。一方、86年に米国から独立して以降も同国の教科書を使った教育が続いたため、子どもだけでなく今の教員も自国の核被害を学んでいない。継承に危機感を抱いたマーシャル諸島政府は2017年に設立した「核委員会」で、住民支援などと並ぶ活動の柱の一つに教育を掲げた。

委員会の小中学生向け授業があると聞き、2月末、マジュロの学校を訪ねた。日本の小学5年から中学2年に当たる5~8年の約200人が体育館に集まっていた。ピザやおにぎりを持つ子もいる自由な雰囲気だったが、被害を伝える動画が流れると静まり返った。

「米国の核実験は何回?」との講師の質問には、2回、12回、5回と声が上がった後、4人目で正解の67回にたどりついた。7年生セトキ・カルボウさんは「初めて勉強した。被曝した人がどんな思いで病気や苦労を乗り越えてきたか、もっと学びたい」。

3月1日の「ビキニデー」前には、地元や各国の学生たちが核問題を発表したり、パネルにまとめて展示したりする催しがマジュロで約1週間開かれた。こうした動きを地元紙マーシャル・アイランド・ジャーナルの編集者ギフ・ジョンソンさん(67)は前向きな兆しとみる。「これまで学生たちは1日の催しにやってきて、座って話を聞き、そして去っていった」からだという。

1日付の紙面の1面に学生たちの活動をまとめ、「核週間を若者が支配」と見出しを添えた。若者の核問題への理解不足を「本当に心配」と語るベテラン記者は、やや表情を和らげた。(下高充生)

(2024年3月14日朝刊掲載)