映画「オッペンハイマー」 米国でどう見られたか

24年3月19日

広島と長崎に米軍が投下した原爆を開発した「マンハッタン計画」の主導者となった物理学者の半生を描く映画「オッペンハイマー」。米アカデミー賞では作品賞、クリストファー・ノーラン氏の監督賞など7部門を受賞し、広島でも試写会が開かれるなど29日の公開を前に注目は高まっている。一方、米国では昨年夏の封切り以降、実に多様な意見が飛び交ってきた。作品は原爆被害の実態に米国民が目を向ける契機となるか。核兵器廃絶の訴えは強まるか―。原爆投下国で映画館に足を運び、鑑賞した広島ゆかりの人たちに感想を聞いた。(金崎由美、小林可奈)

米シカゴ生まれ。核関連の科学技術史が専門で、2005年から広島を拠点に研究生活を送る歴史学者。約20カ国を訪ね、核実験、核兵器や核燃料の生産で被害を受けた「グローバル・ヒバクシャ」への聞き取りを重ねる。

新たな視点を見る者に与えているようで、実際には従来の米国人の原爆観からの転換はない。だからこそ、広島と長崎への原爆投下を肯定する米国内保守派の怒りを買うことなく、誰もが見ることのできるハリウッド映画として成功した。

米国人にとっての「原爆」は、科学技術の栄光であり誇りだ。核を巡る危機に直面しても、考えるのは自分たちの身のこと。79年前にきのこ雲の下にいた、人間の顔をした市民ではない。

事前警告なしの原爆使用に反対した科学者も多くいた中、主人公ロバート・オッペンハイマーは結局「組織の中ですべきことはする」を貫いた人。内面の葛藤はあったろうが、本当は何に対してだったのか、作品は深く掘り下げることを避けている。

オッペンハイマーが犠牲者を想起するシーンはある。ノーラン監督の娘演じる白人女性が現れ、焼かれた皮膚のようなものがはがれる場面だ。自らの痛みとして原爆被害を表象するが、やはり広島の市民の姿として描いてはいないとも言える。

作品は、オッペンハイマーが「赤狩り」で追い詰められていく展開に多くの時間を割く。戦後もベトナムやイラクで戦争に失敗し続け「悪者」となった米国では、第2次世界大戦は国民が自己肯定感を持てる最後の戦争。その貢献者であるヒーローが悲劇の「被害者」となり、感動を呼んだ。対して広島と長崎やトリニティ・サイトを見せないのは、米国の観客に「加害者」としての罪悪感を持たせない意図でもあったろう。つまるところ、これは原爆映画ではなく伝記映画。大学生らに見ることを勧める。歴史を巡る活発な議論のきっかけになるはずだ。

広島女学院高を卒業後に留学して以降、約半世紀を米国で暮らす。会社経営の傍ら被爆者証言活動のサポートに関わり、カナダの被爆者サーロー節子さんの不屈の反核人生を追ったドキュメンタリー映画「ヒロシマへの誓い」を製作。被爆直後に負傷者が押し寄せた広島赤十字病院の院長だった祖父の思いも継ぐ。

米国市民の多様な反応を知りたくて、封切り早々に住民層の違う3地区の映画館へ足を運んだ。どの館でも、上映後は一瞬の沈黙。それから「ワオ…」と嘆息が漏れた。これだけ多くの全米市民が核兵器を巡って衝撃を受けている。近年にない現象だ。

核兵器が地球を滅亡させかねないとの警告を暗示するシーンが盛り込まれ、オッペンハイマーの苦悩を演じ切ったキリアン・マーフィーら俳優陣は、圧巻の演技。広島と長崎の惨状を描いていないことへの批判も聞くが、そもそもハリウッド映画にドキュメンタリーと同じ期待を寄せるべきではないのではないか。

米国では、原爆被害の実態も、現在の核兵器の危機もまだまだ知れ渡っておらず、核軍縮の専門家や活動家、市民は関心を喚起することに長年、本当に苦心してきた。映画によって、関心の「間口」は確かに広がった。

「オッペンハイマー」が描かなかったものを伝えることが、広島、長崎や米国の市民である私たちの役目。米国各地の公共放送局で5月から「ヒロシマへの誓い」が放送されることになった。さらに作品を広め、きのこ雲の下にいた人間の体験と、被爆者のその後の人生を知ってもらいたい。

米軍が広島に原爆を投下する3週間前にオッペンハイマーらが実施した核実験は、作中で最も重要なシーンだ。そこは無人の荒野に見えるが、現実には「周辺住民が被曝させられた」。爆心地から65キロ南東のトゥラローサ生まれ。「風下住民」の健康被害と補償を訴えている。

先住民やスペイン系住民の土地を搾取し、核実験は行われた。(上空約600メートルでさく裂した)広島と違い、地上30メートルの鉄塔から爆発させた原爆は土壌を巻き上げ、大量の放射性降下物となった。住民は何も知らされないまま、乾いた土地に降る貴重な雨水をため、放射線が残留した草をはむ牛の乳を搾って飲み、内部被曝をした。

作品を鑑賞中、核実験の場面では怒りのあまり涙があふれた。あの瞬間、父は4歳だった。後に多重がんで苦しみ亡くなった。祖父をはじめ周囲にはがんが明らかに多い。戦後生まれの私も甲状腺がんを患った。だが映画は、大爆発は見せても被曝には触れていない。

私たちの土地は1945年に続き今回の撮影でも、そこに人間が存在しないかのように扱われた。耐えがたい。作品が原爆開発と結末を余さず描いていると思われてはならない。

今月、ハリウッド俳優らが意見広告で「核兵器を過去の物に」と呼びかけた。この作品の監督や主要キャストはほとんど名を連ねていないが、これに参加するとともに、核被害に対する意識をもっと高めるべきだ。

東京生まれ。東京造形大卒業後、2006年から米ニューヨークで暮らす。ニューヨーク州立大パーチェス校で修士(美術)。戦争や核兵器への信奉を問う絵画や映像、立体作品をニューヨークのギャラリーや原爆の図丸木美術館(埼玉県東松山市)で発表してきた。

核兵器保有国が戦争を続けている現在の世界情勢の中で、この作品が賞をもらうほど価値のあるものなのか。まず筋書き自体が、核兵器を巡る米国の教科書通りだ。開発者や開発の歴史、爆発時の威力に焦点を当てるが、落とされた側の人間の姿や人体への長期的な影響、内部被曝(ひばく)などの実態は省いている。

「被害者」をすり替えていることも問題だ。広島と長崎の被爆者、ウラン鉱山やトリニティ・サイト一帯の住民…。核兵器の被害者はこうした人々。にもかかわらず、オッペンハイマーを嫉妬のために陥れられた弱者や犠牲者として描くことで、彼が「被害者」であるように印象付けている。本当の被害者は誰で加害者は誰なのか。ポイントをずらしている。

結局、この作品は「白人男性的」な視点で作られているのだろう。抑圧する側は自らの力に無自覚で、抑圧される側の存在を忘れがちだ。アジア系や黒人など多様な人が暮らす米国で、私が肌身で感じる「強者による上から目線」が透ける。

その視点は一方的な女性の描き方にもにじむ。劇中の女性は夫を支えるべき存在であったり、性行為の相手、あるいは精神的に不安定だったりもする。監督がオッペンハイマーの苦悩を描くテーマ設定をしたこと自体、原爆開発者である「強者」と同じメンタリティーとしか思えない。

マンハッタン計画

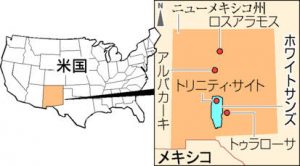

第2次世界大戦中、米国が進めた原爆開発計画。ナチス・ドイツが原爆を開発するとの危機感を背景にルーズベルト大統領が開発を指示。米陸軍のレスリー・グローブスとともにオッペンハイマーが指揮し、英国も加わり秘密裏に行われた。研究拠点はニューメキシコ州のロスアラモス。テネシー州オークリッジで広島原爆のウランを、ワシントン州ハンフォードでは長崎原爆のプルトニウムを製造した。トルーマン政権下の1945年7月16日、ニューメキシコ州「トリニティ・サイト(現米軍ホワイトサンズ・ミサイル実験場)」で実験に成功。翌月、広島と長崎に原爆を投下した。

(2024年3月19日朝刊掲載)

伝記映画 米の原爆観を踏襲

ロバート・ジェイコブズさん(64) 広島市立大広島平和研究所教授=広島市

米シカゴ生まれ。核関連の科学技術史が専門で、2005年から広島を拠点に研究生活を送る歴史学者。約20カ国を訪ね、核実験、核兵器や核燃料の生産で被害を受けた「グローバル・ヒバクシャ」への聞き取りを重ねる。

新たな視点を見る者に与えているようで、実際には従来の米国人の原爆観からの転換はない。だからこそ、広島と長崎への原爆投下を肯定する米国内保守派の怒りを買うことなく、誰もが見ることのできるハリウッド映画として成功した。

米国人にとっての「原爆」は、科学技術の栄光であり誇りだ。核を巡る危機に直面しても、考えるのは自分たちの身のこと。79年前にきのこ雲の下にいた、人間の顔をした市民ではない。

事前警告なしの原爆使用に反対した科学者も多くいた中、主人公ロバート・オッペンハイマーは結局「組織の中ですべきことはする」を貫いた人。内面の葛藤はあったろうが、本当は何に対してだったのか、作品は深く掘り下げることを避けている。

オッペンハイマーが犠牲者を想起するシーンはある。ノーラン監督の娘演じる白人女性が現れ、焼かれた皮膚のようなものがはがれる場面だ。自らの痛みとして原爆被害を表象するが、やはり広島の市民の姿として描いてはいないとも言える。

作品は、オッペンハイマーが「赤狩り」で追い詰められていく展開に多くの時間を割く。戦後もベトナムやイラクで戦争に失敗し続け「悪者」となった米国では、第2次世界大戦は国民が自己肯定感を持てる最後の戦争。その貢献者であるヒーローが悲劇の「被害者」となり、感動を呼んだ。対して広島と長崎やトリニティ・サイトを見せないのは、米国の観客に「加害者」としての罪悪感を持たせない意図でもあったろう。つまるところ、これは原爆映画ではなく伝記映画。大学生らに見ることを勧める。歴史を巡る活発な議論のきっかけになるはずだ。

ヒロシマを伝えるのは市民

竹内道さん(68) 被爆2世=ニューヨーク

広島女学院高を卒業後に留学して以降、約半世紀を米国で暮らす。会社経営の傍ら被爆者証言活動のサポートに関わり、カナダの被爆者サーロー節子さんの不屈の反核人生を追ったドキュメンタリー映画「ヒロシマへの誓い」を製作。被爆直後に負傷者が押し寄せた広島赤十字病院の院長だった祖父の思いも継ぐ。

米国市民の多様な反応を知りたくて、封切り早々に住民層の違う3地区の映画館へ足を運んだ。どの館でも、上映後は一瞬の沈黙。それから「ワオ…」と嘆息が漏れた。これだけ多くの全米市民が核兵器を巡って衝撃を受けている。近年にない現象だ。

核兵器が地球を滅亡させかねないとの警告を暗示するシーンが盛り込まれ、オッペンハイマーの苦悩を演じ切ったキリアン・マーフィーら俳優陣は、圧巻の演技。広島と長崎の惨状を描いていないことへの批判も聞くが、そもそもハリウッド映画にドキュメンタリーと同じ期待を寄せるべきではないのではないか。

米国では、原爆被害の実態も、現在の核兵器の危機もまだまだ知れ渡っておらず、核軍縮の専門家や活動家、市民は関心を喚起することに長年、本当に苦心してきた。映画によって、関心の「間口」は確かに広がった。

「オッペンハイマー」が描かなかったものを伝えることが、広島、長崎や米国の市民である私たちの役目。米国各地の公共放送局で5月から「ヒロシマへの誓い」が放送されることになった。さらに作品を広め、きのこ雲の下にいた人間の体験と、被爆者のその後の人生を知ってもらいたい。

現実の核被害者に目向けよ

ティナ・コルドバさん(64) 風下住民団体代表=ニューメキシコ州アルバカーキ

米軍が広島に原爆を投下する3週間前にオッペンハイマーらが実施した核実験は、作中で最も重要なシーンだ。そこは無人の荒野に見えるが、現実には「周辺住民が被曝させられた」。爆心地から65キロ南東のトゥラローサ生まれ。「風下住民」の健康被害と補償を訴えている。

先住民やスペイン系住民の土地を搾取し、核実験は行われた。(上空約600メートルでさく裂した)広島と違い、地上30メートルの鉄塔から爆発させた原爆は土壌を巻き上げ、大量の放射性降下物となった。住民は何も知らされないまま、乾いた土地に降る貴重な雨水をため、放射線が残留した草をはむ牛の乳を搾って飲み、内部被曝をした。

作品を鑑賞中、核実験の場面では怒りのあまり涙があふれた。あの瞬間、父は4歳だった。後に多重がんで苦しみ亡くなった。祖父をはじめ周囲にはがんが明らかに多い。戦後生まれの私も甲状腺がんを患った。だが映画は、大爆発は見せても被曝には触れていない。

私たちの土地は1945年に続き今回の撮影でも、そこに人間が存在しないかのように扱われた。耐えがたい。作品が原爆開発と結末を余さず描いていると思われてはならない。

今月、ハリウッド俳優らが意見広告で「核兵器を過去の物に」と呼びかけた。この作品の監督や主要キャストはほとんど名を連ねていないが、これに参加するとともに、核被害に対する意識をもっと高めるべきだ。

透ける「白人男性的」な視点

蔦谷楽さん(49) 美術家=ニューヨーク

東京生まれ。東京造形大卒業後、2006年から米ニューヨークで暮らす。ニューヨーク州立大パーチェス校で修士(美術)。戦争や核兵器への信奉を問う絵画や映像、立体作品をニューヨークのギャラリーや原爆の図丸木美術館(埼玉県東松山市)で発表してきた。

核兵器保有国が戦争を続けている現在の世界情勢の中で、この作品が賞をもらうほど価値のあるものなのか。まず筋書き自体が、核兵器を巡る米国の教科書通りだ。開発者や開発の歴史、爆発時の威力に焦点を当てるが、落とされた側の人間の姿や人体への長期的な影響、内部被曝(ひばく)などの実態は省いている。

「被害者」をすり替えていることも問題だ。広島と長崎の被爆者、ウラン鉱山やトリニティ・サイト一帯の住民…。核兵器の被害者はこうした人々。にもかかわらず、オッペンハイマーを嫉妬のために陥れられた弱者や犠牲者として描くことで、彼が「被害者」であるように印象付けている。本当の被害者は誰で加害者は誰なのか。ポイントをずらしている。

結局、この作品は「白人男性的」な視点で作られているのだろう。抑圧する側は自らの力に無自覚で、抑圧される側の存在を忘れがちだ。アジア系や黒人など多様な人が暮らす米国で、私が肌身で感じる「強者による上から目線」が透ける。

その視点は一方的な女性の描き方にもにじむ。劇中の女性は夫を支えるべき存在であったり、性行為の相手、あるいは精神的に不安定だったりもする。監督がオッペンハイマーの苦悩を描くテーマ設定をしたこと自体、原爆開発者である「強者」と同じメンタリティーとしか思えない。

マンハッタン計画

第2次世界大戦中、米国が進めた原爆開発計画。ナチス・ドイツが原爆を開発するとの危機感を背景にルーズベルト大統領が開発を指示。米陸軍のレスリー・グローブスとともにオッペンハイマーが指揮し、英国も加わり秘密裏に行われた。研究拠点はニューメキシコ州のロスアラモス。テネシー州オークリッジで広島原爆のウランを、ワシントン州ハンフォードでは長崎原爆のプルトニウムを製造した。トルーマン政権下の1945年7月16日、ニューメキシコ州「トリニティ・サイト(現米軍ホワイトサンズ・ミサイル実験場)」で実験に成功。翌月、広島と長崎に原爆を投下した。

(2024年3月19日朝刊掲載)