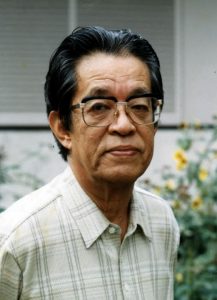

この人の〝反核〟 <3> 新延輝雄(洋画家、1922~2012年)

24年3月26日

安らぎ映すハーフトーン

被爆と対極の世界を表現

南フランスの陽光を愛し、優美なパステルカラーの風景画を描き続けた広島市の洋画家、新延輝雄。光風会や日洋会に所属して日展で活躍、多くの後進を育てた。

強い明暗や原色は避け、微妙なグレーの階調で色彩のハーモニーを生み出した。「ハーフトーン(中間色)の画家」が代名詞だった。

今、広島市現代美術館(南区)のコレクション展に展示されている「平和公園静日」(1988年)も、そんな画風を代表する。平和記念公園(中区)の木漏れ日の風景。奥に隠れるように原爆資料館が見える。

新延は入市被爆者で、両親を原爆で失っている。「家族に被爆体験を語ることはなかったですね。私も、本人のエッセーを読んで知ったくらい」と、次男で洋画家の泰雄さん(73)=佐伯区。絵を前に父の思い出をたどる。

「これをヒロシマの表現と呼べるのか、私には分からない。ただ、こんな穏やかな父の絵にもにじみ出てくるのが、ヒロシマだとはいえるかもしれない」

広島市中心部の呉服卸・洋反物商の家に生まれた新延は、早くから画才を発揮した。10歳にして大阪の高島屋、広島の福屋で油絵の個展を開く。親の力が働いたにしても、当時の作品画像を見ると「天才少年」と騒がれたのはうなずける。

東京美術学校(現東京芸術大)油画科に進み、呉市出身の南薫造に師事。実家に経済的余裕もあり、欧州留学を視野に入れていたという。

しかし、そんなエリートの歩みに戦争が立ちふさがる。美校でも戦時色は強まり、軍事教練が増えた。1943年秋に繰り上げ卒業を強いられ、学究は中断。翌年、広島市で教職に就いた。

原爆が落とされた45年8月6日、新延は胸を患って郊外の療養先にいた。数日して市内に入ったが、父は骨も見つからず、母も1カ月後に原爆症で亡くなった。

「実家の商売は戦争末期には既に傾いていたが、その家もなくなった。苦労したと思う」と泰雄さん。焼け野原に立つ新延に、留学の夢は過去のものとなった。

戦後間もない時期の創作を伝える画像が、中国新聞の紙面に残る。20代半ばで第4回日展(48年)に出品、初入選した「たそがれ」。広島で被爆者のための住宅を建てた米国の平和活動家フロイド・シュモーが、この絵を米国市民に見せるため持ち帰ることになったと、50年8月6日の記事に紹介されている。

描かれているのは、明らかに被爆直後の広島の惨状だ。モノクロ画像で色は想像するしかないが、告発するような激しい筆致や強い明暗は、のちの画風とは対照的に見える。

新延は「たそがれ」以降、3作続けて原爆をテーマにした作品を日展に出したことが記録に残る。85年のエッセーに「一作目はシュモー博士がアメリカに持ち帰ったが、二、三作目はあとで破った。あの地獄図を、描きつづけることも、見ることもいやになった」と記している。新たな画境を求め、穏やかな母子像などに表現の方向を模索した。

新延が取材旅行で念願の欧州行きを果たすのは、40代に入った64年。フランス、スペインなどの各地を周遊し、1年近く滞在した。77年に再訪した南フランスの村の光景には、その後の画業を決定づけるほどの感銘を受ける。

「小雨のあとのこもれ日の中で、夢幻的に協奏するハーフ・トーンの響き」―。夢中でスケッチした高揚感をそうエッセーに記す。その後も訪問を重ね、数々の名品を生み出した。

ただ、代表作となるそのシリーズについても、新延と親交のあった元呉市立美術館長の寺本泰輔さん(85)は「新延さんにとっての『原爆作品』だ」とみる。画中に現れる女性と子犬について、新延は「あれは母と私」と打ち明けたことがあったという。肉親や古里を焼き尽くした原爆を、対極にある安らぎの世界を描くことで絵の下に刻むような画業だった。

晩年、被爆50年を前に描いた大作「原爆忌はるかに」(94年)は、原爆資料館の地階の壁に飾られている。原爆ドームと少女、長崎の聖母像などを配しつつ、やはりハーフトーンで調和の美を奏でている。(道面雅量)

にいのべ・てるお

広島市中区生まれ。東京美術学校卒。戦後、広島洋画研究所を主宰し、安田女子短大などの教壇に立った。日展の審査員や評議員を歴任、広島日展会会長も務め、地元洋画壇をリードした。著書にエッセー集「日時計」がある。

(2024年3月26日朝刊掲載)