在外被爆者 願いは海を超えて 第1部 南米編 <1> 運命の選択肢 両親失い弟らと移住

02年7月2日

後遺症…不安の半生

日本にいても、海外で暮らしていても、被爆者は被爆者である。だが、被爆者援護法は国籍を問わないものの、適用は国内に限られ、法的には被爆者としての援護が受けられない被爆者がいま、世界に約五千人いる。原爆投下から五十七年を迎える夏。支援を阻む国境という壁。まず南米から、在外被爆者を訪ねた。(森田裕美)

あの日。ピカの光で八人きょうだいは、一瞬のうちに孤児になった。「兵隊に行って親より先に死ぬ。それが当たり前と思っとった。残されたら、どうすりゃいい。なんも分からんかった」

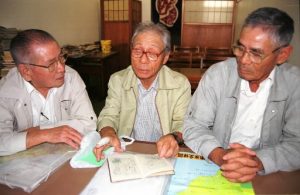

サンパウロ市内の日本料理店に、向井昭治さん(75)、弟の二男春治さん(72)、三男聖治さん(70)が集まった。釣り談議ははずむが、移民や原爆の話題になると、顔を見合わせる。口ぶりが沈む。

自宅は跡形もなく

自宅は、現在の広島市中区本川町にあった。爆心地から約五百メートルとほぼ直下。当時、左官町と呼ばれた。

昭治さんは、学徒動員先の西区観音町の軍需工場内にいた。とっさに机の下に入り、奇跡的に無傷だった。外は地獄絵。自宅に戻ろうとしたが、火の手に阻まれた。逆方向の海へと逃げた。

もぐりこんだ防空ごうに、ガラスの破片を浴び、全身大やけどの若者がいた。春治さんだった。対岸の中区舟入本町の軍需工場から同じ道を逃げたという。

兄弟は、姉や弟が疎開していた両親の実家、広島県豊栄町に向かった。「血だらけで服はボロボロ。幽霊と思ったら兄よ。十年間、夢に出て怖かった」と聖治さん。

二日後、重傷の春治さんを残し、きょうだいは焼け跡へ向かった。自宅の跡形も、両親の姿も、何もなかった。骨は今も見つからない。

「原爆に遭うと、親せきに頼ることもできんかった。家の名を汚すと言われてのお」。周囲で何かなくなればすぐ、きょうだいが疑われた。

ある日、県庁でこんな話を聞いた。「ブラジルに四年も行けば大金持ちになれる」。戦後の過剰人口を抑制するため、政府は、南米への農業移民を推奨していた。「腹いっぱい食えるぞ」

過酷を極めた労働

一九五五年、昭治さんは姉と四人の弟とともに六人で、移民船「あふりか丸」に乗りこんだ。五十二日間の船旅の末、しかし、地球の裏側に「金のなる木」はなかった。言葉は分からず、農場労働は、過酷を極めた。

転々とした末、養鶏業と雑貨店経営で、昭治さんは身を立てた。でも、弟たちを見ると今も、原爆の恐ろしさに震える。春治さんは左肺の機能停止、胃にポリープ。二十日以上続く下痢は今も頻繁に起き、点滴が欠かせない。入市被爆の聖治さんは最近、立ちくらみに悩む。そして昭治さんは、今なお遺伝の「影」を恐れるのだろう。最初の息子を幼くして亡くした体験を語りたがらない。

ともに焼け跡で両親を捜し、ブラジルに新天地を求めた四男英治さんは十年前、五十六歳で亡くなった。「渡日治療」に喜んで広島に向かい、帰って一年足らずのこと。たびたび、原爆のフラッシュバックに襲われ、精神を病んでいた。「日本に行かなくても、ブラジルで無料で治療できていればねえ」。看病を続けた昭治さんの妻幸子さん(73)はいつも悔しがる。

生きるのが精いっぱいだった。「差別と偏見、そして不安。原爆のせいで故郷でも異国でも、ずいぶん苦しみました」と昭治さん。運命に選択肢があるとすれば「悪い方ばかり選んだ」と思う。

(2002年7月2日朝刊掲載)