在外被爆者 願いは海を超えて 第2部 米国編 <6> 訴えと負い目 援護の差「許せん」

02年7月19日

遠い母国、あきらめも

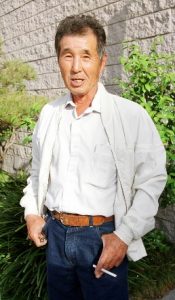

せきを切ったように、話し始めた。ロサンゼルスで庭園業を営む向井司さん(65)。日本から入る被爆者援護の情報も、自分の健康も、米国の医療制度も、何もかもが気に食わない。

最近、白血球が急に増えているという。医者は白血病の疑いもあると言う。「こっちでは高くて簡単に精密検査なんてできん。日本だったら多分、とっくに入院よ」。じれったそうだ。

「アメリカのテロ」

広島市南区旭町に生まれた。ハワイ生まれの母は、十歳で日本へ引き揚げ、戦後再び米西海岸に戻った帰米二世。向井さんは二十三歳で、母を追うように海を渡った。

被爆したのは、通っていた大河国民学校二年の教室だった。「まだ、こまかったけど、今でもはっきり全部覚えとる」。思い出したくないのだろう。それ以上は話さない。「子どもまで虫けらのように殺すなんて、今思えば、あれはアメリカのテロだ」。怒りを募らせる。

周囲では、マスコミに登場して支援を求めた被爆者に、嫌がらせの電話が入ったりする。原爆を投下した国に被爆者が暮らすことは、そうした「反米」「反核」との批判中傷を受けること。

よぎる弱気な思い

向井さんは日本国籍にこだわる。だからこそ、日本政府の在外被爆者支援策が不十分に思えて仕方ない。「日本は冷たいよお。裁判をして訴えるブラジルの被爆者の気持ちは良く分かるんよ」。母国の政府はもっと、米国を責めるべきだ、とも思う。

三年前、妻を亡くした。二男(32)と二人で暮らす。「でもねえ、海外の被爆者の面倒まで見よったら金がかかって日本政府も困るんよ。たばこで早く死んでやろうか」。弱気を隠すためか冗談めかして煙を吐き出した。

「戦後、米国に暮らした日本人は、それこそ正直一本でやってきた。言葉も分からないところから、日系社会をつくったという思いがあるんよ」。自分は、日本にいる被爆者と同じように苦労してきた。だから、援護に差があると「許せんよ」。

朝鮮戦争にも従軍

「もう本当に苦労しましたよ」。ロス市内に住む松川英博さん(72)の口調も、あきらめと、あきれた思いが交錯する。

十年前、被爆者健康手帳を取得した時、原則二人が必要な証人捜しに苦労したのだ。日本に計三回、足を運んだ。

しかも、ようやく取った手帳は米国では使えない。廿日市市の姉のところに預けたきり。

「あの日」はたまたま休みを取り、中区平野町にあった県立広島工業学校の下宿先にいた。鼓膜が破れたかと思った爆音の後、しばらく記憶がない。下痢をし、甲状腺がはれた。髪も抜けた。「今日か、明日か」と死の入り口を数えた。

被爆者はどこにいても被爆者と思う。ただ、松川さんは仕事の都合で、米国籍を取った。朝鮮戦争にも従軍した。形として、結果として、米国に忠誠を誓ったわけだ。

言いたくても言いにくい、との負い目も感じる。でも、手帳を取った苦労を思うと、日本政府の支援策には「今さら遅い」と言いたい。

(2002年7月19日朝刊掲載)