ヒロシマの空白 未完の裁き <9> 法廷の被爆国

24年5月1日

<div style="font-size:106%;font-weight:bold;">原爆肯定の主張を展開</div><br>

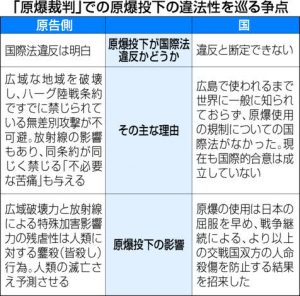

「原爆裁判」の訴えが東京地裁と大阪地裁(後に東京に併合)に起こされてから約半年後の1955年10月。原告の被害者5人が、原爆投下は国際法に違反するとして、米国への賠償請求権を放棄した国に損害賠償を求めたのに対し、国は請求の棄却を求める答弁書を裁判所に出した。

<br><br>

国は「(原爆投下が)違法なものであることは直ちに断定できない」と強調。そのため、サンフランシスコ平和条約で日本が放棄するとした米国に対する戦争関連の賠償請求権に原告らの権利は含まれず、訴えは当たらないなどと主張した。

<br><br>

「憤りを感じないわけにはいかなかった」。原告側の弁護士の松井康浩さんは、著書でこう振り返る。複雑な訴訟のため主張を整理する準備手続きに4年余りを要し、原告は6通、国は4通の準備書面を出した。国は被害者よりも米国に寄り添うような主張を続けた。

<br><br>

<strong>新兵器 規制争点</strong><br><br>

最大の争点は、原爆が新兵器の点だった。

<br><br>

国は、新兵器のため原爆を対象に挙げて使用を直接禁じる国際法はなかったとして原爆投下を合法的とみる主張を展開。そういう国際法は今もないとも訴えた。同時期、米陸軍が戦闘の手引書で核使用は合法的と説明していた内容に近かった。

<br><br>

一方、原告側は既存の国際法の原則から違法と判断できると主張。ハーグ陸戦条約は、軍事目標と非軍事目標との区別が必要な都市への無差別攻撃などをすでに禁止していたためだ。実際、国自身が広島への原爆投下の4日後、この条約を根拠に国際法違反であると米国に抗議していた。

<br><br>

原告側がこの矛盾を突くと、国は交戦国の立場を離れて考えが変わった結果と説明。「原子爆弾の使用は日本の屈服を早め、戦争継続による、より以上の交戦国双方の人命殺傷を防止する結果を招来した」(58年6月27日付の準備書面)と原爆投下を肯定するような主張も繰り出した。

<br><br>

<strong>非人道性を表現</strong><br><br>

計27回の準備手続きには当初、裁判を提唱した大阪の弁護士の岡本尚一さんも上京し、東京地裁に出向いた。しかし次第に体調が悪化。自宅での療養を余儀なくされた。

<br><br>

東京の松井さんは準備書面の案をその都度郵送し、意見を聴いた。岡本さんは原爆の非人道性を示すため細かい表現も心を砕いた。現存する返信は「『強力な破壊力』とあるのは少し弱い」として「超残虐な鏖殺(おうさつ)」への修正を提案している。

<br><br>

だが、提訴から3年の58年4月、脳出血で帰らぬ人になった。66歳。30代の松井さんが遺志を継ぎ、法廷に通い続けた。

<br><br>

(2024年5月1日朝刊掲載)