第56回中国短編文学賞の選考を終えて 高樹のぶ子

24年5月14日

妖しくも美しい世界

14歳と15歳の候補作も新鮮

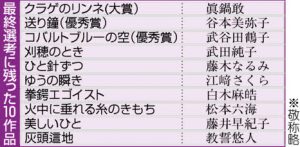

秀作ぞろいで大賞を決めるのが難しかった。まず3作を選び、その妖しさ、可笑(おか)しさ、切実さ、さらに完成度を見比べた。結果として、大賞を「クラゲのリンネ」にした。

知り合いの女が持ち込んできた水槽の中には、死んでも7回生き返るというベニクラゲが泳いでいる。そんな不老不死のクラゲが実際に居るらしい。主人公の男は、ずっと昔に自死した父親を思う。父親は生き返ることはない。クラゲもやがては死ぬ。男はリンネの死を見たくない。結局、水槽ごとリンネを海に帰す、というシンプルな話。

リンネの死と父親の死はつながってはいるけれど、理詰めではなく淡々と語られていく。リンネは「輪廻(りんね)」ほど重くはなく、小さなクラゲらしい頼りなさで、20枚の作品の中を揺らぎ泳いでいる。実際に存在している生きもののリアリティーと、余分な情報を省いた分かりやすさで、大賞とした。

優秀賞に「送り鐘」と「コバルトブルーの空」を選んだ。

「送り鐘」はお盆に祖先たちの幽霊があの世から戻ってきて、死んだ爺(じい)さん婆(ばあ)さんたちが過去を語り、昔の出来事をあれこれと持ち出してくるが、幽霊らしい暗さも陰湿さもなく、生者に寄り添い、善意に満ちた明るい関係を生き生きと繰り広げ、盆の送り鐘の音に乗って、再びあの世に帰っていく。

このユーモア、既視感はあるけれど、今生は重層的で、見えない命が連なって今の自分が在る、ということが素直に感じられた。死者たちに代わって、1票を投じた。

「コバルト…」の作者は何と95歳。優秀賞は、年齢への顕彰ではない。これは短編小説というより、「断章詩」として読んだ。

物語は時空を越え、死者も生者も入り混じり、コバルトブルーの空をいかがわしいまでに自由に飛び交っている。彼らの言葉は反戦の色を帯びながらも、若者の生と性を生々しく伝えてくる。原爆の炸裂(さくれつ)音や青年の弾くショパンが、青い空に満ち満ちている。あっぱれ! 95歳!

「刈穂のとき」は、いじめにあい不登校になった少女が祖母の農作業を手伝う。話としては魅力に欠けるが、稲負鳥(いなおおせどり)という古歌に出てくる鳥が独特の語感を作り、人が背負わされているものの重さを感じさせる。後半の鮮烈なイメージが印象的だった。

「ひと針ずつ」は、今どきの高齢者を描いていて発見があった。LINE(ライン)で連絡しあうことで、恋も新たな人間関係も芽生える。作品としては淡々とし過ぎて、今ひとつピリリとした薬味が欲しかった。

今回は14歳と15歳の候補が新鮮だった。

「ゆうの瞬き」の作者は執筆当時14歳で、なんと中学生だ。通り魔事件、失踪、家族崩壊などの社会的インパクトの強いテーマが、若い頭の中を駆け巡っているのだろう。劇的なものに心を奪われるのも、この時期らしくて良い。

「拳鍔エゴイスト」も15歳の中学生とか。発想のユニークさに圧倒された。まつげを指に移植して育てて、目に戻すという発想、どこから思い付いたのか。この異様な世界を成立させるにはいま少しの時間が必要だろう。

「火中に垂れる糸のきもち」は、消防の大変さを実感させるが、生中継的にではなく、過去語りにしないと、切迫感が削(そ)がれる。

「美しいひと」は、顔の美醜に囚(とら)われた女たちの世界を、観念的に図式的に描いているが、美しい女性の顔が、どうしても見えてこない。美しさが言葉だけに留まり、空回りしている。

「灰頭這地」は、どの時代を描いているのか混乱した。戦時中それも未来の話らしい。車いすの元教師が、不登校の生徒を訪ね歩く。戦争と不登校と障害者のテーマが錯綜(さくそう)して、焦点が霞(かす)んでしまった。

たかぎ・のぶこ

1946年、防府市生まれ。東京女子大短期大学部卒。84年「光抱く友よ」で芥川賞、99年「透光の樹」で谷崎潤一郎賞、2010年「トモスイ」で川端康成文学賞。01~19年、芥川賞選考委員。17年日本芸術院会員、18年文化功労者に選ばれた。20年「小説伊勢物語 業平」で泉鏡花文学賞、23年中国文化賞。近刊に「小説小野小町 百夜」がある。

(2024年5月14日朝刊掲載)