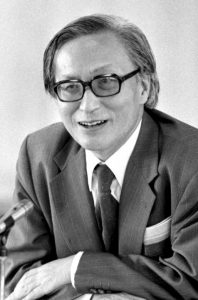

この人の〝反核〟 <5> 丸山眞男(政治学者・思想史家、1914~96年)

24年5月23日

ナルシシズム拒み普遍化

被爆体験 主張の裏打ちに

論考集「現代政治の思想と行動」をはじめ数々の名著を残し、戦後民主主義の思想をリードした丸山眞男。アカデミズムの内外で存在感のあった知識人だ。今年で生誕110年。31歳の時に一兵士として広島で被爆したが、被爆体験を語るのに積極的ではなかったことが知られている。

象徴的なエピソードがある。1983年、丸山の著作「戦中と戦後の間」を読んだ広島市の外科医が「原爆は先生にとって一体何だったのでしょうか?」と書き送ったのに対し、次のような書面を返したという。

「小生は『体験』をストレートに出したり、ふりまわすような日本的風土(ナルシシズム!)が大きらいです。原爆体験が重ければ重いほどそうです」

面識のない一読者に向けたにしては、驚くほど激しい語調。その背景に、丸山のどんな思いがあったのだろうか。

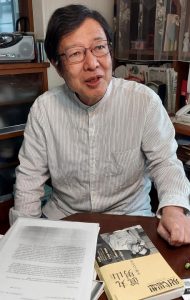

広島市出身の社会倫理学者で東京大・東北大名誉教授の川本隆史さん(72)=西区=は、丸山の思想と被爆体験との関わりに注目してきた。「原爆体験から自分の思想を練り上げるのを怠った」という丸山の述懐について、「必ずしも額面通りに受け取る必要はない」と語る。

例えば、朝鮮戦争が始まった50年に市民団体「平和問題談話会」が出した声明「三たび平和について」。丸山が起草した章に「戦争を最大の悪とし、平和を最大の価値とする理想主義的立場は、戦争が原子力戦争の段階に到達したことによって、同時に高度の現実主義的な意味を帯びるに至った」との一節がある。

原水爆の登場によって、戦争そのものの根絶が理想ではなく現実の要求となった―。高い普遍性を備えた見解であると同時に、「ヒロシマの惨状を目撃した丸山の経験に裏打ちされている」と川本さんはみる。

一方で丸山は、「実感信仰」と受け取られるような被爆体験の語りには拒否反応ともいえる態度を示した。その理解を助ける参照軸として川本さんが挙げるのが、主著「正義論」で知られる米国の哲学者ジョン・ロールズ(1921~2002年)だ。川本さんは同書の共訳者で、ロールズ研究の業績でも知られる。

ロールズは95年、米スミソニアン航空宇宙博物館で計画された被爆資料の展示が退役軍人らの反発で頓挫したのを受け、米誌が企画した特集「ヒロシマから50年」に寄稿。原爆投下を多様な観点から倫理学的に問い、「すさまじい道徳的悪行」と結論づけた。勇気ある言明だ。

川本さんによると、ロールズは「この論考であえて全く触れていないが、被爆3カ月後の広島を目にしている」。兵士としてフィリピンで終戦を迎え、日本経由で帰国する途上だったという。「没後に公開された教え子への手紙に、その経緯が記されていた。『倫理上の判定は、その人がどこにいたかではなく、誰をも納得させる論拠に基づくべきだ』と補足している」

ともに第2次世界大戦を挟む時代に、険しい学問の道を歩んだ丸山とロールズ。国や民族を超えた普遍性を希求する上で、個人的体験の吐露への「禁欲」を自らに課していたといえるかもしれない。

「現代政治の思想と行動」の冒頭に収められた「超国家主義の論理と心理」は、丸山の名声を決定づけた論考だ。雑誌「世界」の46年5月号が初出。戦中の極端な国家主義を背景に、大日本帝国の軍隊にはびこった「無責任の体制」を分析し、敗戦の焦土を生きる人々に強烈なインパクトを与えた。

論考は終戦の8月15日を、超国家主義から国民が解放された日と位置づける趣旨の一文で終わる。発表時期からしても丸山の戦争体験、その生々しい実感から紡がれている。川本さんは「思想犯として検挙された経験や、植民地だった朝鮮を経て被爆地広島で終わる軍隊生活を行間に読むことができる」と話す。

丸山は64年、戦後民主主義を「占領民主主義」と一括しておとしめるような言説の流行に対し、「私自身の選択」としてこう記した。「大日本帝国の『実在』よりも、戦後民主主義の『虚妄』の方に賭ける」

丸山は、軍国主義にのめり込んだ帝国の末路をヒロシマで確かに見届けたという実感を、やはり生涯手放さなかったのではないか。その復活を許さない決意とともに。(道面雅量)

まるやま・まさお

大阪市生まれ。東京帝国大助教授だった30歳で応召、朝鮮半島での軍務を経て、1945年、広島市宇品町(現南区)にあった陸軍船舶司令部で被爆。3日後の8月9日、廃虚と化した市中心部を報道班員らと歩いた。50~71年、東京大教授。多くの後進を育てた。写真は77年、広島大での講演時。

(2024年5月23日朝刊掲載)