この人の〝反核〟 <6> 小森香子(詩人、1930~2023年)

24年6月26日

次世代へつなぐ「青い空」

非戦の願い 国境を超えて

原爆の惨禍や反核を扱った音楽作品の中で、「青い空は」はとりわけ広く長く愛唱されてきた。1971年、労働運動や平和運動と結び付いて人々を歌で勇気づける「うたごえ運動」から生まれたが、その枠を超え、夏休み中の「平和登校日」に子どもたちに歌われるなどして全国に広まった。

青い空は 青いままで/子どもらに 伝えたい/燃える八月の朝/影まで 燃えつきた/父の 母の 兄弟たちの/いのちの重みを/肩に せおって/胸に いだいて(1番の歌詞)

「影まで 燃えつきた」のフレーズは、広島の爆心地に近い銀行玄関の石段に、座っていた人の形が熱線で焼き付けられたとされる「人影の石」を思い起こさせる。3番まである歌詞に「原爆」の2文字は一度も出てこないが、巧みに原爆を表象する。

作詞者の小森香子は東京生まれ。詩誌「詩人会議」などで作品を発表、同誌運営委員長も務めたほか、児童憲章などにうたわれた子どもの権利の実現を目指す「日本子どもを守る会」で活動した。

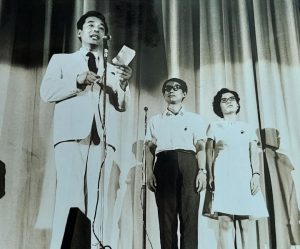

終戦を挟む一時期と、61年から約4年間、家族でチェコ(当時はチェコスロバキア)に住んだ時期を除き、首都圏で暮らした。しかし、「青い空は」を通じたヒロシマとの絆は強い。完成したばかりの歌を披露した場も71年8月、広島市での第17回原水爆禁止世界大会の壇上だった。

「青い空は」は、その第17回大会に向けて原水爆禁止日本協議会(原水協)が、うたごえ運動の推進母体「日本のうたごえ実行委員会」と共同で記念創作曲を募ったのがきっかけで誕生した。

原爆の歌では、「ふるさとの街やかれ/身よりの骨うめし…」で始まる「原爆を許すまじ」(54年発表)が普及していたが、「青い空は」作曲者の大西進さん(92)=横浜市=は「終戦から時がたち、戦争体験者の次の世代、子どもたちと一緒に歌える歌が熱望されていた」と語る。大西さんは当時、同実行委の事務局が置かれた音楽センター(東京)に勤めていた。

71年3月、うたごえ運動の機関紙で募集され、小森の「青い空は」など3編が詩の優秀作に選ばれる。さらに曲を付けた審査で「青い空は」が1位となり、大会で盛大に歌われた。

小森の自伝的著書によると、応募に際し「被爆者でもない私が、どうしてこのテーマに触れることができようか」とためらいもあったという。しかし、チェコ在住時に訪れたプラハ郊外のリディツェ村での記憶がよみがえり、奮い立たせてくれた。

ナチス・ドイツによる住民虐殺で知られるリディツェを、2人の子を連れて訪ねた小森は、生き残った高齢女性から「あなたは日本人? ならヒロシマの母親ね」と抱き締められた。「ヒロシマは、もはや世界のことばなのだ」と実感したという。

「青い空は」は歌詞冒頭に1~3番共通のリフレインがあり、それぞれの詩が後に続く。1番と、灯籠流しの情景などをつづる2番を、小森は「心から鎮魂の想(おも)いをこめて」歌うとした上で、3番は「思い切って明るく、確信にみちた笑顔で」歌いたいと記している。

青い空は 青いままで/子どもらに 伝えたい/すべての国から/いくさの火を消して/平和と 愛と 友情の/いのちのかがやきを/このかたい 握手と/うたごえに こめて(3番の歌詞)

「すべての国から/いくさの火を消して」のフレーズは、リディツェにも寄せたかのような国際性をはらむとともに、日本国憲法の前文や第9条の平和主義を連想させる。

「憲法への思いを込めたのは間違いない」と、小森の長男の陽一さん(71)も明言する。東京大名誉教授(日本文学)で、憲法9条の擁護を訴える市民団体「九条の会」事務局長。「2004年、志を同じくする人と九条の会をつくった時、母から『3番を背負ってくれたね』と感謝された」と振り返る。

子どもらに伝えたい「青い空」―。印象鮮やかなリフレインの出だしの一語に、歌う人はそれぞれの願いを込めることができる。確かなのは、その青空には国境を超える広がりがあり、国が発動する戦争とは対極にあることだ。(道面雅量)

こもり・きょうこ

東京都豊島区生まれ。東京大空襲を体験し、疎開先の滋賀県で終戦を迎えた。1961年、夫が当時プラハにあった世界労働組合連盟本部勤務となり、2児を連れて同行。65年に帰国した。詩のほか小説、随想も著し、2009年の詩集「生きるとは」で壺井繁治賞。「青い空は」はベトナム語、英語、フランス語などにも訳されて歌われている。

(2024年6月26日朝刊掲載)