ヒロシマの空白 中国新聞とプレスコード 第2部 資料から読み解く <1> 軍国主義宣伝を排除

24年7月2日

敗戦後の日本に進出した連合国軍総司令部(GHQ)は「戦後改革」の一環として、報道や文化活動などを厳しく監視するため「プレスコード」(報道準則)を発令して検閲した。第1部では中国新聞の原爆関連記事の検閲について検証した。第2部では原爆以外の記事を対象にする。中国新聞の関連会社が発行した夕刊ひろしまを含め、残された資料から検閲の実態を読み解く。資料調査に当たっては広島大平和センターのファンデルドゥース・瑠璃准教授(記憶学、社会心理、言説分析)の協力を得た。

「信じられなかった敗戦 収容所大へん親切 生きてた英霊の帰国話」。1946年11月20日、そんな見出しの記事が夕刊ひろしまに掲載された。

記事は米側の捕虜になった日本人の体験談。旧日本海軍の徴用船が43年、中部太平洋ウェーク島に向かう途中、米潜水艦に撃沈された。全乗組員11人のうち生き残った1人が捕虜に。米ウィスコンシン州の収容所、ハワイを経て、終戦に伴って帰国を許されたとの内容だ。

「英霊」が違反に

記事自体に問題はなかったが、見出しの「英霊」が検閲に引っかかった。

45年9月に発令されたプレスコード。当時の検閲指針の文書では「英霊」の代わりに「戦死者」または「戦没者」を使うことが「可能」(may be substituted)としていた。「使うべきだ」(should be used)との強い表現を避けたのは、強制ではなく、あくまで「示唆」であるとの建前が反映されたとみられる。

なぜ「英霊」は駄目なのか。戦死者を美化することにつながると考えられたからだろう。

有山輝雄・元東京経済大教授(メディア史)は、著書「近代日本メディア史Ⅱ」の中で「占領初期には『軍国主義超国家主義的思想と宣伝』の禁止が占領政策全般の重要な眼目であったから、当然検閲は『軍国主義超国家主義思想』排除に重点が置かれた」と指摘する。

指示を受け入れ

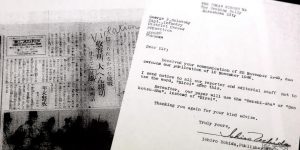

プレスコード違反と指摘された夕刊ひろしまは、内田一郎編集局長の署名でGHQに返書を送っていた。指摘後の新聞社側の対応を記した文書は、実はあまり残っていない。

「すべての記者と論説委員に対し『英霊』という単語を使わないよう周知した。今後は『戦死者』または『戦没者』という単語を使う」。GHQの指示に忠実に従うと表明していた。

検閲対象は新聞、ラジオといった報道機関だけでなく、映画や演劇、歌舞伎、漫才、浪花節、紙芝居にも及んだ。

46年8月21日付夕刊ひろしまに載った、歌舞伎に関する記事も検閲を受けていた。

見出しは「忠臣蔵、先代萩など上演禁止」。GHQの大阪映画演劇検閲局が7月末までに、歌舞伎19作、現代戯曲215作の計234作の上演禁止を明らかにしたとの内容だ。

歌舞伎は封建的忠誠、復讐(ふくしゅう)の信条に立脚し、現代世界に通用しない―。上演禁止には、そんなGHQ情報頒布部(IDS)の判断が反映されていた。

夕刊ひろしま

中国新聞社の関連会社が1946年6月1日に創刊。地元ニュース中心の編集方針で、一時は5万部を超えた。「夕刊中国」「夕刊中国新聞」と名称を変更。52年10月1日、中国新聞が朝刊と夕刊のセット販売を始めたのを機に廃刊した。

この連載は客員編集委員・籔井和夫が担当します

(2024年7月2日朝刊掲載)

「信じられなかった敗戦 収容所大へん親切 生きてた英霊の帰国話」。1946年11月20日、そんな見出しの記事が夕刊ひろしまに掲載された。

記事は米側の捕虜になった日本人の体験談。旧日本海軍の徴用船が43年、中部太平洋ウェーク島に向かう途中、米潜水艦に撃沈された。全乗組員11人のうち生き残った1人が捕虜に。米ウィスコンシン州の収容所、ハワイを経て、終戦に伴って帰国を許されたとの内容だ。

「英霊」が違反に

記事自体に問題はなかったが、見出しの「英霊」が検閲に引っかかった。

45年9月に発令されたプレスコード。当時の検閲指針の文書では「英霊」の代わりに「戦死者」または「戦没者」を使うことが「可能」(may be substituted)としていた。「使うべきだ」(should be used)との強い表現を避けたのは、強制ではなく、あくまで「示唆」であるとの建前が反映されたとみられる。

なぜ「英霊」は駄目なのか。戦死者を美化することにつながると考えられたからだろう。

有山輝雄・元東京経済大教授(メディア史)は、著書「近代日本メディア史Ⅱ」の中で「占領初期には『軍国主義超国家主義的思想と宣伝』の禁止が占領政策全般の重要な眼目であったから、当然検閲は『軍国主義超国家主義思想』排除に重点が置かれた」と指摘する。

指示を受け入れ

プレスコード違反と指摘された夕刊ひろしまは、内田一郎編集局長の署名でGHQに返書を送っていた。指摘後の新聞社側の対応を記した文書は、実はあまり残っていない。

「すべての記者と論説委員に対し『英霊』という単語を使わないよう周知した。今後は『戦死者』または『戦没者』という単語を使う」。GHQの指示に忠実に従うと表明していた。

検閲対象は新聞、ラジオといった報道機関だけでなく、映画や演劇、歌舞伎、漫才、浪花節、紙芝居にも及んだ。

46年8月21日付夕刊ひろしまに載った、歌舞伎に関する記事も検閲を受けていた。

見出しは「忠臣蔵、先代萩など上演禁止」。GHQの大阪映画演劇検閲局が7月末までに、歌舞伎19作、現代戯曲215作の計234作の上演禁止を明らかにしたとの内容だ。

歌舞伎は封建的忠誠、復讐(ふくしゅう)の信条に立脚し、現代世界に通用しない―。上演禁止には、そんなGHQ情報頒布部(IDS)の判断が反映されていた。

夕刊ひろしま

中国新聞社の関連会社が1946年6月1日に創刊。地元ニュース中心の編集方針で、一時は5万部を超えた。「夕刊中国」「夕刊中国新聞」と名称を変更。52年10月1日、中国新聞が朝刊と夕刊のセット販売を始めたのを機に廃刊した。

この連載は客員編集委員・籔井和夫が担当します

(2024年7月2日朝刊掲載)