ヒロシマの空白 中国新聞とプレスコード 第2部 資料から読み解く <3> 封じられた読者の心情

24年7月5日

戦争が終わると、敗戦に伴いさまざまな課題が浮上した。その一つに、国外に残る兵士ら軍関係者や移住していた人たちの帰国問題があった。

その一端を示す読者の訴えが1945年12月1日、中国新聞の投書欄「明鏡」に掲載された。

「救え 在外同胞」

広島の男性名による投書の見出しは「救え 在外同胞」。最近、在外同胞を救おうという記事が新聞に載るようになったと歓迎。朝鮮半島からの帰国者が飢えや寒さに震え、死んでいく人も少なくないと訴え、在外邦人保護の強化を求めた。

当時の国民の率直な心情だろう。連合国軍総司令部(GHQ)はしかし、この投書をプレスコード違反とした。10項目の基準からなるプレスコードのうち「公共安寧を紊(みだ)す」事項の掲載を禁じた2項と、GHQ批判を禁じた3項の違反に当たるとした。

終戦から1年余りたった46年9月8日付の夕刊ひろしまの投書欄「街の声」にも、プレスコード違反で「不可」とされたものがあった。

広島県安芸郡海田市町(現海田町)の女性の投書「外地の将兵を還(かえ)せ」。「満州(現中国東北部)に出征した息子を持つ」という。引き揚げが始まった5月から「夜もろくろく眠ったことはありません」と、帰国を待ちわびる思いをつづった。

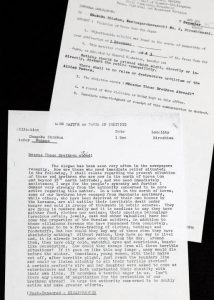

そこに鉛筆で線が引かれ「Violation」(違反)と書き込まれた部分があった。ラジオで「将兵同胞引揚げ促進同盟」ができたことを知り、広島県での組織化を願うくだり。「マ司令部」(マッカーサー司令部)に触れていたからだ。

気持ち乱す存在

この投書が掲載された2日後。「戦没兵士の母」と名乗る女性の投書が返書の形で載った。

「敗戦となり平和がきて復員兵士の方々がおかえりになり、団欒(だんらん)されている姿を見ますと、ねたましいような苦しい胸にもだえるのです」「まだ復員していない兵士の御両親が一日千秋の思いで待っておられる気持ちはよくわかりますが、…自分の欲望をはっきりと言葉に出していわれることになんともいわれない不快な気持ちにとざされる」(いずれも原文ママ)

一時「軍国の母」と呼ばれた女性が明かした、やりきれぬ思い。この投書も検閲により40行の全文に傍線が引かれ、プレスコード2項違反による「不可」扱いとなった。

家族や同胞の無事な帰国を願ったり、兵士だった息子を失った苦しさを訴えたり。戦後の混乱の中で生きた人たちの当たり前の思いは、GHQの占領政策にとって「国民の気持ちを乱す」存在でしかなかった。

(2024年7月5日朝刊掲載)

その一端を示す読者の訴えが1945年12月1日、中国新聞の投書欄「明鏡」に掲載された。

「救え 在外同胞」

広島の男性名による投書の見出しは「救え 在外同胞」。最近、在外同胞を救おうという記事が新聞に載るようになったと歓迎。朝鮮半島からの帰国者が飢えや寒さに震え、死んでいく人も少なくないと訴え、在外邦人保護の強化を求めた。

当時の国民の率直な心情だろう。連合国軍総司令部(GHQ)はしかし、この投書をプレスコード違反とした。10項目の基準からなるプレスコードのうち「公共安寧を紊(みだ)す」事項の掲載を禁じた2項と、GHQ批判を禁じた3項の違反に当たるとした。

終戦から1年余りたった46年9月8日付の夕刊ひろしまの投書欄「街の声」にも、プレスコード違反で「不可」とされたものがあった。

広島県安芸郡海田市町(現海田町)の女性の投書「外地の将兵を還(かえ)せ」。「満州(現中国東北部)に出征した息子を持つ」という。引き揚げが始まった5月から「夜もろくろく眠ったことはありません」と、帰国を待ちわびる思いをつづった。

そこに鉛筆で線が引かれ「Violation」(違反)と書き込まれた部分があった。ラジオで「将兵同胞引揚げ促進同盟」ができたことを知り、広島県での組織化を願うくだり。「マ司令部」(マッカーサー司令部)に触れていたからだ。

気持ち乱す存在

この投書が掲載された2日後。「戦没兵士の母」と名乗る女性の投書が返書の形で載った。

「敗戦となり平和がきて復員兵士の方々がおかえりになり、団欒(だんらん)されている姿を見ますと、ねたましいような苦しい胸にもだえるのです」「まだ復員していない兵士の御両親が一日千秋の思いで待っておられる気持ちはよくわかりますが、…自分の欲望をはっきりと言葉に出していわれることになんともいわれない不快な気持ちにとざされる」(いずれも原文ママ)

一時「軍国の母」と呼ばれた女性が明かした、やりきれぬ思い。この投書も検閲により40行の全文に傍線が引かれ、プレスコード2項違反による「不可」扱いとなった。

家族や同胞の無事な帰国を願ったり、兵士だった息子を失った苦しさを訴えたり。戦後の混乱の中で生きた人たちの当たり前の思いは、GHQの占領政策にとって「国民の気持ちを乱す」存在でしかなかった。

(2024年7月5日朝刊掲載)