ヒロシマの空白 中国新聞とプレスコード 第2部 資料から読み解く <4> 社説標的 テーマ幅広く

24年7月6日

「事実通りを記載しかつ完全に編集上の意見を払拭したものでなければならぬ」

連合国軍総司令部(GHQ)が発令したプレスコードの報道記事に関する項目である。記者の意見といった主観的な要素を排除するよう求めた。

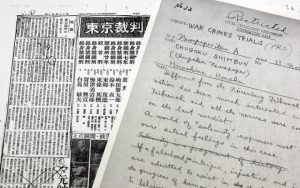

記者の主観が入りやすい記事は社説やコラムだろう。米メリーランド大プランゲ文庫に大量に残されている占領期の資料から、中国新聞の社説に対する検閲状況を調べた。

GHQの検閲体制が整った1946年3月から、検閲が終わった49年10月末までの3年半余りの間に確認できた社説は922本。うち検閲対象になったのは818本(88・7%)に上る。

「原爆」より注目

第1部で原爆関連記事への検閲状況を見た。同じ3年半余りで「原爆」という単語を含んだ記事で、検閲対象になった割合は45・1%。GHQが、いかに社説に注目していたかが分かる。

特に48年の1年間では、ほぼ全ての社説が検閲を受けていた。掲載を確認できた345本のうち対象外だったのは1本だけ。「青少年の不良化を防げ」との見出しだった。

当時、国内の政局が目まぐるしく動いていた。社会党、民主党、国民協同党の連立による片山内閣が総辞職し、48年3月に芦田内閣が発足。昭和電工疑獄事件で内閣から逮捕者が出るなどしたため、芦田内閣も10月、総辞職に追い込まれた。

そして11月、日本の指導者の「戦争犯罪」を裁いた極東軍事裁判(東京裁判)の判決が下された。GHQが特にこの時期の社説を注視していた背景に、こうした動きがあったのかもしれない。

秘密指定に27本秘密指定に27本

一方、社説の検閲結果を示した資料は少ない。48年8月から11月にかけての資料がまとまって残されていた。調べると、プレスコード違反としたケースはなかった。

8月では20本を英訳した資料はあったが、その処分は記されていない。ただ、天皇制との関係で憲法改正を論じた社説(23日付)は、処分不明ながら検閲文書を秘密指定の「制限」扱いとしていた。10、11月には「制限」扱いの社説は計27本にも上っていた。

「制限」は秘密指定の中で最も軽い措置。どんな内容を検閲対象としているのか、GHQ内の他部署に知られないためだったとみられる。

「制限」扱いの社説のテーマは、政局や労働問題、新設された教育委員会の役割、米中の動向、東京裁判を巡る動きなど幅広い。これらからもGHQが目を光らせていた分野がうかがえる。

(2024年7月6日朝刊掲載)

記者の主観が入りやすい記事は社説やコラムだろう。米メリーランド大プランゲ文庫に大量に残されている占領期の資料から、中国新聞の社説に対する検閲状況を調べた。

GHQの検閲体制が整った1946年3月から、検閲が終わった49年10月末までの3年半余りの間に確認できた社説は922本。うち検閲対象になったのは818本(88・7%)に上る。

「原爆」より注目

第1部で原爆関連記事への検閲状況を見た。同じ3年半余りで「原爆」という単語を含んだ記事で、検閲対象になった割合は45・1%。GHQが、いかに社説に注目していたかが分かる。

特に48年の1年間では、ほぼ全ての社説が検閲を受けていた。掲載を確認できた345本のうち対象外だったのは1本だけ。「青少年の不良化を防げ」との見出しだった。

当時、国内の政局が目まぐるしく動いていた。社会党、民主党、国民協同党の連立による片山内閣が総辞職し、48年3月に芦田内閣が発足。昭和電工疑獄事件で内閣から逮捕者が出るなどしたため、芦田内閣も10月、総辞職に追い込まれた。

そして11月、日本の指導者の「戦争犯罪」を裁いた極東軍事裁判(東京裁判)の判決が下された。GHQが特にこの時期の社説を注視していた背景に、こうした動きがあったのかもしれない。

秘密指定に27本秘密指定に27本

一方、社説の検閲結果を示した資料は少ない。48年8月から11月にかけての資料がまとまって残されていた。調べると、プレスコード違反としたケースはなかった。

8月では20本を英訳した資料はあったが、その処分は記されていない。ただ、天皇制との関係で憲法改正を論じた社説(23日付)は、処分不明ながら検閲文書を秘密指定の「制限」扱いとしていた。10、11月には「制限」扱いの社説は計27本にも上っていた。

「制限」は秘密指定の中で最も軽い措置。どんな内容を検閲対象としているのか、GHQ内の他部署に知られないためだったとみられる。

「制限」扱いの社説のテーマは、政局や労働問題、新設された教育委員会の役割、米中の動向、東京裁判を巡る動きなど幅広い。これらからもGHQが目を光らせていた分野がうかがえる。

(2024年7月6日朝刊掲載)