[知っとる? ヒロシマ調べ隊] 延焼防ぐため各都市で実施

24年7月15日

Q 被爆者の証言や手記に「建物疎開」という言葉がよく出てきます。広島に特有の作業だったのですか。

原爆資料館(広島市中区)は建物疎開について「空襲による火災が広がるのを防ぐため、あらかじめ建物を取り壊して空地を作ること」と説明しています。

1937年、軍事施設や鉄道などを空襲被害から守る目的で「防空法」が制定され、国民には防空義務が課されました。その後の法改正などで、空襲でも避難せずに消火活動をする義務や、戦争に重要な施設の周りの家屋を強制的に取り壊して空き地を作る「建物疎開」についても定められました。

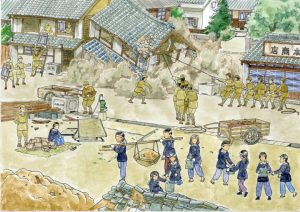

太平洋戦争中、建物疎開は東京や京都など全国各地の都市で実施され、広島市では国の指示で44年11月から開始。地域や職場で編成された大人たちがロープやのこぎりで家屋を引き倒し、今の中学生に当たる12~14歳の子どもが木切れや瓦を片付けました。

45年8月6日、旧制中学や女学校42校の8千人以上が市中心部での作業に動員されました。原爆が投下された時、作業現場や周辺にいた学徒たちは屋外で猛烈な熱線や爆風を受けました。空き地が火災を食い止めるのに役立つはずもありません。原爆資料館によると、学徒約6300人が犠牲になったと言われています。

市内を東西に延びる「平和大通り」は建物疎開の名残でもあります。戦後、通り沿いや周辺にいくつもの慰霊碑が建てられました。碑前では毎年慰霊式典が行われ、卒業生や在校生が参列しています。

建物疎開の作業準備中に被爆した野田博さん(93)=西区=は、作業に汗を流した日々や亡くなった同級生たちを思い出すそうです。「苦しみながら命を落とした多くの子どもたちの存在を忘れてはいけません」(新山京子)

(2024年7月15日朝刊掲載)