刻む記憶 被爆建物 <2> 袋町小

24年7月22日

壁の「伝言」に思い巡らす

「多山本店内 河本房子」。4日、袋町小平和資料館(広島市中区)を訪れた多山共栄さん(82)は、被爆後の混乱の中で当時の袋町国民学校の壁にチョークで書かれた文字をじっと見つめた。近くの本通り商店街で自ら営む婦人服地の店「巴里馬(はりま) 多山本店」を表しているとみられる。79年の時を経てこの日、初めて「伝言」と対面した。

明治初期から続く多山本店は戦時中、物資統制の影響で店を閉じ、西警察署(現在の広島中央署)の寮になっていた。当時3歳で廿日市市に疎開していた多山さんは、父親から「伯母のほか署員数人が亡くなった」と聞いた。爆心地から約430メートルに位置し、街もろとも建物も資料も焼失した。

母校に足向かず

袋町国民学校の鉄筋校舎はかろうじて焼け残り、壁は家族や知人の消息を尋ねる市民たちの伝言板となった。多山さんは自店の名が書かれていると、市による24年前の判読調査の結果を聞き知っていた。ただ、「当時の惨状を見るようで怖かった」。自宅から徒歩3分にある母校ながら、どうしても伝言板まで足が向かなかったという。

その惨状を知るのは大阪府門真市の被爆者、友田典弘さん(88)だ。「地下室の奇跡」といわれ、生き残った児童3人のうちただ一人、今も健在だ。当時は4年生。げた箱で靴を履き替えている時に被爆した。「朝礼に遅れて校門で上級生に早く来いと腕をつかまれたけど、『うるさい』と言って振り払い階段を下りた。そのままだったら死んでいるよ」

2年生の弟幸生さんは一足先に校庭へ出て、他の児童たちと同じように黒焦げになっていた。靴の「トモダ」の文字で幸生さんだと分かった。たった一人の弟で、元安川でエビを捕ったり、学校の屋上から手作りのグライダーを飛ばしたりして遊んだ。「ごめんね」と言って比治山(現南区)へ逃げるしかなかった。

「遺体思い出す」

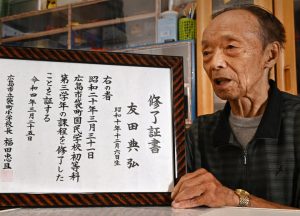

父親を病気で亡くしており、母親も原爆で行方不明に。9歳で孤児になった友田さんは自宅に下宿していた朝鮮人男性と共に朝鮮半島に渡り、苦難の末に24歳で帰国した。自宅の居間には2022年に袋町小から受け取った修了証書が掲げられている。「袋町小は特別な場所。でも見ると、校庭の遺体を思い出すね」

多山さんは初めて袋町小資料館を訪れた時、あの日の惨状を思い浮かべ、しばらく壁の前から動けなかった。肉眼での判読が難しい「多山本店」の文字は、すぐに見つけた。「自分の店だから」と。

河本さんの名前の左横には「右者御存知ノ方ハ左記ニ御知セアリタシ」の一文と、呉市の住所と名前が添えられている。「河本さんがどんな仕事をし、どんな人だったのか」。79年前の伝言板に思いを重ねる。今年も8月6日に平和記念公園を訪れ、原爆慰霊碑や原爆供養塔の前でその名前を唱え、手を合わせる。(山下美波)

袋町小

1937年に鉄筋の西校舎が完成。地下1階、地上3階建てで水洗トイレやダストシュートを備えた近代的な校舎だった。原爆投下時、3年生以上は郊外に疎開。爆心地から460メートルで児童・教職員計約160人が登校していたとされ、大半が犠牲になった。被爆後は救護所となり、すすけた壁にチョークで安否を尋ねた「伝言」が99年に見つかった。2002年、校舎の一部が平和資料館として開館。26年11月に原爆資料館の付属展示施設として、リニューアルオープンする予定。

(2024年7月22日朝刊掲載)