『記憶を受け継ぐ』 河野キヨ美さん―原爆の絵 少年らを代弁

24年7月22日

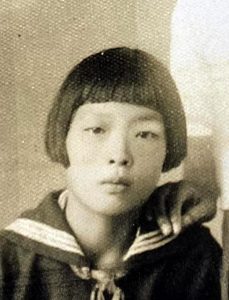

河野キヨ美(こうのきよみ)さん(93)=広島市中区

夢に出て「僕たちを描いてください」

原爆資料館(広島市中区)の被爆体験証言者、河野(旧姓谷川)キヨ美さん(93)は14歳の時、姉2人を捜して入市被爆し、惨状(さんじょう)を目の当たりにしました。恐ろしい体験は胸にしまい込み、語るのをためらってきましたが、「無残に命を奪(うば)われた人々に代わって伝えねば」と70歳を過ぎてから絵や文章で表現し若い世代に語り続けています。

河野さんは当時、向原高等女学校(現向原高)2年生。爆心地から35キロ離れた高田郡市川村(現安佐北区)に暮らしていました。あの日は3歳のおいの世話をしていました。朝ご飯のおにぎりを一緒(いっしょ)に食べようとした時です。「雷(かみなり)が10個も20個も落ちたような爆発音」が聞こえました。

しばらくすると山々の向こうから不気味な雲がむくむく湧(わ)き上がりました。「何が起こったか分からず不安でした」。夕方になると芸備線の最寄り駅である志和口駅に、広島方面から負傷者が大勢運ばれてきます。広島に大きな爆弾が落とされたらしいと知りました。

翌朝、広島にいた2人の姉を捜(さが)すため母親と一緒に列車に乗り広島へ。広島駅は焼けているため手前の矢賀駅(現東区)で降ろされ、歩いて市内に入りました。人波に押されたどり着いた市内には焼け焦(こ)げ半裸(はんら)のような人々が。「私と同じ人間には見えませんでした」

あちこちに転がる人は赤くふくらみ、目玉や内臓が流れ出ていました。「怖くて怖くて足元が見られず母にしがみついて歩きました」。黒焦げの死体、臭気(しゅうき)、うめき声…。「生涯(しょうがい)で最も恐ろしい体験」でした。

姉の勤務先、広島赤十字病院(現中区)に着くとそこも負傷者だらけ。姉はけがはしたものの無事でした。ひとまず病院の外へ出ると、花壇(かだん)だった場所に少年たちの遺体が材木のように放射状に積んであります。

近寄って名札を見ると広島二中(現観音高)と記されていました。「私と同年代のあどけない顔をした少年の姿に激しいショックを受けました」。後に、当時多くの中学生や女学生が爆心地付近の建物疎開(そかい)作業などに動員され、亡くなったことを知りました。

その後宇品(現南区)に住むもう1人の姉の無事を確認し、夜遅(おそ)く帰宅しました。思い出すのもつらく、「自分は直接被爆ではなく、やけどもけがもしていないから」と長く体験を語ることをためらってきましたが、被爆から60年を経て、NHKが募集していた「原爆の絵」を描いてみようと思いたちました。

しかし、なかなか筆が進みません。そんなある日、あの少年たちが夢に出て「はよ僕(ぼく)たちを描いてください、代弁してください」と言うのです。その時描いた絵がきっかけとなり、14歳の時に見た光景を絵本「あの日を、わたしは忘れない」にまとめ証言活動も始めました。「お国のためにと勉強するのも我慢(がまん)して働き、命を奪われた少年少女のことを知ってほしい」と力を込めます。

戦禍(せんか)が続き、為政(いせい)者が核をもてあそぶような世界情勢に絶望感も覚えます。「しかし原爆は人間がつくり人間が使った。だから人間の手で終わりにするのが道理。理想だと言われても若い世代には、核兵器は要らないと言い続けてほしい」。切なる願いです。(森田裕美)

私たち10代の感想

聞く側の真剣さも重要

被爆体験を絵に描こうとしたとき、亡くなった少年たちが夢に現れ「はよ僕たちを描いてください。代弁してください」と言ったそうです。河野さんの絵からは当時の状況(じょうきょう)がよく伝わってきました。河野さんは直爆でないため、当初証言をためらっていたそうです。私たち聞く側が真剣(しんけん)に向き合う姿勢も重要だと思います。(高1戸田光海)

反戦・反核言える時代

当時の社会は全体主義で、戦争に対して個人では何もできなかったけれど、今は民主主義社会だから「日本の若い人たちには反戦や反核(はんかく)の声をあげてほしい」という言葉が印象に残りました。私たちは言いたいことが言える時代に生きています。社会や世界を変えていくことが可能であり、必要なことだと思います。(中1森本希承)

河野さんは姉を探すために広島市内に入り、「一生涯、怖い」と感じるような惨状を目にしました。多くの人は、皮膚が垂れ下がっていたり内臓が飛び出ていたりしたそうです。出血もなく怪我もしていないような人々もいましたが、その人たちにも、後から原爆の放射線の影響で亡くなったそうです。心の傷や放射線による被害といった目に見えない影響を人間に与える原爆の恐ろしさをあらためて知り、繰り返してはいけないと思いました。「核兵器は人間が作り、使った。だから人間が終わらせることができる」という河野さんの言葉通り、私たちは私たちの手で平和をつくることができます。自分にできることから行動していきたいです。(中2山下綾子)

河野さんのお話を聞いて、目に見えない放射線の恐ろしさを感じました。直接被爆をしていなくても、後から病気になり亡くなった人も多くいることを知りました。また河野さんが被爆直後の広島市内で見た光景を基町高の生徒が描いた絵も見せてもらいました。河野さんの話を聞きながらその場面の絵を見ると、頭に焼きついて離れませんでした。これから原爆について伝える活動をするとき、私も視覚に訴える工夫をしたいと思いました。(中2小林真衣)

今回の取材で印象的だったことは、戦時中の子どもたちは学校で勉強ではなく、軍事教練をさせられていたということです。河野さんによると、男子は手榴弾を投げるために砲丸投げを、女子は竹槍を突く練習をしていたそうです。当時の子どもたちも勉強したいという思いを強く持っていたはずです。今私たちは、不自由なく勉強ができています。子どもたちが勉強したくてもできない環境を繰り返さないため、戦争、原爆という過去の悲惨な出来事を忘れず、後世に伝えていきたいと思います。(中3亀居翔成)

入市被爆した河野さんは、直接被爆していないからこそ原爆投下後の広島市内の惨状をしっかり見ており、鮮明に話していました。病院の花壇に自分と同年代の生徒の死体が積み上げられているのを見たときは、本当に辛かったと思います。また、水を求める人の声が今でも耳に残っていて、あの時水をあげていればと後悔しているそうです。河野さんは、直接被爆したわけではなく、証言を始めるのはためらいがあったと話していましたが、それでも、証言を続ける河野さんの姿を見て、私たちも直接原爆に遭ったわけではないけれど、広島にいる以上、核兵器はいらないという声を大きく上げなければならないと思いました。(中3川鍋岳)

河野さんは79年経っても8月6日のことを鮮明に覚えていて、いわしを焼く時に生焼けの遺体を思い出したり、川沿いを通ると川で亡くなった人たちの声が聞こえる気がしたり、当時の少年たちの声が今でも聞こえる気がしたりすることがあると話していました。原爆が生き残った人に与える心理的な影響はとても大きいものだと思いました。(中3行友悠葵)

◆孫世代に被爆体験を語ってくださる人を募集しています。☎082(236)2801。

(2024年7月22日朝刊掲載)