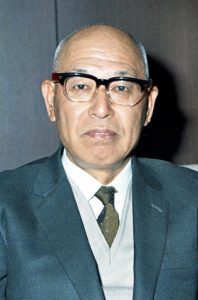

この人の〝反核〟 <7> 中野好夫(英文学者・評論家、1903~85年)

24年7月31日

「非戦」へ行動 償い込めて

被爆地から沖縄へも視座

書店に行けば今も、「中野好夫」の名は翻訳者として文庫本の表紙によく目にする。シェークスピア「ロミオとジュリエット」、スウィフト「ガリヴァ旅行記」、マーク・トウェイン「不思議な少年」…。英文学の名作を日本でロングセラーにした名訳者であり、伝記の名著「アラビアのロレンス」も新書本で手に入る。

しかし、中国新聞の過去記事を検索して浮かぶのはむしろ、文学者とは別の顔だ。第1回原水爆禁止世界大会(1955年)で講演や議長を担い、分裂した原水禁運動の統一に心を砕き、水爆実験に被災した漁船「第五福竜丸」の保存に力を尽くす…。戦後のさまざまな反核・平和運動に献身した「行動する知識人」の姿である。

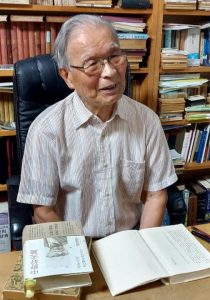

鳥取大名誉教授で英文学者の岡村俊明さん(85)=鳥取市=は昨年6月、「中野好夫論 『全き人』の全仕事をめぐって」(法政大学出版局)を出した。年譜や索引を除いた本文で544ページの大著。英文学研究の先達として知った中野と直接の親交はなかったが、「公刊されている資料をひもとくだけでも、とても興味深い人物」と語る。

近年、中野への再評価では、65年の著書「私の憲法勉強」が2019年に文庫で再刊された例がある。しかし、中野の本格的な評伝は以前になく、「その多面的な活躍が忘れ去られつつある」と岡村さん。義憤のような思いに駆られ、鳥取大退職後の時間を投じて書き上げた。

中野は1903(明治36)年、松山市に生まれた。徳島県に移っての旧制中学時代、通信簿に印刷された「生徒心得」に反発して赤インクで批評を加えて提出、謝罪を拒んで退学を選ぶなど、反骨の人らしい逸話が残る。

ただ、「富国強兵」の国是を内面化した明治生まれの世代。国家主義的な教育の圧倒的影響下で育った。

太平洋戦争当時は40歳を挟む時期で、東京帝国大文学部の助教授を務めていた。42(昭和17)年、日本文学報国会の外国文学部会幹事長を引き受けている。「敵性語」として英語学習を排除するような動きを批判する一方、「皇国文学者としての世界観の確立」という会の目的に賛同した。

終戦を境とする中野の後半生は、自身の「戦争協力」への反省と償いに貫かれている。「(軍部に)欺(だま)されたのではない。進んでしたのであります」―。48年に「怒りの花束」の名で論集に収められた告白は、終戦直後の講演の草稿。戦争に青春を散らした教え子たち若者に寄せて、先人として「背任」を犯したと懺悔(ざんげ)している。

その後の反核運動へのコミットについても、岡村さんは「被爆の惨禍を知る国民として、世界に対し、二度と背任を繰り返さないという決意がさせていた」とみる。

中野は東京大の教授を50歳直前に退き、文筆業と社会運動の実践の両方にまい進した。80歳近くになっても原水禁平和行進で炎天下を歩き、国連軍縮特別総会に核兵器完全禁止を要請する署名運動の先頭に立った。

亡くなる前年の84年、非核三原則に「使わせず」「棄(す)てさせる」を加えた「非核五原則」を提唱する運動でも発起人の一人に。平和憲法に根差す「非戦」の誓いを、最期まで行動で証した。

中野が「反核」と並び、あつく心を寄せたのが「沖縄」だ。60年、収集した資料を基に米軍政下の実情などを発信する「沖縄資料センター」を東京に設立、私費を投じて運営した。沖縄返還協定や日米地位協定の問題をただし、72年の復帰後も、現地を実見しての発言を続けた。

センターの趣旨を中野はこう語っている。「今日沖縄の問題というのは、もしその事実をさえありのままに知れば、そしてもしその人が良心のある人間であるならば、事実そのものがその人を動かさずにはおかぬほどの重みをもっている。少しでもまず事実を知ってもらいたい」―。68年の講演の言葉だが、岡村さんは「古びるどころか、まさに今の私たちに語りかけるようだ」と評する。

中野の訃報に際し、広島県原水禁代表委員だった森滝市郎(1901~94年)は「人間的良心に裏付けられた知識人だった」と悼んだ。相手を「論破」する能力が知性と勘違いされがちな今をも、問いただすように思える。(道面雅量)

なかの・よしお

東京帝国大文学部を卒業後、旧制中学などの英語教師を経て1935年、同大助教授。著作は翻訳を含め多岐にわたり、戦後の代表作に「シェイクスピアの面白さ」や伝記「蘆花徳冨健次郎」、新崎盛暉との共著「沖縄戦後史」がある。沖縄資料センターの収集資料は法政大沖縄文化研究所(72年創設)に引き継がれた。

(2024年7月31日朝刊掲載)