被爆直後記す手記残る 広島文理科大の小島助教授 爆心地近く 焦土の様子描写

24年8月6日

<div style="font-size:106%;font-weight:bold;">嘗ては生命あり、悦びと悲しみを持ち、語り、愛し、愛されていた</div><br>

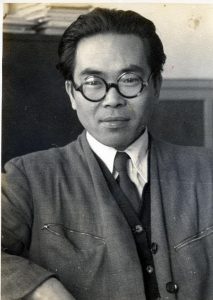

広島大名誉教授だった小島丈児さん(2006年に89歳で死去)が、米軍による原爆投下から2日後の爆心地近くを歩いた様子を間もない時期に手記に残していた。当時28歳。犠牲者たちの生前に思いを寄せつつ、研究者として生々しい記述で惨禍を刻んでいる。(山下美波)

<br><br>

岩石学が専門だった小島さんは前身の広島文理科大の助教授として、陸軍の依頼で1945年8月初めから山口県上関町周辺の瀬戸内海沿岸で地質調査をしていた。同僚で後に原爆資料館の初代館長となる長岡省吾さん(73年に71歳で死去)も同行。広島市が壊滅状態と知り、7日に戻った。

<br><br>

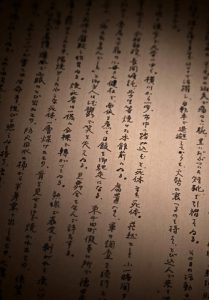

手記は「1945年ポツダム四国宣言受諾、御詔勅発布の日より」と表紙に書かれた大学ノートに記していた。「今村教授、長岡嘱託、学生等焼けた本館前にいる」。8日午前9時、職員や学生と広島文理科大の本館(現中区の広島大旧理学部1号館)前に集まり、研究室の様子を確認した後、行方不明となった旧満州(中国東北部)からの留学生を捜すため爆心地付近に足を運んだ。

<br><br>

「硬直した死体は腐敗し始めている。焼死者は一様に全裸で転がっている」「爆風で両眼のとび出たもの、防火用水の桶(おけ)から半身乗り出したもの、大腸を露にしたもの」…。焦土の広島の様子を克明に描写。「それら一つ一つが嘗(かつ)ては生命あり、悦(よろこ)びと悲しみを持ち、語り、愛し、愛されていた」と死者を悼む。

<br><br>

11日から再び調査を始め、15日に門司駅(現北九州市)前で玉音放送を聞いた。20日以降は茨城県の親戚方で過ごし、ノートの続きに25日からの日記が書かれているため、手記は被爆から2週間後の執筆とみられる。

<br><br>

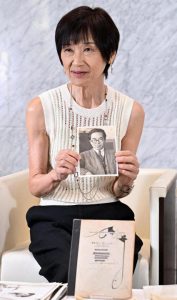

小島さんは45年10月から原子爆弾災害調査研究特別委員会の地学班として長岡さんたちと広島で被爆岩石や瓦を採集。人が座っていた部分が熱線で影のように残った旧住友銀行広島支店(現中区)の「人影の石」保存にも尽力した。手記は次女の甲斐晶子さん(68)=東区=が小島さんの死去10年後に書斎で見つけ、保管してきた。

<br><br>

甲斐さんは幼い頃から毎年8月6日は「遊びに行ってはいけない」と言われ、家族で平和記念公園(中区)の原爆供養塔に手を合わせてきた。原爆ドームを対岸から見つめる父の姿が忘れられないという。教員を退職後に市の被爆体験伝承者として活動しており、「客観性のある記憶。28歳の大人が被爆時にどう思ったのかを伝えたい」と手記を伝承の支えにする。

<br><br>

(2024年8月6日朝刊掲載)