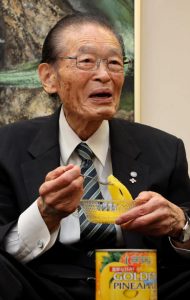

被爆79年 あの日、あの食べ物 <下> 原点のパイナップル缶 広島都市学園大学園長 古沢敏昭さん(92)=広島市中区

24年8月6日

踏ん張った日 思い出す味 「貧乏のどん底 必死でした」

今も教壇に立ち、学生たちに原爆の恐ろしさと平和の尊さを語り続けている。学生たちを見ていると、つい当時の自分を重ねてしまう。被爆した父に代わって働きながら、大学進学を目指して勉強していた戦後の日々。

「貧乏のどん底でね。とにかく必死でした」。そんな記憶を刻むのは、あの日食べた缶詰のパイナップルの味。 両親と妹の4人で質素だけれど幸せに暮らしていた。13歳、修道中1年だった。自宅のあった中島新町(現中区中島町)から宮内村(現廿日市市)には家族で疎開。古沢さんは疎開先から建物疎開に通った。8月6日は、雑魚場町(現中区国泰寺町)で作業するはずだった。だが、予定されていた1年生に代わって急きょ2年生が担当することに。被爆を免れたという。

広島の惨状を聞き、古沢さんはすぐに母と市内に入って叔母を捜し歩いた。自宅は全焼していたが、10日ごろには広島二中(現観音高)に避難していた叔母を見つけることができた。その時、叔母が差し出したのがパイナップルの缶詰だった。

そんなごちそうをどこで手に入れたのか、今となっては分からない。でも「ドーナツみたいな輪切りの1枚を母と分け合ったんです」と古沢さん。朝から飲まず食わずで歩き回り、喉は渇くし腹ぺこだった。「味なんて覚えていないんだけど、おいしゅうてびっくりしたことだけは残っとります」と話す。

造船所の仕事をしていた父は、爆風で左手を負傷。戦後は働けなくなった。古沢さんは父に代わり、河川工事の現場で働いた。母がこしらえてくれた麦が交ざった日の丸弁当は、「恥ずかしくて人に見られたくない」と隠れて食べた。

病弱だった母のため、医者になりたいと働きながら浪人生活を送った。忘れられないのは19歳の時。進学した友人に会うため上京し、喫茶店でアイスクリームを注文した。アイスの上には1切れのパイナップル。6年ぶりに見たあのパイナップルだ。口に入れると、とても甘かった。

医学部は4度挑戦して諦めた。それからは養鶏をしたり、倉庫で働いたり。挫折があったからこそ「どうやったらお金を稼げるか、何をして生活していくか一生懸命考えることができた」と話す。その後、経営を学び、専門学校を設立。現在は広島都市学園大をはじめ、専門学校6校と保育園を展開する学校法人となった。

普段、パイナップルはあまり食べない。「いまだに手の届かない高価なイメージです」と頭をかく。取材で久しぶりに味わったという。「今こうやって笑って食べられるのが平和ということ」。叔母に会えた喜びと、貧しさの中踏ん張った日々を思い出させてくれる複雑な味。大学の講義でもいつか、このことを学生たちに語ってみたいと思う。(赤江裕紀)

(2024年8月6日朝刊掲載)