[ヒロシマドキュメント 1945年] 8月7日 忘れぬ惨劇 くすぶる爆心地周辺

24年8月7日

「がれきの下はまだ残り火の海」

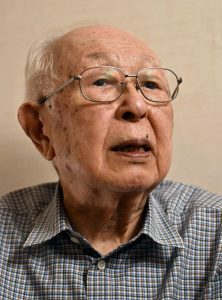

被爆から一夜明けた1945年8月7日朝、当時15歳の奥本博さん(94)=広島市中区=は市中心部の本通り商店街に向かった。被爆前に約160店があったという繁華街は焼き尽くされた。前日まで家族8人で暮らしていた奥本金物店も爆心地から約420メートル南東で、がれきと化していた。

「家の敷地に一歩入ろうとしたら、がれきの下はまだ残り火の海で…。大きな酒だるを埋めてできた近くの防火水槽を見ると、中に落ち込んで亡くなられた方がおりました」

「家族どこかに」

当時修道中3年で、爆心地から約4・1キロの動員先で被爆。大火災の市中心部に入るのを諦め、市内の親戚宅の防空壕(ごう)で夜を明かしていた。手帳をちぎって「博 健在」と書き、自宅跡のそばに倒れていた鉄骨の電柱の上に置き、重しの石を載せた。「家族はどこかに逃げているに違いない」と信じ、無事を伝えるためだった。

その日、広島城内の中国軍管区司令部の報道班員を務める岸田貢宜(みつぎ)さん(88年に72歳で死去)がカメラを携え、休業中の写真館兼自宅があった本通りに入っていた。前日も原爆投下後に、出張先の広島県北から戻ってきていたが「うめき、苦しみ、助けを求める人達(略)写真を写すどころか一パイの水をのますのが精一パイ」(岸田さんの生前の書簡)で撮影しなかった。

7日は「未曽有の被害状況を後世に残さねばならない」と意を決す。爆心地から約480メートルの自宅跡付近からシャッターを切った。周囲には余燼(よじん)がくすぶっていた。

その西向きの1枚に奥本金物店の跡や倒れた電柱が写り、奥本さんの無念の思いも刻み込まれた。「後に店の焼け跡が何日も雨風にさらされて地面が出てくると、小さな骨がありまして。これは、妙子に違いないと」。4歳の末の妹だった。結局、両親ときょうだい4人を原爆で失った。

撮る者も被害者

負傷者が続々と運び込まれていた広島湾の離島、似島の7日の写真も残る。宇品町(現南区)にあった陸軍船舶司令部の写真班員で、当時23歳の尾糠政美さん(2011年に89歳で死去)は、軍医に命じられ、背中が焼けただれた女性や全身を焼かれた男性を収めた。後に胸中を明かしている。

「命令とはいえ、あまりに残酷じゃないかと」「撮られる者の身になれば、こんな無残な光景をさらされちゃ」(広島平和文化センターが92年に収録した証言映像)

苦渋の撮影により、猛烈な熱線にさらされた翌日の人間の姿が克明に記録された。尾糠さん自身は爆心地から約4・6キロの司令部の前庭で被爆。皆実町(現南区)で暮らしていた母マキノさん=当時(60)=を捜したが、遺骨すら見つからなかった。撮る者もまた原爆の被害者だった。(編集委員・水川恭輔)

(2024年8月7日朝刊掲載)