小澤征爾とヒロシマ <中> 子どものための教室が縁

24年8月7日

「サイトウ・キネン」開催地構想

小澤征爾さんは1970~80年代、頻繁に広島を訪れて指揮をしていた。その理由を関係者に取材すると、ある人物の存在が浮かび上がった。小澤さんの恩師斎藤秀雄さん(1902~74年)に心酔し、地域の音楽教育に尽力した大畠弘人さん(26~98年)だ。

大畠さんは廿日市市の出身。46年に戦地から復員し、中国電力にエンジニアとして入社した。このころ、焼け野原となった広島の街に、チェリストだった斎藤さんとピアニストの井口基成さん(08~83年)たちが慰問演奏に訪れ、その音色に、大畠さんは心を大きく揺さぶられたという。

さらに、ラジオ番組で斎藤さんが指導する音楽教室の演奏とインタビューを聞き、子どもたちの生き生きとした様子に感動。復興途上にあった広島の地で、一つの夢が大畠さんに芽生える。

斎藤さんに何度も直談判。最初は断られていたが、63年に南区の安芸幼稚園を間借りして「桐朋学園子供のための音楽教室広島教室」の開設にこぎ着けた。68年から中区の広島キリスト教会に移転し、本格的な教室運営を開始する。

大畠さんの情熱に信頼を寄せた斎藤さんは、ピアニストの野島稔さんやバイオリニストの前橋汀子さんたち当時の気鋭音楽家を次々に広島教室へ派遣した。「大畠さんは夜行列車の切符や宿泊先を手配し、私財をつぎ込んで教室を運営していた」。かつて同教室で学び、長年ピアノ科の講師を務めてきた大下祐子さん(59)は振り返る。

80年代のピーク時には、中国四国地方から100人以上の生徒が集まった。10歳から教室に通い、後にNHK交響楽団のチェリストを30年以上務めた銅銀久弥さん(64)は、仕事が休みの日はレッスン室に詰めていた大畠さんの姿を記憶している。「怖いほど熱心だった。『もっと練習しなきゃ駄目だ』と、げきを飛ばしていた」

広島の子どもたちに「本物の演奏」を聴かせたい―。大畠さんはコンサートのプロデュースも担い、小澤さんが初めて広島でタクトを振った73年12月の桐朋学園オーケストラの公演など、有名オーケストラの広島招聘(しょうへい)を次々と実現。自らポスターやプログラムのデザインまで手がけた。

「小澤さんの一挙手一投足がキラキラして全てがまぶしかった。野球少年が大谷翔平選手を見るような気持ちだった」。広島市出身の指揮者で、東京芸術大教授の山下一史さん(62)は懐かしむ。当時は戸坂小6年。「広島教室」に通ってチェロを学んでいた。

斎藤さんもチェロのレッスンなどで広島をしばしば訪れた。亡くなる約3週間前の74年8月にも、末期がんの身を押して広島で音楽理論の講義を行っている。

門下生たちが斎藤さんの功績をたたえ、92年に長野県松本市で始めた「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」(現セイジ・オザワ松本フェスティバル)。実は、発案者の小澤さんは当初「広島を開催地にしたい」との構想を抱いていたという。「小澤さんから打診された大畠さんが、県や広島市に何度も掛け合ったが駄目だった。『悔しい』と嘆く姿が忘れられない」。半世紀以上、広島教室を支えてきた調律師の鹿倉春美さん(84)=西区=は証言する。

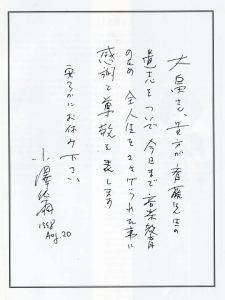

98年8月20日、大畠さんは71歳で死去。松本でフェスティバルが開催されているさなか、小澤さんは手書きの追悼文を寄せ、「音楽教育のため 全人生をささげられた」としのんだ。(桑島美帆)

斎藤秀雄(さいとう・ひでお)

東京生まれ。チェロ奏者、指揮者、音楽教育者。1948年、桐朋学園大の前身となる「子供のための音楽教室」を東京で設立した。同大教授、同短期大学長を歴任し、小澤さんや広島交響楽団終身名誉指揮者の秋山和慶さんたちを育てた。

(2024年8月7日朝刊掲載)