[ヒロシマドキュメント 1945年] 8月8日 救護所で火葬の煙

24年8月8日

「地獄絵を見るかのようで」

被爆2日後の1945年8月8日。広島市中心部で焼け残った本川国民学校(現中区の本川小)の校舎近くで、遺体を火葬する煙が立ち上っていた。広島県警察部の写真班員で市内の状況を撮影して回った川本俊雄さん(68年に66歳で死去)が火葬現場を写真に記録している。

爆心地から410メートルで倒壊を免れた鉄筋校舎は救護所となった。地下に家族で避難した当時10歳の木村英雄さん(89)=安佐南区=は、「地獄絵を見るかのようで…」と記憶を手繰る。「毎日、救護所で何人かの人が亡くなって、その死体を焼くために兵隊が学校前の広場に集めていました」

「火の番」頼まれ

三篠国民学校(現西区の三篠小)の4年生で、爆心地から約1・4キロの仮校舎のそばで被爆。中広町(現西区)の自宅は崩れ、町内に火が燃え広がった。母や姉たちと三滝町(同)の竹やぶに逃げ、数日後に本川国民学校に移った。

地下の救護所では負傷者が川の字に横たわり、うめき声が聞こえた。やけどにうみがたまり、うじが湧いた人もいた。比較的けがが軽かった木村さんは、火葬の「火の番」を兵隊に頼まれた。「焼け跡で燃え残った木を集めて、昼も夜も火が消えないようにしました」

木村さんの姉初子さんの長女道子さんも救護所で息を引き取った。「姉が夜通し泣いていたのが忘れられない」。まだ、1歳ぐらいだった。

火葬の煙は郊外にも広がった。祇園町(現安佐南区)では県立広島第一高等女学校(県女、皆実高)の1年だった米田富士江さんが8日、自宅近くで荼毘(だび)に付された。

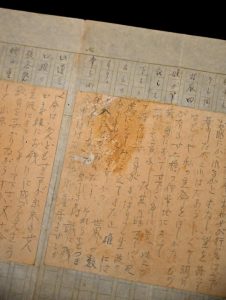

「一生懸命働かうと思ふ」。5日の日記にそう書き、6日に爆心地から約800メートルの土橋地区(現中区)へ建物疎開作業に出た。母チエさん(83年に79歳で死去)は7日朝、夫と捜しに入った己斐国民学校(現西区の己斐小)の救護所で衣服がぼろぼろの娘を見つけた。わずか3時間ほど前に息絶えていた。

「『母ちゃん、水よ』と叫びながら死んだとのことであった(略)死骸にすがって泣き崩れた」(チエさんの手記)。戸板で急ごしらえの担架をつくって連れ帰った。

生徒の犠牲 心配

生徒・教職員合わせて301人が犠牲になった県女。1年生を引率していた教員の光谷幸子さん=当時(29)=が7日夕、死を覚悟して救護所の観音国民学校(現佐伯区の五日市観音小)にいた女学生に代筆を頼んだ遺書が残る。生徒の命がどれほど犠牲になったのか、最期まで心配していた。

「土橋の作業地において、第一発において、すでに身に半分以上のやけどを負いました」「かの世界の数に入ったもののおびただし。それらをつまびらかにしないでめされるのは誠に残念申しわけない事で御座居ます」。8日に亡くなり火葬された。(編集委員・水川恭輔)

(2024年8月8日朝刊掲載)