探訪 まちの赤れんが <1> 横浜市

24年8月14日

広島市最大級の被爆建物で築110年の「旧陸軍被服支廠(ししょう)」(南区)はことし、国重要文化財の指定を受けた。特徴的な赤れんが建築の活用策に関心が高まる中、全国で築100年を超える同様の建物が地域のにぎわいを生んでいる。各地の「歴史の証人」はどのような経緯で活用に至り、人を引き付けるのか。現場を訪ね、ヒントを探った。(樋口浩二)

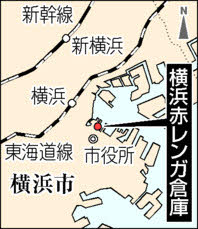

横浜市のベイエリアを歩くと2棟の巨大な赤れんが建築が迫ってくる。「横浜赤レンガ倉庫」。かつて国の税関倉庫だった2棟のうち3階建て延べ5575平方メートルの1号館が1913年、同1万755平方メートルの2号館が11年の完成。14年の被服支廠とほぼ同時期だ。

今月3日に訪れると、建物前の広場は飲食ブースや砂場遊びなどのイベントでにぎわっていた。子ども2人を連れた横浜市の会社員蜂谷直美さん(34)は「雰囲気ある建物を眺めながら楽しめます」と笑顔。1号館は音楽ホールなどに、2号館を飲食店などに衣替えして現在の形で開館した2002年から22年。年800万人余りを集める名所へと成長した。

保存の検討は80年代にさかのぼる。「横浜のシンボルを残そう」と市が旗を振り、有識者や市民と議論を重ねた。転機は2号館の商業利用へ事業者を募った99年のコンペ。「創業の地に貢献したい」と横浜発祥のキリンビールを軸とした企業体が運営者に決まり、再生への道が開けた。

約30のレストランやカフェの誘致に向けた改装など初期投資は38億円に上った。キリンビール出身で運営会社の初代社長だった村沢彰さん(73)は「社を挙げた一大プロジェクト。やりがいとプレッシャーの日々だった」と振り返る。

「多くの人にとってのまちの原風景をつくる」を目指した。各テナントには「内観の6割は赤れんがを残して」と注文し、レトロな趣の中で食事や買い物を楽しめる施設となった。

市も支えた。1号館の耐震化に33億円を投じた。市中心部と結ぶ歩道の整備やバス路線の新設などにも注力した。

秋のビール祭りなど季節イベントも定着した。「心に残る体験をしてもらう仕掛けを考え続けたい」と運営会社の木村理紗広報担当。「ハマの赤レンガ」のさらなるにぎわいづくりに知恵を絞る。

(2024年8月14日朝刊掲載)

元税関倉庫 民間が投資

横浜市のベイエリアを歩くと2棟の巨大な赤れんが建築が迫ってくる。「横浜赤レンガ倉庫」。かつて国の税関倉庫だった2棟のうち3階建て延べ5575平方メートルの1号館が1913年、同1万755平方メートルの2号館が11年の完成。14年の被服支廠とほぼ同時期だ。

今月3日に訪れると、建物前の広場は飲食ブースや砂場遊びなどのイベントでにぎわっていた。子ども2人を連れた横浜市の会社員蜂谷直美さん(34)は「雰囲気ある建物を眺めながら楽しめます」と笑顔。1号館は音楽ホールなどに、2号館を飲食店などに衣替えして現在の形で開館した2002年から22年。年800万人余りを集める名所へと成長した。

保存の検討は80年代にさかのぼる。「横浜のシンボルを残そう」と市が旗を振り、有識者や市民と議論を重ねた。転機は2号館の商業利用へ事業者を募った99年のコンペ。「創業の地に貢献したい」と横浜発祥のキリンビールを軸とした企業体が運営者に決まり、再生への道が開けた。

約30のレストランやカフェの誘致に向けた改装など初期投資は38億円に上った。キリンビール出身で運営会社の初代社長だった村沢彰さん(73)は「社を挙げた一大プロジェクト。やりがいとプレッシャーの日々だった」と振り返る。

「多くの人にとってのまちの原風景をつくる」を目指した。各テナントには「内観の6割は赤れんがを残して」と注文し、レトロな趣の中で食事や買い物を楽しめる施設となった。

市も支えた。1号館の耐震化に33億円を投じた。市中心部と結ぶ歩道の整備やバス路線の新設などにも注力した。

秋のビール祭りなど季節イベントも定着した。「心に残る体験をしてもらう仕掛けを考え続けたい」と運営会社の木村理紗広報担当。「ハマの赤レンガ」のさらなるにぎわいづくりに知恵を絞る。

(2024年8月14日朝刊掲載)