北清事変 戦没軍人たたえる弔辞 東広島の蔵に7点 広島大文書館の石田准教授ら調査

24年8月15日

農村部のナショナリズム浸透示す

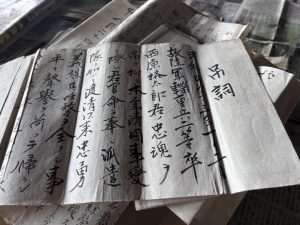

北清事変(1900年)で戦病死した軍人をたたえる弔辞7点が、東広島市八本松町原の古民家で見つかった。調査した広島大文書館の石田雅春准教授(48)=近現代教育史=は「弔辞が残っているのは珍しい。軍国主義や愛国心が、日露戦争前の時点ですでに農村部まで浸透していたことが分かる貴重な資料」とみる。(桑島美帆)

弔辞はいずれも、1900年8月、清国通州(現在の中国北京市東部)の野戦病院で死亡した陸軍第5師団輜重兵(しちょうへい)西原格太郎さん(当時22歳)を悼み、2カ月後の10月、原村で開かれた葬儀で読み上げられたとみられる。

賀茂郡長が代理出席した広島県知事の弔辞をはじめ「君は男子の本領を全くし、(中略)千歳の下、芳名を伝ふ」(村長)、「其(その)光栄や大なりと云ふべく、君が英霊亦(また)憾(うら)みなかるべし」(原西尋常高等小の児童代表)などと、戦死をたたえる内容の文面が残っていた。真宗崇徳教社初代理事長、満田了誓氏のお悔やみ状も保管されていた。

近代史研究では一般的に、日清(1894~95年)、日露(1904~05年)の両戦争を通じて、国民にナショナリズムが形成されたとされる。石田准教授は「中間地点の北清事変でも『お国のために死ぬことは名誉』という意識が、原村の小学生まで浸透していたことが分かり、非常に興味深い。当時の人々が国家や戦死に対し、どんな感情を抱いていたかがうかがえる」と評価する。

弔辞は、西原さんの兄で、大正―昭和初期に村会議員や村長を務めた只一さん(58年に83歳で死去)が建てた築123年の古民家の蔵で保管されていた。その後、画家の中田旱(かん)さん(96年に89歳で死去)一家が暮らしていたが、30年ほど前から空き家になっていた。

昨秋、只一さんの孫の健さん(80)=府中町=が売却することになり、石田准教授に蔵の調査を依頼。石田准教授と東広島市教委市史編さん室が調べたところ、弔辞のほか、主に大正―昭和初期の公文書など約200点が確認された。14日、一連の資料を市に寄贈した健さんは「蔵の中は長年、手つかずだった。整理したことで、埋もれていた資料や先祖の歴史が日の目をみることになり、感慨深い」と話す。

市史編さん室の桝義嗣係長(45)は「当時の生活や生の声を知ることができる貴重な資料。大切に保管し、将来、公開することも検討したい」と説明。市は2030年までに市史を順次刊行する計画で、「公文書では把握できない資料が残っている可能性がある。実家じまいや蔵を取り壊す際には、ぜひ連絡してほしい」と呼びかけている。

北清事変(義和団事件)

1900年6月、列強の圧迫に反発した「義和団」が北京の外国公使館を包囲。清朝も同調し、列国に宣戦布告した。日本や英国、米国、ロシアなど8カ国は連合軍を出兵し、8月に鎮圧。宇品港から戦地に赴いた日本軍は、広島に拠点があった陸軍第5師団を中心に編成された。

(2024年8月15日朝刊掲載)