芸備線と戦争 <下> 学童疎開

24年8月15日

家族と離れ募る寂しさ

「子どもですから旅行のような気分でね」。1945年4月、広島師範学校男子部付属国民学校初等科(現広島大付属東雲小)の6年だった大井和貴さん(90)=三次市十日市中=は広島駅のホームから庄原へ向かった。「学童疎開」である。

疎開生活のイメージも湧かぬまま、大井さんは友人と一緒に乗り込んだ。初めて揺られる汽車に心を弾ませ、会話にも花が咲いたのを覚えている。ガタン、ゴトン。北へ北へと広島から離れていくのを感じ、寂しさが染みてきた。「母さんともう会えないのかな」

夜に泣き出す子

「庄原市の歴史」と市社会科同好会がまとめた「学童集団疎開の記録」によると、旧庄原市域には広島市の段原、青崎、大河、大手町、同師範学校の5国民学校から初等科3~6年生計1287人が疎開した。そのうち同師範学校の3、6年生計150人は敷信村の寺院が受け持った。

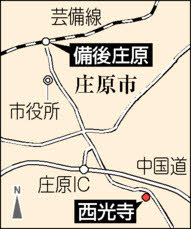

大井さんは、敷信の真言宗御室派西光寺(現庄原市新庄町)の本堂で児童43人と集団生活を始めた。夜になると、低学年の子たちが泣き出す。つられそうになるが、「弱音は吐いちゃいけん」と涙をこらえた。

寺でお手玉を作って遊んでいる時、布の中に食べ物の大豆が入っていたのは驚きだった。「食糧不足だった広島ではありえない。庄原はとても豊かなところなんだ」と子ども心に思った。

どんぐり煎餅も楽しみだった。寺近くでどんぐりを集めて帰ると、代わりにどんぐりの粉で作った薄い塩味の煎餅がもらえた。「みんなで探し回ってね。寺の人には本当によくしてもらった」と戦中の日常を振り返る。

被爆死の知らせ

原爆投下から1週間がたった頃、父が寺にやってきた。迎えに来てくれたのかと思ったが、四つ上の兄が被爆死したとの知らせだった。「優しい兄だったのでショックだった」。だが、家族全員の安否が分からない子もいて、父母が健在であることに感謝した。

8月15日の終戦を告げる玉音放送は本堂で聞いた。「家に帰れる」とうれしそうな子ども、涙を流す大人。対照的な表情を今も覚えている。

9月上旬、児童全員で汽車に乗り、親が待つ広島駅へ向かった。

あれから80年近くたつ今、利用者が少ないとして存廃の岐路に立つ芸備線。「戦争と切り離せない歴史も忘れず、継承していってほしい」。大井さんはそう願う。(菊池諒)

(2024年8月15日朝刊掲載)