ヒロシマの空白 中国新聞とプレスコード 第3部 他紙の原爆記事 <下> 全国紙・通信社

24年9月7日

米ソ対立の深まり反映

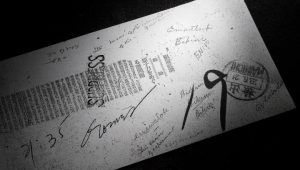

連合国軍総司令部(GHQ)による膨大な検閲資料が残るプランゲ文庫。その「未整理」資料1万5千件余りについて、長崎で発行されたブロック紙、地方紙の原爆関連記事の検閲状況を見てきた。全国紙や通信社はどうだったのか。

プレスコード(報道準則)違反で公表禁止とされた記事は5社計10本、原稿の一部削除とされた記事は8社計11本を確認できた。

それらの中心は1947~48年ごろのもの。米ソ対立が深まりつつある時期である。国際情勢を反映し、米国の原爆実験や原爆兵器の配備、ソ連の原爆開発の動向、原子力の国際管理などを扱った記事に「違反」が多かった。

毎日新聞では、事前検閲のため48年5月21日に提出した社説「原子力をめぐる諸問題」が公表禁止となっていた。

「管理」が焦点に

米国が開発した原爆という新兵器をどう「管理」していくかは、第2次世界大戦後の国際社会の大きな焦点だった。米国は46年6月、国連原子力委員会に「バルーク案」と呼ばれる提案を出す。国際原子力開発委員会の創設や、原子力の平和利用を保障した上での原子力兵器の廃棄などを打ち出した。

ソ連はこの案に反対する。米国による核技術の独占を恐れたからだ。毎日の社説は「原子力の無統制競争の始まることを予想される」(原文ママ)と指摘。核軍拡競争の時代到来を予見した内容だった。

同様に米ソ対立を取り上げた時事通信の記事(48年6月7日事前提出)も公表禁止とされた。

ノーベル物理学賞を受賞したアインシュタインは47年の第2回国連総会に公開状を送り、超国家的な「世界政府」をつくるよう提唱。しかし、ソ連の科学者4人が連名で反論を発表した。時事の記事は、この経緯を解説したものだった。

いずれも公表禁止の理由を示す文書は残っていない。冷戦時代に突入する中、ソ連側の言い分を報道させないとの意図があったのか。

この他、米国の地中海艦隊が原子装備機を携行していると英紙が報じたというAP通信の記事(共同通信、読売新聞が48年1月12日に事前提出)▽太平洋マーシャル諸島エニウェトク環礁で米国が予定した6回目の原爆実験に関する共同通信の記事(同3月27日事前提出)―なども公表禁止とされていた。

一部削除の処分となった記事からもGHQの意図が透けて見える。

「威力何倍にも」

例えば、米原子力委員会がエニウェトク環礁での新原爆実験を予告したとのサン写真新聞の記事(47年12月9日事前提出)。「新原爆の威力は広島に投下された原爆の何倍にもなる」との部分を消すよう指示されていた。

同委員会の科学計画の概要に関する共同通信の記事(48年2月3日事前提出)では、予算規模や生物医学部の設立についての記述が削除対象となっていた。

原爆関連はもちろん、さまざまな米側の動向や情報がソ連側に伝わらぬように―。日本国内の報道などを厳しく監視したGHQの検閲。東西冷戦の激化の道程も「未整理」資料に刻まれていた。 (この連載は客員編集委員・籔井和夫が担当しました)

(2024年9月7日朝刊掲載)