岸田首相の3年 <2> 核なき世界

24年9月11日

ライフワーク 自ら主導

抑止力依存 矛盾も露呈

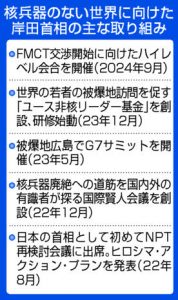

岸田文雄首相は2022年8月、日本の首相として初めて核拡散防止条約(NPT)再検討会議に出席した。国連本部での演説で、ライフワークとする「核兵器のない世界」の実現に向けた行動計画「ヒロシマ・アクション・プラン」を打ち出した。核戦力の透明性向上や被爆地訪問の促進などの5本柱は、核軍縮の取り組みの指針となった。

政権を支えた元幹部も高揚感を持って打ち明ける。「首相の参加なんて考えられなかった。もうそんなトップは出ない」

首相は再検討会議前、「役人だけでなく、いろんな考えを聞きたい」との思いから専門家との勉強会を重ねた。複数の外交筋によると、普段は温厚だが核軍縮に関しては「もっとやることがあるだろう。なぜできないのか」と、声を荒らげることもあったという。

退任間際にもかかわらず今月下旬には渡米する。兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)実現に向けたハイレベル会合を主催する。

23年5月には被爆地で初となる広島市での先進7カ国首脳会議(G7サミット)を議長として主導した。各国首脳を平和記念公園で出迎え、原爆資料館では被爆者との面会もかなえた。原爆慰霊碑前での記者会見では「核兵器を使わない。脅さない。この根源的な命題を今こそ問わねばならない」と力を込めた。

だが同時に、サミットは米国の「核の傘」の下にある現状も浮き彫りにした。サミット初の核軍縮文書「広島ビジョン」は核抑止を肯定。被爆者からはサミットは「大変な失敗だった」との声も上がった。

実は「核の傘」を重視する捉え方は、20年出版の自著に「国民の平和と安全な暮らしを守る意味で決して無駄ではない」と明記していた。核抑止に関する「日米拡大抑止協議」を実務者レベルから格上げする構想も盛り込んでいて、今年7月には閣僚会合として実現した。

核兵器の廃絶を訴えながら、米国の核抑止への依存は強める―。首相による3年の核軍縮政策は結果として、日本外交がはらむ矛盾を露呈した。日本被団協の田中熙巳(てるみ)代表委員(92)は「現状を変えようとしなかった。もったいない3年だった」と悔やむ。(宮野史康)

(2024年9月11日朝刊掲載)