被爆作家の直筆資料 「力」再評価 広島で原爆文学の今考えるシンポ

24年9月11日

散逸を危惧 文学館の建設求める

「原爆文学の今を考える」と題したシンポジウムが広島市中区で開かれ、国内外の作家や研究者が熱い議論を交わした。終戦から79年を経て被爆者が減少する中、峠三吉や原民喜、大田洋子たち被爆作家の直筆資料が持つ「力」を再評価。後世へ伝えるために、広島市に文学館建設を求める声が相次いだ。(桑島美帆)

シンポジウムは「広島文学資料保全の会」(土屋時子代表)のサントリー地域文化賞受賞を記念し、同会を中心とする市民団体が主催した。ノンフィクション作家の梯(かけはし)久美子さん(62)、江刺昭子さん(82)、堀川惠子さん(54)と、四国五郎の研究などで知られる米国オーバリン大教授のアン・シェリフさん(69)が登壇した。

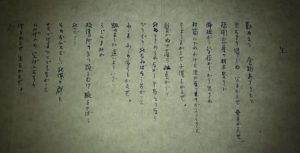

「手帳に書き連ねた文字から、活字を読むのとは違う印象を受けた」と語ったのは、6年前に民喜の伝記を出版した梯さん。広島市立中央図書館(中区)が所蔵する遺書や、原爆資料館(同)に寄託された「原爆被災時の手帳」など、民喜の直筆資料に接してきた。

特に手帳は、幟町(現中区)の生家で被爆した民喜が、翌日から避難先の広島東照宮(現東区)で記録を開始。凄絶(せいぜつ)な光景や自らの感情を12ページにわたってつづり、代表作「夏の花」(1949年)の下敷きとなった。「俳句や詩のような文章。民喜が培った言葉に対する感受性や能力などが、あの小さな手帳に全部入っている」と評価した。

地元テレビ局の記者だった堀川さんは、連合国軍総司令部(GHQ)による報道統制下で、「ヒロシマの文学者たちが『空白の10年』を埋めた」と発言。峠が51年に発表した「ちちをかえせ」で始まる原爆詩集の「序」と、その草稿に記されていた「勤めえと 食物あさりえと 出たきり帰らぬ 父をかえせ 母をかえせ」という写実的な表現を比較し、「峠が身を切るように推敲(すいこう)を重ね、私たちの頭と胸に届く言葉になったことが分かる」と述べた。

学生時代に晩年の大田と暮らし、71年に評伝を出版した江刺さん。大田が被爆直後に書いた「屍(しかばね)の街」の直筆原稿をスクリーンに投影し「貴重なドキュメントであり、さらなる検証が必要だ。GHQのプレスコードに基づいて、作家や出版社がどう自主規制していたのか解明できる」と指摘。ジェンダーの視点からは「峠や民喜に比べ大田の作品は忘れられている。戦争や原爆、権力に対し怒りをあらわにしたため文壇から忌避された」との見方も示した。

現在、広島市内に文学館はなく、被爆作家が残した貴重な資料の散逸が危惧されている。シェリフさんは「データで原稿を見ることもできるが、実物の資料からは詩人や作家の熱意を感じる。本来であれば行政が資料を収集すべきだ」と問題提起した。

議論に先立ち、土屋代表が、文学館建設を求める運動の経緯のほか、福島県の郡山市文学資料館など、ほかの自治体の取り組みを説明。梯さんは「原爆資料館にある遺品と同様、ヒロシマの文学資料は後世に歴史を伝える役割を持っている。広島に文学館ができれば、世界中から学者や学生が集まる研究拠点になる」と建設推進を訴えた。

(2024年9月11日朝刊掲載)