ヒロシマの継承 映画に役割 広島市立中央図書館で企画展

24年9月13日

原爆をテーマとする映画の歴史をたどる企画展「ヒロシマと映画」が広島市立中央図書館(中区)で開催中だ。主に1950~70年代に広島で撮影された作品を紹介。ヒロシマの継承に果たす映画の役割にスポットライトを当てている。(桑島美帆)

原爆孤児や後障害に苦しむ人々の姿を描いた新藤兼人監督「原爆の子」(1952年)、約8万8千人の市民がエキストラで出演し、原爆投下直後の惨劇を再現した関川秀雄監督「ひろしま」(53年)、日仏合作の「ヒロシマ・モナムール」(59年)など5作品を中心に、ポスターや写真、台本など計181点を展示する。

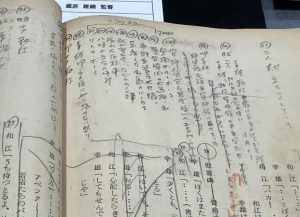

吉永小百合と渡哲也が主演した「愛と死の記録」(66年)については、昨年、遺族から寄贈を受けた蔵原惟繕(これよし)監督ゆかりの資料を初公開。書き込みの残る台本や、18歳の時に賀茂郡郷原村(現呉市)の海軍砲術学校から見たきのこ雲を回想して描いたスケッチなどが並ぶ。吉永が広島への思いをつづった直筆色紙も展示している。

企画した土井しのぶ主事は「どの映画も、原爆の恐ろしさだけでなく、被爆者の悩みやトラウマ(心的外傷)をさまざまな手法で伝えている」と説明。被爆者から直接体験を聞く機会が減る中、「映画を通し被爆体験と向き合ってほしい」と話す。

23日まで。無料。サテライト展示「新藤兼人 原爆を撮り続ける」も開催している。

企画展に協力した、広島フィルム・コミッション(中区)の西崎智子さんに話を聞いた。

◇

広島フィルム・コミッションが設立された22年前、過去に広島で撮影された映画を調べた。「原爆の子」や「ひろしま」をはじめ、原爆がテーマ。地方都市なのに、たくさん映画が撮られていることに驚いた。

映画なのでフィクションだが、建設中の原爆資料館やバラック、山陽線を走る蒸気機関車(SL)など、復興初期の広島の街を撮影しており、一級のドキュメンタリー映像でもあると思う。

特に1959年公開の「ヒロシマ・モナムール」は、当時の広島の街の資料そのもの。2022年に米アカデミー賞国際長編映画賞を取った「ドライブ・マイ・カー」(濱口竜介監督)は同作へのオマージュでもある。

広島で映画制作に携わった監督や俳優の多くが、その後も広島に思いを寄せ続けている。吉永小百合さんは原爆詩の朗読などを続け、アニメ映画「この世界の片隅に」の片渕須直監督も毎年、広島国際映画祭に参加している。

最近、ハリウッド映画「オッペンハイマー」が話題になったが、既に広島には原爆をテーマにした映画がたくさんある。まず「原爆の子」や「ひろしま」を見てほしい。時間や場所を超え、いつの時代も色あせることなく、たくさんのことを伝えてくれるだろう。

(2024年9月13日朝刊掲載)

原爆孤児や後障害に苦しむ人々の姿を描いた新藤兼人監督「原爆の子」(1952年)、約8万8千人の市民がエキストラで出演し、原爆投下直後の惨劇を再現した関川秀雄監督「ひろしま」(53年)、日仏合作の「ヒロシマ・モナムール」(59年)など5作品を中心に、ポスターや写真、台本など計181点を展示する。

吉永小百合と渡哲也が主演した「愛と死の記録」(66年)については、昨年、遺族から寄贈を受けた蔵原惟繕(これよし)監督ゆかりの資料を初公開。書き込みの残る台本や、18歳の時に賀茂郡郷原村(現呉市)の海軍砲術学校から見たきのこ雲を回想して描いたスケッチなどが並ぶ。吉永が広島への思いをつづった直筆色紙も展示している。

企画した土井しのぶ主事は「どの映画も、原爆の恐ろしさだけでなく、被爆者の悩みやトラウマ(心的外傷)をさまざまな手法で伝えている」と説明。被爆者から直接体験を聞く機会が減る中、「映画を通し被爆体験と向き合ってほしい」と話す。

23日まで。無料。サテライト展示「新藤兼人 原爆を撮り続ける」も開催している。

復興初期の街を撮影 資料にも

企画展に協力した、広島フィルム・コミッション(中区)の西崎智子さんに話を聞いた。

◇

広島フィルム・コミッションが設立された22年前、過去に広島で撮影された映画を調べた。「原爆の子」や「ひろしま」をはじめ、原爆がテーマ。地方都市なのに、たくさん映画が撮られていることに驚いた。

映画なのでフィクションだが、建設中の原爆資料館やバラック、山陽線を走る蒸気機関車(SL)など、復興初期の広島の街を撮影しており、一級のドキュメンタリー映像でもあると思う。

特に1959年公開の「ヒロシマ・モナムール」は、当時の広島の街の資料そのもの。2022年に米アカデミー賞国際長編映画賞を取った「ドライブ・マイ・カー」(濱口竜介監督)は同作へのオマージュでもある。

広島で映画制作に携わった監督や俳優の多くが、その後も広島に思いを寄せ続けている。吉永小百合さんは原爆詩の朗読などを続け、アニメ映画「この世界の片隅に」の片渕須直監督も毎年、広島国際映画祭に参加している。

最近、ハリウッド映画「オッペンハイマー」が話題になったが、既に広島には原爆をテーマにした映画がたくさんある。まず「原爆の子」や「ひろしま」を見てほしい。時間や場所を超え、いつの時代も色あせることなく、たくさんのことを伝えてくれるだろう。

(2024年9月13日朝刊掲載)