『生きて』 ポプラ名誉会長 目黒俊治さん(1943年~) <12> 複合店

24年9月21日

客の「ウォンツ」を追求

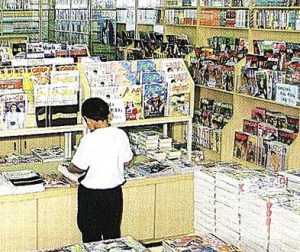

≪1980年代を中心に、店に広い書籍コーナーを設けた≫

他のコンビニは週刊誌ばかりであまり本を置いてなかったから、本の販売は他店と差をつける一環にしていたね。真面目な本ばかりじゃなかったけど、よく売れた。本屋をやりたくってね。よく本を読んでいたし、やっぱり文学部出身としては憧れがあった。

≪店内でレンタルビデオのサービスも展開した≫

本だけじゃ面白くないのでビデオもやった。新しい商売だったし需要があるはずだと。貸すのはみやすい(たやすい)が、どう返させるかが大変でね。だから会員制にして管理した。

お客が必要とするものを、いかに予測してそろえるか。お客の「ウォンツ(欲求)」を意識していた。8割方は過去のデータに基づき発注すれば済むんだけど、ウォンツの考え方がないとお客は満足せんよね。一生懸命データを基に発注しても、それだけでは他と同じ店になる。どこまでウォンツを追求できるかによってナショナルチェーンとの違いが出てくる。

コンビニオーナーからもらうロイヤルティー(経営指導料)も、わが社の制度はよそと違っていた。大手コンビニは、粗利益の4割くらいを本部が受け取る粗利配分制度。ロイヤルティーを結構高く設定する半面、誰でもできるように、仕入れとかあれもこれも本部で管理する。

わが社は売上高の3%をもらう「売上ロイヤルティー制度」。運営は店の責任でやってくださいという考え方。もちろん本部が商品は供給するけど、オーナーの工夫次第で売り上げが増え、収入も上がる。酒屋の商売人を相手にしてコンビニの形をつくっていこうとしたからね。そうでないとオーナーが集まらんかった。昔は伝票があればオーナーが自分で仕入れてもいいことにしていた。金魚を売る店もあったな。独自の制度を強みに、山陰などの地方にも店を出していった。

(2024年9月21日朝刊掲載)