[ヒロシマドキュメント 1945年] 10月上旬 黒い雨 痕跡あちこちに

24年10月3日

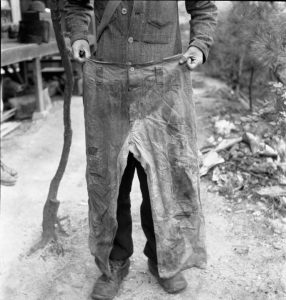

1945年10月上旬。理化学研究所(理研)の宮崎友喜雄さんたちが広島市西部で、原爆投下直後に降った「黒い雨」の痕跡を調べていた。「原子爆弾災害調査研究特別委員会」の活動。爆心地から約3・5キロ離れた己斐町(現西区)では雨で黒く汚れたズボンを写真に収めた。

原爆で巻き上げられた放射性物質を含むちりやすすが、空気中の水分と混じった黒い雨。8月6日午前9時~午後3時ごろを中心に降ったとされ、「広島原爆戦災誌」(71年刊)によると、西部(己斐・高須方面)と北部(可部方面)では土砂降りの豪雨となった。

森重昭さん(87)=西区=は、己斐国民学校(現己斐小)3年時に爆心地から約2・5キロの己斐町で被爆。町を流れる八幡川の橋上で閃光(せんこう)を浴び、川の中に吹き飛ばされた。じきに黒い雨が降りしきり、川の水かさが増した。「黒い雨がたたきつけるように降って痛かった。着ていた国民服は真っ黒になり、汚いと思って脱ぎ捨てた」

9月初めには理研の山崎文男さんたちが古江地区(現西区)の雨どいの土砂から強い放射線を確認した。ただ、黒い雨による被害の広がりは分かっていない。広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たちは8~12月に聞き取り調査をし、降雨域をまとめたが、加わった同僚の北勲さんは後に「暫定的なもの」「独り歩きをした」と語っている。

国は「宇田雨域」を基に爆心地から北西方面の長さ約19キロ、幅約11キロの楕円(だえん)形の範囲を「大雨地域」とし、76年に援護対象区域に指定。区域外で雨に遭った被害者たちが集団訴訟で勝訴し、2022年の救済拡大につなげたが、なお認められない住民たちが訴訟を続けている。(山下美波)

(2024年10月3日朝刊掲載)

原爆で巻き上げられた放射性物質を含むちりやすすが、空気中の水分と混じった黒い雨。8月6日午前9時~午後3時ごろを中心に降ったとされ、「広島原爆戦災誌」(71年刊)によると、西部(己斐・高須方面)と北部(可部方面)では土砂降りの豪雨となった。

森重昭さん(87)=西区=は、己斐国民学校(現己斐小)3年時に爆心地から約2・5キロの己斐町で被爆。町を流れる八幡川の橋上で閃光(せんこう)を浴び、川の中に吹き飛ばされた。じきに黒い雨が降りしきり、川の水かさが増した。「黒い雨がたたきつけるように降って痛かった。着ていた国民服は真っ黒になり、汚いと思って脱ぎ捨てた」

9月初めには理研の山崎文男さんたちが古江地区(現西区)の雨どいの土砂から強い放射線を確認した。ただ、黒い雨による被害の広がりは分かっていない。広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たちは8~12月に聞き取り調査をし、降雨域をまとめたが、加わった同僚の北勲さんは後に「暫定的なもの」「独り歩きをした」と語っている。

国は「宇田雨域」を基に爆心地から北西方面の長さ約19キロ、幅約11キロの楕円(だえん)形の範囲を「大雨地域」とし、76年に援護対象区域に指定。区域外で雨に遭った被害者たちが集団訴訟で勝訴し、2022年の救済拡大につなげたが、なお認められない住民たちが訴訟を続けている。(山下美波)

(2024年10月3日朝刊掲載)