[ヒロシマドキュメント 1945年] 10月4~6日 死の寸前 年末まで治療

24年10月6日

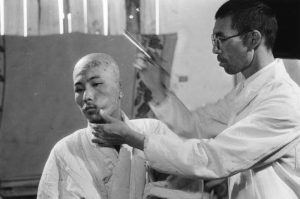

1945年10月4~6日。広島赤十字病院(現広島市中区)にカメラが入った。学術調査に伴い原爆被災記録映画を撮る、日本映画社の医学班や写真担当の菊池俊吉さん(90年に74歳で死去)たちの一行だ。

「回診しつつ患者の病状を説明するところを映画に撮影されたのであった」。当時外科医長の服部達太郎さん(93年に89歳で死去)は、69年の著書「原爆 ある被爆医師の証言」に記す。被爆後は欠勤が続き、4日に復帰したばかりだった。

8月6日に自転車で出勤中、爆心地から約2・8キロで爆風に飛ばされた。古田町(現西区)の自宅に戻り、大けがの知人たちを妻と共に手当てしたが、自らも手をやけどしていた。激しいだるさも重なり、仕事を休まざるを得なかった。

病院では外科医6人中2人が被爆死し、病欠者がほかにも1人いた。気にかけた服部さんは約2カ月ぶりに出勤を再開。ただ、完治しておらず、回診の撮影の最中にせきの発作に見舞われ、途中で切り上げて帰宅した。

そうしながら撮られた写真に共に収まった入院患者は、当時21歳の迫越英一さん(85年に60歳で死去)。けがも放射線障害も重く、写した菊池さんが残したメモには「奇跡的生還」とある。

基町(現中区)の陸軍病院の衛生兵で、爆心地から約1キロで被爆した。頭に鉄片が刺さり、大やけどした左右の耳はほとんど形を失った。市中心部の実家は焼け、母は被爆死。実家跡近くで飢えをしのいでいたが、8月21日に看護師に担架で運ばれた。

脱毛や発熱、皮下出血斑にも襲われ「死の寸前のままで二、三カ月はかかったように思う」(本人の手記)。年末まで治療を受けた。

一方、服部さんが出勤を再開したのも12月初めだった。せきの原因を「放射能性のある塵埃(じんあい)」を吸ったためと推察した。(編集委員・水川恭輔)

(2024年10月6日朝刊掲載)

「回診しつつ患者の病状を説明するところを映画に撮影されたのであった」。当時外科医長の服部達太郎さん(93年に89歳で死去)は、69年の著書「原爆 ある被爆医師の証言」に記す。被爆後は欠勤が続き、4日に復帰したばかりだった。

8月6日に自転車で出勤中、爆心地から約2・8キロで爆風に飛ばされた。古田町(現西区)の自宅に戻り、大けがの知人たちを妻と共に手当てしたが、自らも手をやけどしていた。激しいだるさも重なり、仕事を休まざるを得なかった。

病院では外科医6人中2人が被爆死し、病欠者がほかにも1人いた。気にかけた服部さんは約2カ月ぶりに出勤を再開。ただ、完治しておらず、回診の撮影の最中にせきの発作に見舞われ、途中で切り上げて帰宅した。

そうしながら撮られた写真に共に収まった入院患者は、当時21歳の迫越英一さん(85年に60歳で死去)。けがも放射線障害も重く、写した菊池さんが残したメモには「奇跡的生還」とある。

基町(現中区)の陸軍病院の衛生兵で、爆心地から約1キロで被爆した。頭に鉄片が刺さり、大やけどした左右の耳はほとんど形を失った。市中心部の実家は焼け、母は被爆死。実家跡近くで飢えをしのいでいたが、8月21日に看護師に担架で運ばれた。

脱毛や発熱、皮下出血斑にも襲われ「死の寸前のままで二、三カ月はかかったように思う」(本人の手記)。年末まで治療を受けた。

一方、服部さんが出勤を再開したのも12月初めだった。せきの原因を「放射能性のある塵埃(じんあい)」を吸ったためと推察した。(編集委員・水川恭輔)

(2024年10月6日朝刊掲載)