声 セミパラチンスクからヒロシマへ <中> 新たなNGO

24年10月8日

被害者救済 新法制定訴え

SNS拡散 署名5万筆

周辺の大地から、風が砂を巻き上げてくるのだろう。市街地は、どこかほこりっぽい。人口約32万人が暮らすカザフスタン北東のセメイ市(旧セミパラチンスク市)。西へ約150キロの草原地帯に旧セミパラチンスク核実験場がある。

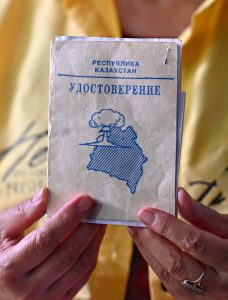

非政府組織(NGO)「Poligon(ポリゴン)21」の事務所を訪ねた。ロシア語で演習場を意味するポリゴンは核実験場の通称だ。代表のマイラ・アベノバさん(70)が分厚いファイルを何冊も取り出した。「これは、助けを求める被害者たちの思いです」。核実験の被害者を援助する新法の制定をカザフ政府に求める5万筆の署名がとじられていた。

456回もの核実験が行われたポリゴン。閉鎖宣言翌年の1992年、同国で「核被害者の社会的保護法」が成立した。被害者に補償金や年金が給付されるようになったが、「援助は後退した」と彼女は言う。

アベノバさんは、核実験の影響を受けたベスカラガイ地区の出身。17歳の時、母=当時(59)=を亡くした。食道がんだった。母のように愛情を注いでくれた姉が支えとなった。アベノバさんは数学の教師になり、カメラマンの男性と結婚した。

幸せな暮らしが暗転したのは10年前。姉が乳がんで他界した。その2年後、夫が胃がんで死去。間もなく兄も気管腫瘍で亡くなった。

歌が大好きで社交的だったアベノバさん。身近な人との相次ぐ別れに打ちのめされ、人とのつながりを絶つようになった。

5年前、転機が訪れる。最後の核実験から30年の節目を記念する事業に自転車競技大会が企画されていると知った。衝撃を受けた。「今も苦しんでいる人がいるのに自転車大会って…」。ポリゴンと愛する人たちの死が自身の中で一気につながった。被害者の救済に立ち上がった。

補償は半額以下

活動を始めると、不十分な保護法の実態が見えてきた。例えば補償金は算定基準の変更で以前の半額以下に。市外へ転居した人からは「支援を受けられなくなった」との相談が相次いだ。

「故郷が持続的に発展し、被曝(ひばく)者が豊かな生活を送れるような法律を」。彼女の呼びかけは交流サイト(SNS)で拡散され、2022年8月のNGO設立につながった。メンバー25人が運営するチャットグループに数万人が参加している。

カザフ政府は、25年3月に開催される核兵器禁止条約の第3回締約国会議で議長国を務める。条約の具体策として核被害者らを援助する「国際信託基金」の設立を目指すが、アベノバさんはくぎを刺す。「まずは自国の被害者を救ってほしい」

行動へ支え合う

彼女の訴えに日本の現状を思い起こした。原爆に遭いながら被爆者と認められていない被害者がいる。広島原爆の投下後に降った「黒い雨」を浴びた人、長崎原爆の「被爆体験者」の人たち。老いを深める中で救済を待っている。また日本政府は、同条約に背を向け続けている。

そう説明すると、アベノバさんはうなずいた。「だから支え合って行動するんです。共通の歴史を持つ私たちがさらにつながれば、きっと翼を得られるでしょう」

(2024年10月8日朝刊掲載)