[ヒロシマドキュメント 1945年] 10月8~11日 治療撮影「遅いですよ」

24年10月10日

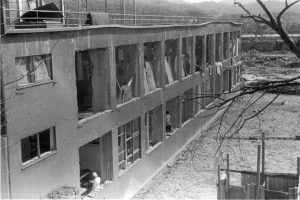

1945年10月8~11日。日本映画社(日映)の医学班と写真担当の菊池俊吉さんは、爆心地から約1・4キロの広島逓信病院(現広島市中区)で撮影に臨んだ。窓ガラスが吹き飛んだ鉄筋の病棟で、医師たちが治療に当たっていた。

日映の撮影担当の山中真男さん(78年に76歳で死去)は、4日に蜂谷道彦院長たちと面会。学術的な原爆記録映画を目指していたが、「遅いですよ」と言われたと、この日の撮影日誌に書いている。

病院は被爆から約1カ月で数千人を治療し、蜂谷院長は症状の変化をつぶさに見てきた。当初はやけどや外傷が重い人が次々と死亡。8月20日ごろから内出血の斑点や白血球の減少といった造血機能の障害が現れた人が相次ぎ亡くなった。

それが9月半ばになると「予断を許さぬ重症患者はいなくなった」(著書「ヒロシマ日記」の9月15日の記述)。斑点が消えた患者も確認した。後の研究も踏まえた現在、血液障害に伴う死亡が顕著な急性放射線障害の「第2期」はおおむね9月末までとされる。

蜂谷院長たちは「今収容してゐる患者は帰るに家なく、亦(また)は孤児になった子供等で、寒くなるのに家具はなく、栄養はとれず、ヒンミンクツですよ」(山中さんの10月4日の日誌)と話した。また、死亡のピークは過ぎても放射線の影響は残り、けがややけどを負った人の傷痕は深かった。

日映と菊池さんは、左目を失った当時48歳の松下ひささん(82年に85歳で死去)の治療を撮影した。爆心地から約1・1キロの幟町(現中区)の自宅で割れたガラス片が左目に刺さった。9月に眼球を取り除く手術を受けたが、「経過良好ナラズ」(菊池さんが残したメモ)。原爆で娘2人を失ってもいた。(編集委員・水川恭輔)

(2024年10月10日朝刊掲載)

日映の撮影担当の山中真男さん(78年に76歳で死去)は、4日に蜂谷道彦院長たちと面会。学術的な原爆記録映画を目指していたが、「遅いですよ」と言われたと、この日の撮影日誌に書いている。

病院は被爆から約1カ月で数千人を治療し、蜂谷院長は症状の変化をつぶさに見てきた。当初はやけどや外傷が重い人が次々と死亡。8月20日ごろから内出血の斑点や白血球の減少といった造血機能の障害が現れた人が相次ぎ亡くなった。

それが9月半ばになると「予断を許さぬ重症患者はいなくなった」(著書「ヒロシマ日記」の9月15日の記述)。斑点が消えた患者も確認した。後の研究も踏まえた現在、血液障害に伴う死亡が顕著な急性放射線障害の「第2期」はおおむね9月末までとされる。

蜂谷院長たちは「今収容してゐる患者は帰るに家なく、亦(また)は孤児になった子供等で、寒くなるのに家具はなく、栄養はとれず、ヒンミンクツですよ」(山中さんの10月4日の日誌)と話した。また、死亡のピークは過ぎても放射線の影響は残り、けがややけどを負った人の傷痕は深かった。

日映と菊池さんは、左目を失った当時48歳の松下ひささん(82年に85歳で死去)の治療を撮影した。爆心地から約1・1キロの幟町(現中区)の自宅で割れたガラス片が左目に刺さった。9月に眼球を取り除く手術を受けたが、「経過良好ナラズ」(菊池さんが残したメモ)。原爆で娘2人を失ってもいた。(編集委員・水川恭輔)

(2024年10月10日朝刊掲載)