[ヒロシマドキュメント 1945年] 10月11~12日 大芝に「救護病院」開設

24年10月12日

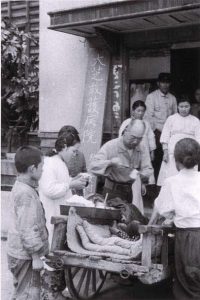

1945年10月11~12日。大芝国民学校(現広島市西区の大芝小)に「大芝救護病院」が開設されていた。玄関前に立てかけた木の看板では「外来受付 自八時 至十四時」と案内。負傷者を受け入れた。

同校は被爆直後から救護所になっていたが、5日に戦時災害保護法に基づく2カ月間の救護期間が終わると、広島県が日本医療団病院の一つに位置付けた。医療団は各地で公的病院設置を進めるため42年にできた特殊法人。広島県衛生課が医療団県支部を担い、救護病院を経営した。

「病院」とは言いながら、木造2階建て校舎3棟のうち2棟は原爆の爆風で全壊。残った1棟も2階の壁が崩れていた。

「校庭の東西にあった相撲用の土俵上に20、30の遺体を積み重ね、油をかけて焼いていた」。当時6年生の清原良夫さん(90)=安芸区=は被爆直後の惨状を証言する。

体が弱かったため6年生も対象になった集団疎開に参加せず、8月6日も登校した。校庭のヤナギの下で熱線を浴び、腕がやけどで赤黒くただれた。家族と近くの公園で一夜を明かした後に学校へ戻ると、兵士が校庭で遺体を火葬していた。

一時は数百人が収容され、10月上旬になっても教室には入院患者たちがいた。救護病院の院長は近くの三篠町(現西区)の医師、長崎五郎さんが務めた。自らも被爆しながら、同校の前には爆心地近くの本川国民学校(現中区の本川小)などで救護に当たった。

日本映画社の映画製作で写真を担当した菊池俊吉さんは、両脚にやけどを負った少年が大八車で玄関に運ばれる様子や工作室での診療風景を撮影した。大芝小の50年記念誌によると、学校は10月に青空教室で授業を再開した。(山下美波)

(2024年10月12日朝刊掲載)

同校は被爆直後から救護所になっていたが、5日に戦時災害保護法に基づく2カ月間の救護期間が終わると、広島県が日本医療団病院の一つに位置付けた。医療団は各地で公的病院設置を進めるため42年にできた特殊法人。広島県衛生課が医療団県支部を担い、救護病院を経営した。

「病院」とは言いながら、木造2階建て校舎3棟のうち2棟は原爆の爆風で全壊。残った1棟も2階の壁が崩れていた。

「校庭の東西にあった相撲用の土俵上に20、30の遺体を積み重ね、油をかけて焼いていた」。当時6年生の清原良夫さん(90)=安芸区=は被爆直後の惨状を証言する。

体が弱かったため6年生も対象になった集団疎開に参加せず、8月6日も登校した。校庭のヤナギの下で熱線を浴び、腕がやけどで赤黒くただれた。家族と近くの公園で一夜を明かした後に学校へ戻ると、兵士が校庭で遺体を火葬していた。

一時は数百人が収容され、10月上旬になっても教室には入院患者たちがいた。救護病院の院長は近くの三篠町(現西区)の医師、長崎五郎さんが務めた。自らも被爆しながら、同校の前には爆心地近くの本川国民学校(現中区の本川小)などで救護に当たった。

日本映画社の映画製作で写真を担当した菊池俊吉さんは、両脚にやけどを負った少年が大八車で玄関に運ばれる様子や工作室での診療風景を撮影した。大芝小の50年記念誌によると、学校は10月に青空教室で授業を再開した。(山下美波)

(2024年10月12日朝刊掲載)