核廃絶実現へ「追い風」 市民団体 思い新た

24年10月12日

核兵器廃絶や平和を願う取り組みへの熱量がさらに増した。日本被団協がノーベル平和賞に決まった11日、関係する市民団体のメンバーや証言活動を続ける被爆者からも喜びの声が上がった。「追い風になる」などと活動継続への思いも強めた。

被爆者と共に活動を続けてきたNPO法人ANT―Hiroshima(広島市中区)の渡部朋子理事長(70)は「長年にわたる地道な非暴力運動が認められたことをうれしく思う。陰には亡き被爆者たちの血のにじむような叫びと努力がある。心に刻まなくては」と語った。

核兵器廃絶に向けて取り組む一般社団法人かたわら(横浜市)の高橋悠太代表理事(24)=福山市出身=は日本被団協の代表委員や広島県被団協理事長を務め、2021年10月に亡くなった坪井直さんが思い浮かんだという。「坪井さんが頑張ってきたからこその決定。私たちが受け継いでいく、頑張っていくと伝えたい」と話した。

ウクライナなどで緊迫した状況が続く。修学旅行生や外国人旅行者向けに平和記念公園(広島市中区)の案内を続けるNPO法人「ピース・カルチャー・ビレッジ」(西区)メンバーの楢崎桃花さん(23)=安芸区=は「世界中の一人一人があらためて核の問題と向き合い、平和を自分ごととして考えるきっかけになれば」。6歳で被爆し、国内外で証言を続ける田中稔子さん(85)=東区=は「核兵器が使われたらどうなるかこれからも伝え続けなくては」と決意を新たにした。

国会議員に核兵器禁止条約への考えを問うている市民グループ「核政策を知りたい広島若者有権者の会」(カクワカ広島)共同代表の田中美穂さん(30)は「締約国会議にオブザーバー参加もせず、被爆者よりも米国を向く日本政府の姿勢の愚かさを突き付けている」とし、「被爆者が訴え続けている条約参加への理解を国会議員に促す契機になる」と声を強めた。

核の悲劇 さらに世界へ 広島市民や観光客 期待や喜び

日本被団協がノーベル平和賞に決まった11日、広島市民や平和記念公園(中区)を訪れた観光客にも喜びが広がった。

被爆2世の自営業佐藤真理子さん(67)=中区=はネットニュースで知り「亡くなる1カ月前まで体験を話さなかった母、そして祖父が頭に浮かんだ。本当にうれしい」。中区の会社員藤村和弘さん(52)は「被爆者が減り核兵器廃絶を願う声が届きにくくなっている。受賞を機に被爆の悲惨さがさらに世界に伝わってほしい」と願った。

海外からの観光客も歓迎した。英国から訪れたジョナ・ドリースさん(22)は「ウクライナやガザなど国際情勢は悪化している。受賞は核兵器は悲劇しか生まないと気づくきっかけになると思う」と受け止めた。

平和活動に取り組む市民も思いを新たにした。修学旅行生たちを案内する市観光ボランティアガイド協会の柴田武志会長(77)は「被爆地を訪れた人々に事実を伝える役目をより一層、果たしていきたい」。市の被爆体験伝承者の甲斐晶子さん(68)=東区=は「核兵器廃絶を訴えながら亡くなった被爆者が知ったらどれほど喜ぶか。日本が核兵器禁止条約の批准に向けて動くきっかけになってほしい」と期待した。

元広島市長の平岡敬さん(96)の話 被爆体験に立脚した活動が認められた。戦争が絶えず、世界は危機にあるだけに意義深い。

世界は「核抑止」が必要だとする考えが幅を利かせている。それに対して日本被団協は、核兵器使用がもたらす「人間的悲惨」を愚直に訴え、核兵器廃絶を願う被爆者の声を届けてきた。今回の授与決定も「だから核兵器は使われてはならない」と世界に想起させてきたことが大きく評価されたのだろう。

被爆者運動は、あまたの死者の無念を背負ってきた活動に他ならない。被爆者が高齢化している今、訴えをどう途切れさせず、今後も伝え続けるのか。責任は一層重くなっている。日本被団協と被爆者だけでなく、それに続く世代も向き合うべき問いである。

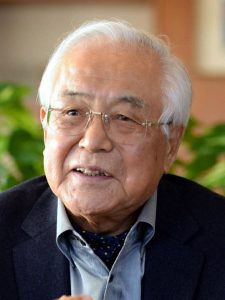

ノーベル平和賞の受賞が決まった日本被団協の田中熙巳(てるみ)代表委員(92)=写真=は11日夜、埼玉県新座市の自宅前で報道陣に喜びを語った。「核兵器は一発でも持ってはいけない。そのことを世界に知ってもらうきっかけになる」と力を込めた。

1985年に事務局長に。いったん退くも96年の定年退職後、各国で被爆証言を重ねるなど被団協の運動をけん引してきた。ともに活動し、すでにこの世を去った歴代の代表委員の名前を挙げ「やってきたことが実を結んだよ、と伝えたい」と笑顔を見せた。

ロシアによる「核の脅し」など核兵器を巡る情勢は厳しい。「唯一の戦争被爆国が核兵器をなくす先頭に立てないのでは国際的に軽んじられる」。鋭いまなざしで日本政府による核兵器廃絶への一層の努力を求めた。

(2024年10月12日朝刊掲載)

被爆者と共に活動を続けてきたNPO法人ANT―Hiroshima(広島市中区)の渡部朋子理事長(70)は「長年にわたる地道な非暴力運動が認められたことをうれしく思う。陰には亡き被爆者たちの血のにじむような叫びと努力がある。心に刻まなくては」と語った。

核兵器廃絶に向けて取り組む一般社団法人かたわら(横浜市)の高橋悠太代表理事(24)=福山市出身=は日本被団協の代表委員や広島県被団協理事長を務め、2021年10月に亡くなった坪井直さんが思い浮かんだという。「坪井さんが頑張ってきたからこその決定。私たちが受け継いでいく、頑張っていくと伝えたい」と話した。

ウクライナなどで緊迫した状況が続く。修学旅行生や外国人旅行者向けに平和記念公園(広島市中区)の案内を続けるNPO法人「ピース・カルチャー・ビレッジ」(西区)メンバーの楢崎桃花さん(23)=安芸区=は「世界中の一人一人があらためて核の問題と向き合い、平和を自分ごととして考えるきっかけになれば」。6歳で被爆し、国内外で証言を続ける田中稔子さん(85)=東区=は「核兵器が使われたらどうなるかこれからも伝え続けなくては」と決意を新たにした。

国会議員に核兵器禁止条約への考えを問うている市民グループ「核政策を知りたい広島若者有権者の会」(カクワカ広島)共同代表の田中美穂さん(30)は「締約国会議にオブザーバー参加もせず、被爆者よりも米国を向く日本政府の姿勢の愚かさを突き付けている」とし、「被爆者が訴え続けている条約参加への理解を国会議員に促す契機になる」と声を強めた。

核の悲劇 さらに世界へ 広島市民や観光客 期待や喜び

日本被団協がノーベル平和賞に決まった11日、広島市民や平和記念公園(中区)を訪れた観光客にも喜びが広がった。

被爆2世の自営業佐藤真理子さん(67)=中区=はネットニュースで知り「亡くなる1カ月前まで体験を話さなかった母、そして祖父が頭に浮かんだ。本当にうれしい」。中区の会社員藤村和弘さん(52)は「被爆者が減り核兵器廃絶を願う声が届きにくくなっている。受賞を機に被爆の悲惨さがさらに世界に伝わってほしい」と願った。

海外からの観光客も歓迎した。英国から訪れたジョナ・ドリースさん(22)は「ウクライナやガザなど国際情勢は悪化している。受賞は核兵器は悲劇しか生まないと気づくきっかけになると思う」と受け止めた。

平和活動に取り組む市民も思いを新たにした。修学旅行生たちを案内する市観光ボランティアガイド協会の柴田武志会長(77)は「被爆地を訪れた人々に事実を伝える役目をより一層、果たしていきたい」。市の被爆体験伝承者の甲斐晶子さん(68)=東区=は「核兵器廃絶を訴えながら亡くなった被爆者が知ったらどれほど喜ぶか。日本が核兵器禁止条約の批准に向けて動くきっかけになってほしい」と期待した。

「人間的悲惨」の訴えに評価

元広島市長の平岡敬さん(96)の話 被爆体験に立脚した活動が認められた。戦争が絶えず、世界は危機にあるだけに意義深い。

世界は「核抑止」が必要だとする考えが幅を利かせている。それに対して日本被団協は、核兵器使用がもたらす「人間的悲惨」を愚直に訴え、核兵器廃絶を願う被爆者の声を届けてきた。今回の授与決定も「だから核兵器は使われてはならない」と世界に想起させてきたことが大きく評価されたのだろう。

被爆者運動は、あまたの死者の無念を背負ってきた活動に他ならない。被爆者が高齢化している今、訴えをどう途切れさせず、今後も伝え続けるのか。責任は一層重くなっている。日本被団協と被爆者だけでなく、それに続く世代も向き合うべき問いである。

核持ってはいけない 田中代表委員

ノーベル平和賞の受賞が決まった日本被団協の田中熙巳(てるみ)代表委員(92)=写真=は11日夜、埼玉県新座市の自宅前で報道陣に喜びを語った。「核兵器は一発でも持ってはいけない。そのことを世界に知ってもらうきっかけになる」と力を込めた。

1985年に事務局長に。いったん退くも96年の定年退職後、各国で被爆証言を重ねるなど被団協の運動をけん引してきた。ともに活動し、すでにこの世を去った歴代の代表委員の名前を挙げ「やってきたことが実を結んだよ、と伝えたい」と笑顔を見せた。

ロシアによる「核の脅し」など核兵器を巡る情勢は厳しい。「唯一の戦争被爆国が核兵器をなくす先頭に立てないのでは国際的に軽んじられる」。鋭いまなざしで日本政府による核兵器廃絶への一層の努力を求めた。

(2024年10月12日朝刊掲載)