高まる核脅威に危機感 なぜ今、被団協に平和賞 減る被爆者 記憶の風化懸念

24年10月13日

なぜ今、日本被団協にノーベル平和賞が授与されるのか―。ノーベル賞委員会の授賞理由を読み解くと、「高まる核脅威への強い危機感」と、高齢の被爆者たちの証言がいずれ聞けなくなる「風化への切迫感」が色濃く見える。核兵器廃絶へ、次世代の若者たちの行動を後押しする狙いもありそうだ。(編集委員・東海右佐衛門直柄)

核のタブー

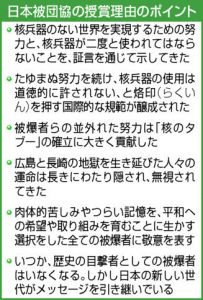

「核兵器使用は道徳的に許されないと烙印(らくいん)を押す力強い国際的な規範」。ノーベル賞委員会のフリードネス委員長は授賞理由で、これを「核のタブー」と呼び、確立に向けた日本被団協と被爆者の「並外れた努力」をたたえた。

その上で、「タブー」が圧力にさらされていると憂慮する。背景に、世界で高まる核使用のリスクがある。2022年2月にウクライナに侵攻したロシアのプーチン大統領は、核使用を示唆する発言を繰り返す。先月には核兵器使用のハードルを引き下げる指針改定案を公表した。

中東も危険水域にある。23年10月にイスラエル軍とイスラム組織ハマスとの間で始まった戦闘は、レバノンやイランを巻き込み悪化の一途をたどる。イスラエルはイランの核施設を標的にしているともされる。

スウェーデンのストックホルム国際平和研究所によると、24年1月時点の世界の核弾頭数は推定約1万2千発。米ロが各5千発超で突出しているが、500発の中国も30年ごろには千発に増えるとの見方がある。

「核兵器保有国は兵器の近代化と改良を進めている。新たな国々が、核兵器を手に入れようと準備を進めているように見える」

授賞理由では、核拡散への懸念だけでなく、核軍縮に逆行する保有国の批判にも踏み込んだ。核兵器を「世界がかつて経験した最も破壊的な兵器」「文明を破壊する」と断じ、被団協に平和賞を贈ることで、核の脅しや核抑止論に向かう国際社会に強い警告を発した形だ。

継承の課題

「いつか、歴史の目撃者としての被爆者はいなくなる」。ノーベル賞委員会は被団協の苦難の歴史と功績を評価し、次世代への継承を促した。

被爆者の平均年齢は85歳を超す。被団協の地方組織の解散も相次ぎ、運動を次代にどうつなぐかは喫緊の課題だ。

その中で「記憶を守る強い文化と継続的な関与により、日本の新たな世代は被爆者の経験とメッセージを引き継いでいる」とし、「核のタブー」維持に貢献していると励ました。フリードネス委員長は「今回の授与が、被団協の活動が次世代に受け継がれるための刺激となってほしい」と述べた。

広島市立大広島平和研究所(安佐南区)の大芝亮所長は「『受賞は良かった』で終わるのではなく、被爆地はなぜ今受賞に至ったのか世界の危機に思いをはせ、次の時代の運動の形を描き直すきっかけにしなければいけない」と指摘。伝承者の育成や被爆者の証言映像のアーカイブ化の促進、国際社会への発信力強化などを挙げ「今から広島・長崎の責務はますます重くなる」と強調する。

--------------------

今年のノーベル平和賞に決まった日本被団協が東京都内で開いた記者会見での主な発言は次の通り。

【受賞決定の思い】

田中重光代表委員 最高の日。今回も諦めかけたところに「日本被団協」の文字が目に入り、やったやったと叫んだ。先輩たちに感謝している。

箕牧(みまき)智之代表委員 森滝市郎さんをはじめ、坪井(直)さんまで大先輩が築き上げた核なき世界を諦めることなく、声を上げたことがノーベル平和賞につながったんじゃないか。

【授賞理由への受け止め】

田中熙巳代表委員 素晴らしい判断。感動した。核兵器が本当に使われるかもしれない中、若い人に伝えることを被団協がやってきたと評価してもらった。

【石破茂首相への訴え】

田中熙巳代表委員 非核三原則(の議論)を政治のトップが必要と言っていること自体が怒り心頭。考え方が間違っていると説得したい。

【今後の活動】

浜住治郎事務局次長 先細りと言われるのは嫌。被爆2世と支援者が組織をつくったり、他団体と連携したりしている。核兵器の廃絶と、国による原爆被害の償いが被団協の目的。かなうまでは、旗を降ろさない。

(2024年10月13日朝刊掲載)

核のタブー

「核兵器使用は道徳的に許されないと烙印(らくいん)を押す力強い国際的な規範」。ノーベル賞委員会のフリードネス委員長は授賞理由で、これを「核のタブー」と呼び、確立に向けた日本被団協と被爆者の「並外れた努力」をたたえた。

その上で、「タブー」が圧力にさらされていると憂慮する。背景に、世界で高まる核使用のリスクがある。2022年2月にウクライナに侵攻したロシアのプーチン大統領は、核使用を示唆する発言を繰り返す。先月には核兵器使用のハードルを引き下げる指針改定案を公表した。

中東も危険水域にある。23年10月にイスラエル軍とイスラム組織ハマスとの間で始まった戦闘は、レバノンやイランを巻き込み悪化の一途をたどる。イスラエルはイランの核施設を標的にしているともされる。

スウェーデンのストックホルム国際平和研究所によると、24年1月時点の世界の核弾頭数は推定約1万2千発。米ロが各5千発超で突出しているが、500発の中国も30年ごろには千発に増えるとの見方がある。

「核兵器保有国は兵器の近代化と改良を進めている。新たな国々が、核兵器を手に入れようと準備を進めているように見える」

授賞理由では、核拡散への懸念だけでなく、核軍縮に逆行する保有国の批判にも踏み込んだ。核兵器を「世界がかつて経験した最も破壊的な兵器」「文明を破壊する」と断じ、被団協に平和賞を贈ることで、核の脅しや核抑止論に向かう国際社会に強い警告を発した形だ。

継承の課題

「いつか、歴史の目撃者としての被爆者はいなくなる」。ノーベル賞委員会は被団協の苦難の歴史と功績を評価し、次世代への継承を促した。

被爆者の平均年齢は85歳を超す。被団協の地方組織の解散も相次ぎ、運動を次代にどうつなぐかは喫緊の課題だ。

その中で「記憶を守る強い文化と継続的な関与により、日本の新たな世代は被爆者の経験とメッセージを引き継いでいる」とし、「核のタブー」維持に貢献していると励ました。フリードネス委員長は「今回の授与が、被団協の活動が次世代に受け継がれるための刺激となってほしい」と述べた。

広島市立大広島平和研究所(安佐南区)の大芝亮所長は「『受賞は良かった』で終わるのではなく、被爆地はなぜ今受賞に至ったのか世界の危機に思いをはせ、次の時代の運動の形を描き直すきっかけにしなければいけない」と指摘。伝承者の育成や被爆者の証言映像のアーカイブ化の促進、国際社会への発信力強化などを挙げ「今から広島・長崎の責務はますます重くなる」と強調する。

--------------------

被団協会見 主なやりとり

今年のノーベル平和賞に決まった日本被団協が東京都内で開いた記者会見での主な発言は次の通り。

【受賞決定の思い】

田中重光代表委員 最高の日。今回も諦めかけたところに「日本被団協」の文字が目に入り、やったやったと叫んだ。先輩たちに感謝している。

箕牧(みまき)智之代表委員 森滝市郎さんをはじめ、坪井(直)さんまで大先輩が築き上げた核なき世界を諦めることなく、声を上げたことがノーベル平和賞につながったんじゃないか。

【授賞理由への受け止め】

田中熙巳代表委員 素晴らしい判断。感動した。核兵器が本当に使われるかもしれない中、若い人に伝えることを被団協がやってきたと評価してもらった。

【石破茂首相への訴え】

田中熙巳代表委員 非核三原則(の議論)を政治のトップが必要と言っていること自体が怒り心頭。考え方が間違っていると説得したい。

【今後の活動】

浜住治郎事務局次長 先細りと言われるのは嫌。被爆2世と支援者が組織をつくったり、他団体と連携したりしている。核兵器の廃絶と、国による原爆被害の償いが被団協の目的。かなうまでは、旗を降ろさない。

(2024年10月13日朝刊掲載)