グローバル・ヒバクシャ 考える 来月30日 研究者・映画監督・市民ら国際シンポ

24年10月21日

被爆地から核被害とらえ直す

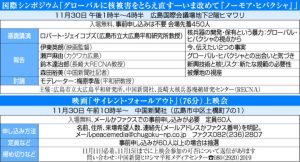

広島市立大広島平和研究所(平和研)と中国新聞社、長崎大核兵器廃絶研究センター(RECNA)は11月30日、国際シンポジウム「グローバルに核被害をとらえ直す―いま改めて『ノーモア・ヒバクシャ』」を広島市中区の広島国際会議場で開く。今年は、太平洋マーシャル諸島での米国の水爆実験によりマグロ漁船「第五福竜丸」などが被曝(ひばく)してから70年。被爆地から世界の核被害と向き合う意義を研究者、ドキュメンタリー映画監督、市民と記者が議論する。(金崎由美)

日本被団協へのノーベル平和賞授与が発表された今月11日、被爆者が国内外での体験証言を通じて核兵器の使用を食い止める「核のタブー」の確立に貢献したことが授賞の理由とされた。ただ、世界で2千回以上の核実験により、広島と長崎だけでない「グローバル・ヒバクシャ」を生んでいることも事実である。

平和研のロバート・ジェイコブズ教授は基調講演で、「核のタブー」に注目するほど見えにくくなりがちな問いを投げかける。「おびただしい市民が放射性降下物を体に取り込み、内部被曝を強いられている。核兵器は使われており、熱線と爆風はなくても『限定核戦争』が続いているに等しい」。核実験地は往々にして、都市から離れた植民地や先住民居留地。核兵器の開発と保有が、差別と格差の構造に支えられているとも強調する。

伊東英朗監督の最新作は、約千回の核爆発実験が行われた米西部ネバダ州の周辺で「風下住民」が立ち上がり、被害実態を自分たちの力で突き止めようと苦闘する姿を追ったドキュメンタリー映画「サイレント・フォールアウト」。撮影時のエピソードや米国での上映会で得た反応を踏まえ、報告する。

今年は米国の原爆開発を主導したオッペンハイマーの伝記映画が日本でも公開され、話題となった。映画は大量破壊兵器の開発にまい進する科学者への倫理的な問いをにじませる一方、開発や使用により被害を強いられた側の存在は描写せず、批判もあった。

市民グループ「核政策を知りたい広島有権者若者の会(カクワカ広島)」の瀬戸麻由氏は、マーシャル諸島の現地住民と交流し、核被害者の肉声に耳を傾けている。核兵器廃絶を目指す科学者組織「パグウォッシュ会議」評議員でもあるRECNAの鈴木達治郎氏は、人工知能(AI)など新たな技術の台頭と核使用リスクの関係を考察。中国新聞社の森田裕美記者もマーシャル諸島をはじめ韓国やブラジル、米国に住む核被害者の実態を伝えてきた。それぞれの実践を踏まえ、報告者として登壇する。

平和研の梅原季哉教授をモデレーターに、パネルディスカッションもある。午後1時半~4時半、広島国際会議場地下2階ヒマワリ。同時通訳、手話通訳付き。入場無料。事前申し込み不要。平和研☎082(830)1811。

(2024年10月21日朝刊掲載)