広島と映画 <4> 広島市映像文化ライブラリー映像文化専門官 佐藤武さん 「広島・長崎における原子爆弾の影響」(1946年制作)

24年10月19日

被爆地を記録 米が接収

米国により原子爆弾が投下された広島と長崎で、1945年9月から46年1月にかけて科学調査的な観点から記録した「広島・長崎における原子爆弾の影響」は、戦後の最初期に日本人スタッフによって撮影された長編ドキュメンタリーとして日本映画史上まれな作品である。

戦時下の統合でニュースや記録映画を担っていた日本映画社(日映)は、被爆地の惨状を記録しようと原子物理学の仁科芳雄博士に協力を求めた。まもなく文部省の学術研究会議に原子爆弾災害調査研究特別委員会が設置され、調査団が編成された。撮影隊が同行することになり、生物、物理、土木建築、医学、ニュース及び遊撃の5撮影班を編成。広島で本格的な撮影が始まった。

長崎で撮影中の10月、連合国軍総司令部(GHQ)から撮影中止を命じられる。米国は撮影済みのフィルムを欲しがった。日映は作品を完成させる必要があると主張し、米国戦略爆撃調査団の委嘱というかたちで撮影が再開された。GHQの指導下、46年4月に完成した35ミリフィルム「EFFECTS OF THE ATOMIC BOMB ON HIROSHIMA AND NAGASAKI」には、日本人による英語ナレーションが吹き込まれた。映画は日米とも限られた関係者向けに試写されただけだった。

撮影素材は米国側に接収され、長年「幻のフィルム」となっていた。67年、日本政府に返還されたのは16ミリフィルム版。当初は人権への配慮という理由で被爆者の表情が分かる場面をカットして公開され、その後の「10フィート運動」などを経てノーカット版公開が実現した。

本作の未編集フィルムの映像は、亀井文夫監督のドキュメンタリー「生きていてよかった」(1956年)やアラン・レネ監督「二十四時間の情事(ヒロシマ・モナムール)」(59年)に引用されている。GHQは完成版だけでなく未編集のネガや断片まで全ての素材を持ち帰ろうとした。しかし、日本側の関係者は現像所への発注伝票を故意に二重に出して、無音ラッシュ・プリントの予備を作成。ひそかに国内で保存していたのだ。

広島市映像文化ライブラリーは82年の開館以来、日本映画の名作や広島ゆかりの映画人の作品、被爆を題材にした劇映画の収集を進めてきた。2000年代からドキュメンタリーに幅を広げ、現在の国立映画アーカイブと日映の後継となる日映映像との3者共同プロジェクトとして、米国立公文書館が所蔵する本作の35ミリフィルムから複製して09年に所蔵することができた。オリジナル版のナレーションや音楽を残すために初めて日本語字幕を作り、DVDのリリースにもつながった。

今後も原爆に関する作品を収集、保存、公開し、平和を発信する広島のアーカイブとしての使命を担っていきたい。

さとう・たけし

1959年、北海道生まれ。90年から広島市映像文化ライブラリー勤務。上映や収集に尽力し、新藤兼人、部谷京子をはじめ広島ゆかりの映画人の企画を多数手がける。92年、「忠次旅日記」のフィルム発見にも携わった。

はと

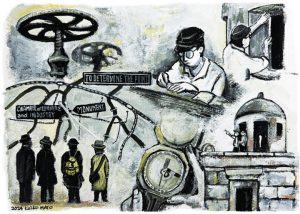

1981年、大竹市生まれ。本名秦景子。絵画、グラフィックデザイン、こま撮りアニメーション、舞台美術など幅広い造形芸術を手がける。

作品データ

日本/164分(広島編81分、長崎編83分)/日本映画社

【プロデューサー】加納竜一【生物班演出】奥山大六郎【物理班演出】相原秀二【土木建築班演出】伊東寿恵男【医学班演出補助】吉田庄太郎【ニュース及び遊撃班演出】小畑長蔵【スチール担当】菊池俊吉、林重男

(2024年10月19日朝刊掲載)