[ヒロシマドキュメント 1945年] 11月5日 新聞の自力発行を再開

24年11月5日

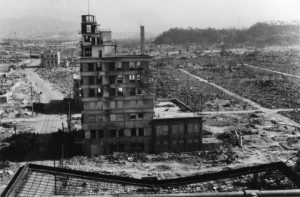

1945年11月5日。中国新聞社は約1カ月半ぶりに新聞を自力発行した。原爆投下で広島市上流川町(現中区)の本社の設備を焼き尽くされた。広島県温品村(現東区)で疎開していた輪転機1台を動かし、9月3日付紙面から印刷を再開したが、枕崎台風による水害で18日付を最後に再び停止。11月5日付は、廃虚に立つ本社で刷った。

当時26歳で後に社長となる山本朗さん(98年に78歳で死去)は復員後、父実一社長の下で総務局長として本社復帰を担った。生前の回想録で「4日の夜」からの印刷の様子を振り返っている。

「やっと明け方近く白み始めたころ、(輪転機の)快調なリズム音が聞こえ始めた。私は傍らに立ちつくして、そのゴウゴウという音を聞きながら、死んだ誰彼の顔を思い出して涙を流した」(以下、回想録を基にした本紙連載を収めた2012年刊「信頼」)

社員の約3分の1に当たる114人が被爆死した。水害後に本社復帰を決めたが、爆心地から約900メートルで内部が全焼した社屋は「床上に何センチもの灰が積もっていた」。

残留放射線の調査が急務と考え、専門家の都築正男・東京帝国大(現東京大)教授に意見を求め、広島文理科大(現広島大)に検査を依頼。大丈夫とされた。「全社員の生命の綱」の輪転機は分解して温品村から馬車で本社に運び、東洋工業(現マツダ)の技術陣が泊まり込んで組み立てた。

被爆3カ月を前にした11月5日付紙面は「郷土の復興いつの日」と見出しを掲げた。住宅や電灯、交通機関などの状況をまとめ、訴えている。「市民の希求して止まないのは巧緻精妙、雄大深遠なる復興の構想ではなくて寒さに対する家であり、衣であり、飢に対する食物の補給にほかならないのである」

社屋は、雨風をしのぐため、吹き飛んだ窓を板塀で覆った。家を失った社員の仮住まいにもなった。(山本真帆)

(2024年11月5日朝刊掲載)

当時26歳で後に社長となる山本朗さん(98年に78歳で死去)は復員後、父実一社長の下で総務局長として本社復帰を担った。生前の回想録で「4日の夜」からの印刷の様子を振り返っている。

「やっと明け方近く白み始めたころ、(輪転機の)快調なリズム音が聞こえ始めた。私は傍らに立ちつくして、そのゴウゴウという音を聞きながら、死んだ誰彼の顔を思い出して涙を流した」(以下、回想録を基にした本紙連載を収めた2012年刊「信頼」)

社員の約3分の1に当たる114人が被爆死した。水害後に本社復帰を決めたが、爆心地から約900メートルで内部が全焼した社屋は「床上に何センチもの灰が積もっていた」。

残留放射線の調査が急務と考え、専門家の都築正男・東京帝国大(現東京大)教授に意見を求め、広島文理科大(現広島大)に検査を依頼。大丈夫とされた。「全社員の生命の綱」の輪転機は分解して温品村から馬車で本社に運び、東洋工業(現マツダ)の技術陣が泊まり込んで組み立てた。

被爆3カ月を前にした11月5日付紙面は「郷土の復興いつの日」と見出しを掲げた。住宅や電灯、交通機関などの状況をまとめ、訴えている。「市民の希求して止まないのは巧緻精妙、雄大深遠なる復興の構想ではなくて寒さに対する家であり、衣であり、飢に対する食物の補給にほかならないのである」

社屋は、雨風をしのぐため、吹き飛んだ窓を板塀で覆った。家を失った社員の仮住まいにもなった。(山本真帆)

(2024年11月5日朝刊掲載)