[ヒロシマドキュメント 1945年] 11月ごろ ラジオ放送 郊外で継続

24年11月16日

1945年11月ごろ。広島中央放送局(現NHK広島放送局)は、爆心地から北東約1キロの広島市上流川町(現中区)にあった局舎の機能が止まったままだった。鉄筋2階建てで、原爆で全焼。被爆翌日から祇園町(現安佐南区)にある原放送所の予備スタジオでラジオ放送を続けていた。

前身の日本放送協会中国支部広島放送局が28年7月、全国6番目に開局。広島県内の受信加入者数は44年に約20万件を数え、全国の中継放送やローカル番組を流していた。戦争末期は、空襲警報放送がローカルの大部分を占めた。

8月6日午前8時10分過ぎ、警報発令の連絡を受けたアナウンサーが「中国軍管区情報、敵大型機3機西条上空を―」と読む直前か直後に、爆風が建物を襲った。職員260人中34人が6日のうちに亡くなった。

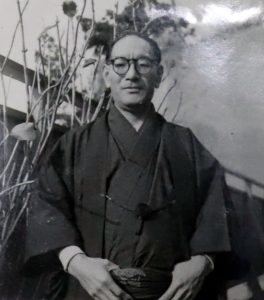

局舎の階段で被爆した技術部の森川寛さん(74年に63歳で死去)は、事前に集合場所に指定されていた原放送所に向かった。日記「兎糞(とふん)録」の当日分には、局間の放送打ち合わせ線などを使い「幸ひ岡山より応答あり 早速大体の様子を連絡して大阪より短波放送を依頼して各局に各種指令を出すと共に救援を乞ふ」と書き残す。

夕方までに原放送所に職員十数人が集まり、7日午前9時から広島局単独での放送を再開。知事の告諭を流した。日記には放送機器の移動や回線の復旧など復興に向けた動きも記している。8月29日、「今夕より本回線で放送及打合をなす 久(し)振りきれいな声の放送が聞(こ)える事となった」。

長男高明さん(85)=西区=は「技術屋魂、放送人としての信念があったのでしょう」と思いを巡らす。終戦直後、食糧難から農業へ職を変えるか悩んでいた森川さんは山口放送局長などを歴任し、定年まで勤めた。

広島局の焼け跡では校舎を失った幟町国民学校(現幟町小)が10月5日から授業を開始。11月7日付の中国新聞は児童80人ほどが通う様子を紹介している。(山下美波)

(2024年11月16日朝刊掲載)

前身の日本放送協会中国支部広島放送局が28年7月、全国6番目に開局。広島県内の受信加入者数は44年に約20万件を数え、全国の中継放送やローカル番組を流していた。戦争末期は、空襲警報放送がローカルの大部分を占めた。

8月6日午前8時10分過ぎ、警報発令の連絡を受けたアナウンサーが「中国軍管区情報、敵大型機3機西条上空を―」と読む直前か直後に、爆風が建物を襲った。職員260人中34人が6日のうちに亡くなった。

局舎の階段で被爆した技術部の森川寛さん(74年に63歳で死去)は、事前に集合場所に指定されていた原放送所に向かった。日記「兎糞(とふん)録」の当日分には、局間の放送打ち合わせ線などを使い「幸ひ岡山より応答あり 早速大体の様子を連絡して大阪より短波放送を依頼して各局に各種指令を出すと共に救援を乞ふ」と書き残す。

夕方までに原放送所に職員十数人が集まり、7日午前9時から広島局単独での放送を再開。知事の告諭を流した。日記には放送機器の移動や回線の復旧など復興に向けた動きも記している。8月29日、「今夕より本回線で放送及打合をなす 久(し)振りきれいな声の放送が聞(こ)える事となった」。

長男高明さん(85)=西区=は「技術屋魂、放送人としての信念があったのでしょう」と思いを巡らす。終戦直後、食糧難から農業へ職を変えるか悩んでいた森川さんは山口放送局長などを歴任し、定年まで勤めた。

広島局の焼け跡では校舎を失った幟町国民学校(現幟町小)が10月5日から授業を開始。11月7日付の中国新聞は児童80人ほどが通う様子を紹介している。(山下美波)

(2024年11月16日朝刊掲載)