「歎異抄」に心動かされ 作家高橋源一郎さん 独自の文体で現代語訳 高橋さんに聞く 歎異抄の魅力とは

24年12月2日

「正しさ」超えて 信頼・憧れを表現

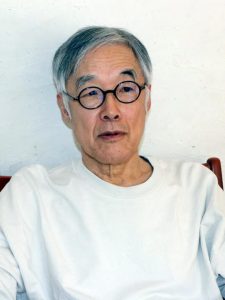

尾道市出身の作家高橋源一郎さん(73)が、浄土真宗の教えを収めた「歎異抄(たんにしょう)」を独自の文体で現代語訳した近著で話題を呼んだ。「無宗教」を自認する高橋さんに、宗祖親鸞(しんらん)への親しみと畏敬の念を持たせるに至ったその魅力とは―。平和の尊さを伝える営みへの思いまで、幅広く語ってもらった。(山田祐)

年齢を重ねるにつれて身近な人の死を経験する機会が増える中、高橋さんはこの10年ほど、親鸞の著した文書や教えについて書かれた本を読んできたという。とりわけ心を動かされたのが、弟子の唯円が書いたとされる歎異抄だった。

自ら原文の現代語訳をした高橋さん。刊行した「一億三千万人のための『歎異抄』」(朝日新聞出版)で、特に大切に受け止めている序盤の一節を、片仮名を多用する独自の文体でこんなふうに訳している。

「ネンブツ(念仏)をとなえて、ほんとうにゴクラクジョウド(極楽浄土)に行けるのか(中略)わたしにはわかりません」「結果としてホウネン(法然)さまにまんまとだまされ、ネンブツをとなえながらジゴク(地獄)に落ちたってかまわないのです」

宗教者としての親鸞の言葉でありながら、その属性を否定するかのように受け取れる言葉。唯一残るのは、師匠である法然への信頼だ。

信仰とは、哲学的なものを受け入れなければ成り立たないものなのではない。誰かを信じるのと同じ構造で良い―。高橋さんが親鸞に共感し、敬意を寄せることになった教えが、ここに詰まっているのだという。

「一億三千万人―」に載せたエッセーに、高橋さんはこうつづった。「(唯円の心を)貫いた刃のようなことばは、それから700年たっても古びずに、生きている」

≪「前衛的な作風」と評され数々の物語を世に送り出す高橋さん。歎異抄が伝える「人としてのあり方」を示すような親鸞の言葉は、物語を紡ぐ営みと共通すると考えている≫

物を書く上で私は「人間とは何か」という問いを基軸に据えます。それは答えのない問いです。人間の全てが分かっているのなら皆が救済され、争い事など起こらないはずですから。

それでも問い続けていると見えてくるものもあります。人間の全ては分からないけれど、「こういう側面がある」ということは分かります。私は執筆を通し、側面を少しずつ集める作業を進めているんです。

歎異抄の中で大好きなのが、「浄土があるかどうか、分からないよね」という内容の親鸞と唯円の会話です。彼らは宗教的なアプローチから死について、そして浄土があるかどうかについてを模索しているわけです。

死は恐ろしいけれど、誰も逃れることはできない。人生とは五里霧中です。でも「側面」を集めて知ることによってきちんと生きていけるようにしたい。そういう作業を文学も宗教もやっているのでしょう。

親鸞は「ただ法然を信頼する」と言います。「正しい」とか「正しくない」ではない。それ以上のことは人間にはできない、ということですよね。宗教者として立派な態度だと思います。

≪半世紀近くにわたる創作で、パロディー的な作品でも話題を集めてきた高橋さん。歎異抄の現代語訳でも「演出」として、原文から大きく設定を変えた部分がある。唯円を「14歳の少年」として描いているのだ≫

歎異抄は実際には唯円が高齢になってから執筆したものです。でも親鸞との関係性の中で、私にとっての唯円は「憧れる少年」だったんです。

だから一人称は「ぼく」でなくてはいけなかった。親鸞自身も、実際に唯円と対面していた時より若い人物設定になっています。親鸞を心から敬愛した唯円。憧れの師を仰ぎ見る姿を表現するための大切な「演出」です。

親鸞と唯円の名前を片仮名表記にしたのもそうです。他に片仮名で記した人を私は知りません。

「親鸞」と漢字で書くと、みんなが既に持っているイメージがあると思うんです。若い頃の私自身もそうでしたが、さっと読み飛ばしてしまうんですね。

日常に流されているのが私たちです。足を止めてもらう手段の一つが片仮名でした。「意図は何だろう」と考えてもらえば成功なんです。

≪高橋さんの母は戦前、学徒動員されて広島市内に暮らしていた。1945年8月初めは偶然、尾道市の実家に帰省していた≫

母は5日間くらい尾道に滞在し、8月6日に広島に戻る予定でした。列車の切符を求めて駅に行きましたが、列の2人前で売り切れました。次の列車を待てども来ない。そして広島に新型爆弾が落ちたと知ったそうです。「あと2枚切符があったらお前は生まれていない」と言われました。

平和の尊さや核兵器の恐ろしさ。年月が重なるにつれ、なかなか響かなくなっているように思います。ある意味では当然のことです。自分と直接関係のないことですからね。今の世代には今の時間があって、聞かないという権利はあるんです。

でもそれじゃまずいんですよね。ヒントになるのが歎異抄だと思っているんです。「親鸞の言葉」というイメージが強い本ですが、実際には唯円の体験がつづられています。

「他者」である唯円の体験を「俺には関係ない」と言えるはずです。でも唯円の思いは時代を超えて現代に伝わり、今も多くの人の心を打っているわけです。素晴らしい先生に巡り合えた唯円をうらやましく思う。

つまり、何かを語って誰かに聞いてもらうためには、そういう構造が必要になってくるということです。

戦争体験を直接語れる人も少なくなっていきます。一方的な発信になってしまえば「すごいですね、僕らそういう経験もしなかったし、そこまで考えたことありませんでした」で終わってしまう。聞き手との間に切り結んでいく必要がある。

つまり、仲介して届ける人が唯円にならなきゃいけないんですね。心から共感し、「誰かに届けたい」と思えばきっと違ってくる。言葉で言うほど簡単ではありませんが、少なくともそういう発想は持たないといけないと思います。

(2024年12月2日朝刊掲載)