歩み 被団協ノーベル平和賞 <1> 結成 「もうだまっておれない」

24年12月1日

広島、長崎の被爆者たちの唯一の全国組織、日本被団協が10日、ノルウェー・オスロでノーベル平和賞の授賞式に臨む。被爆11年後に結成。心身や脳裏に深く刻まれた原爆の惨禍を証言し、「ふたたび被爆者をつくるな」と、国際社会へ核兵器廃絶を訴えてきた。68年の歩みをたどる。

立ち上がる被爆者

広島市南区で穏やかに暮らす阿部静子(97)は、日本被団協結成の時を語れる今や数少ない被爆者となった。「同じ傷を持つ者同士で慰め合い、力づけてもらえる場がどれだけありがたかったか」

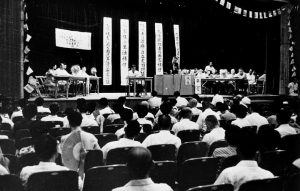

1956年8月10日、長崎市での第2回原水爆禁止世界大会2日目の夜。長崎国際文化会館での原水爆被害者全国大会で、被団協は「世界への挨拶(あいさつ)」とともに産声を上げた。

「今日までだまって、うつむいて、わかれわかれに、生き残ってきた私たちが、もうだまっておれないで、手をつないで立ち上がろう」。全国から集まった被爆者たち約800人の中に、結婚間もない18歳で原爆に顔や手を焼かれ、偏見に苦しんでいた阿部もいた。

45年8月の米軍による広島、長崎への原爆投下で心身に傷を負った被爆者たちは、経済復興を遂げる日本社会で顧みられない存在だった。初期の被爆者組織「原爆傷害者更生会」が51年に発足。今の原爆ドーム(中区)そばで土産物店を営む吉川清(86年死去)たち約30人でつくった。

参加者 悩み共有

52年ごろに吉川の店で働いていた高橋史絵(87)=西区=は「被爆を隠す人もいる中で一人ずつ仲間を増やすのは大変な努力だったろう」。参加者は悩みを共有し、生活改善も求めた。阿部も吉川たちと親交を深めた。

54年3月、米国が中部太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁でした水爆実験で日本の漁船の乗組員たちが被曝(ひばく)。東京・杉並から原水爆禁止を求める署名が広がり、55年8月、広島市での第1回原水禁世界大会につながる。

高橋の夫で後に広島の原爆資料館長となる昭博(2011年死去)たちが被爆体験を証言。「このような運命をほかにもうつくり出したくない念でいっぱいです」と語り拍手に包まれた村戸由子(22年死去)は「生きていて良かった」と漏らした。

触発された被爆者たちは各地で組織づくりを進めた。もう一つの被爆地長崎では「長崎原爆乙女の会」が55年に活動を本格化した。

メンバーの一人、渡辺千恵子(93年死去)は16歳の時に動員先の工場で被爆。建物の下敷きになり下半身不随になった。にぎやかな通りに面した自宅の奥で寝たきり。自傷行為を恐れ、家族は刃物を近くに置かなかったという。後に同居したおいの宣博(69)=長崎市=は「絶望しか感じていなかっただろう」と言う。

その様子が新聞で報じられると、同じ境遇の女性たちが訪ねてきた。56年8月9日、渡辺は地元での原水禁世界大会で登壇。母親に抱きかかえられ、「みじめなこの姿を見てください」と自らをさらけ出して原水爆禁止を訴えた。

小さな会が結集

5月に広島県被団協が、6月に長崎原爆被災者協議会ができていた。被爆者の小さな会は、広島原爆で父と妹を失った藤居平一(96年死去)たちの働きで8月10日、全国組織として結集する。

「私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」。代表委員に選ばれた森滝市郎(94年死去)が3月の広島県原爆被害者大会のために起草した宣言を微修正し、日本被団協の「世界への挨拶」として日本語と英語で読み上げた。壇上には原水爆禁止、被害者への国家補償がスローガンに掲げられていた。=敬称略 (下高充生、森田裕美)

(2024年12月1日朝刊掲載)

立ち上がる被爆者

広島市南区で穏やかに暮らす阿部静子(97)は、日本被団協結成の時を語れる今や数少ない被爆者となった。「同じ傷を持つ者同士で慰め合い、力づけてもらえる場がどれだけありがたかったか」

1956年8月10日、長崎市での第2回原水爆禁止世界大会2日目の夜。長崎国際文化会館での原水爆被害者全国大会で、被団協は「世界への挨拶(あいさつ)」とともに産声を上げた。

「今日までだまって、うつむいて、わかれわかれに、生き残ってきた私たちが、もうだまっておれないで、手をつないで立ち上がろう」。全国から集まった被爆者たち約800人の中に、結婚間もない18歳で原爆に顔や手を焼かれ、偏見に苦しんでいた阿部もいた。

45年8月の米軍による広島、長崎への原爆投下で心身に傷を負った被爆者たちは、経済復興を遂げる日本社会で顧みられない存在だった。初期の被爆者組織「原爆傷害者更生会」が51年に発足。今の原爆ドーム(中区)そばで土産物店を営む吉川清(86年死去)たち約30人でつくった。

参加者 悩み共有

52年ごろに吉川の店で働いていた高橋史絵(87)=西区=は「被爆を隠す人もいる中で一人ずつ仲間を増やすのは大変な努力だったろう」。参加者は悩みを共有し、生活改善も求めた。阿部も吉川たちと親交を深めた。

54年3月、米国が中部太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁でした水爆実験で日本の漁船の乗組員たちが被曝(ひばく)。東京・杉並から原水爆禁止を求める署名が広がり、55年8月、広島市での第1回原水禁世界大会につながる。

高橋の夫で後に広島の原爆資料館長となる昭博(2011年死去)たちが被爆体験を証言。「このような運命をほかにもうつくり出したくない念でいっぱいです」と語り拍手に包まれた村戸由子(22年死去)は「生きていて良かった」と漏らした。

触発された被爆者たちは各地で組織づくりを進めた。もう一つの被爆地長崎では「長崎原爆乙女の会」が55年に活動を本格化した。

メンバーの一人、渡辺千恵子(93年死去)は16歳の時に動員先の工場で被爆。建物の下敷きになり下半身不随になった。にぎやかな通りに面した自宅の奥で寝たきり。自傷行為を恐れ、家族は刃物を近くに置かなかったという。後に同居したおいの宣博(69)=長崎市=は「絶望しか感じていなかっただろう」と言う。

その様子が新聞で報じられると、同じ境遇の女性たちが訪ねてきた。56年8月9日、渡辺は地元での原水禁世界大会で登壇。母親に抱きかかえられ、「みじめなこの姿を見てください」と自らをさらけ出して原水爆禁止を訴えた。

小さな会が結集

5月に広島県被団協が、6月に長崎原爆被災者協議会ができていた。被爆者の小さな会は、広島原爆で父と妹を失った藤居平一(96年死去)たちの働きで8月10日、全国組織として結集する。

「私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」。代表委員に選ばれた森滝市郎(94年死去)が3月の広島県原爆被害者大会のために起草した宣言を微修正し、日本被団協の「世界への挨拶」として日本語と英語で読み上げた。壇上には原水爆禁止、被害者への国家補償がスローガンに掲げられていた。=敬称略 (下高充生、森田裕美)

(2024年12月1日朝刊掲載)