ノーベル平和賞と被団協 取材者の証言 <5> 客員編集委員 田城明

24年12月2日

ヒロシマの心 世界へ発信

バーバラさん 被爆者に寄り添う

被爆40年の1985年、企画取材で全米各地を回った折、カリフォルニア州ロングビーチ市に住む米国人平和運動家で広島市特別名誉市民のバーバラ・レイノルズさん(15~90年)を訪ねた。

小さなアパートでの愛犬「ミラクル」との暮らし。質素なたたずまいに思わず「生活は大丈夫ですか」と尋ねた。「年金のほかに、時々よその家の家事手伝いなどして収入があるから大丈夫よ」と屈託がない。

平和主義を信奉する敬虔(けいけん)なクエーカー教徒。米国に定住して間もないカンボジア難民の支援活動に取り組んでいるという。一方で米国民にヒロシマ・ナガサキの実態を語り伝える活動にも忙しい。「いろんなグループから話してほしいと依頼が来る。何を差し置いても出かけている」と声を弾ませた。

バーバラさんは常々「平和活動の原点は被爆者との出会い」だと言っていた。初めて広島を訪れたのは、戦後間もない51年。原爆傷害調査委員会(ABCC、現放射線影響研究所、広島市南区)研究員の夫に伴ってだった。時がたち、被爆者との交流が深まるにつれ、自国が投下した原爆で多くの被爆者が心や体に深い傷を抱えていることを知り胸を痛めた。

「核兵器がもたらす惨状を世界の人々は知らない。被爆者の声をもっと届けなければ」。強い使命感からバーバラさんは62年、被爆者の松原美代子さんら代表2人と、64年には長崎の被爆者や通訳も加え40人余と「広島・長崎世界平和巡礼」を実現。私財を投じて米国、旧ソ連など8カ国を75日間かけて巡った。

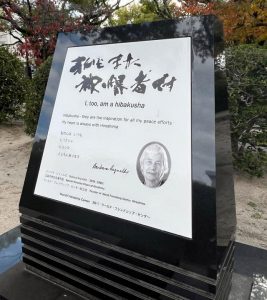

翌年、広島市内に「被爆者支援や、海外からの訪問者が容易に被爆証言を聞けるように」と市民団体「ワールド・フレンドシップ・センター(WFC)」を創設。69年に米国へ帰国後も、オハイオ州のウィルミントン大に「広島・長崎記念文庫」を設立するなど、反核・平和運動への情熱は生涯消えなかった。

私は記者になる前、WFCで日英両語の機関紙発行などのボランティア活動に携わった。事務所を兼ねた日本家屋に集う30、40代の被爆者たち。被爆者に寄り添い続けたバーバラさんから生きる勇気をもらい、証言活動に積極的に取り組むようになった被爆者が数多くいることを知った。

その一人、バーバラさんを「お母さん」のように慕った松原さんは、82年の「米国横断反核の旅」を含め、3回の平和行脚をバーバラさんと共にした。

勤務先の高校を休職し、第2回平和巡礼に参加した森下弘さん(94)。復職後は平和教育に情熱を注ぎ、86年から2代目のWFC理事長を長年務めた。自身にとってバーバラさんは「平和運動の私の道しるべだった」。WFCは今も存続し、「平和使節交換プログラム」などの活動を続けている。

阿部静子さん(97)、今は亡き岡田恵美子さん…。私の脳裏には、バーバラさんを慕った何人もの被爆者の姿が浮かぶ。岡田さんは50歳で初めて平和使節として訪米。そこでバーバラさんと出会って大きな影響を受けたことが、彼女なりの平和活動を志すきっかけとなった。2021年に84歳で亡くなる直前まで、国内外を歩き、懸命に体験を語り続けた。

日本被団協のノーベル平和賞受賞の陰には、バーバラさんのように「ヒロシマ・ナガサキの心」を深く理解し、被爆者と共に歩みながら海外に普及させた人々が世界各地にいる。そのことを忘れてはならない。

たしろ・あきら

1972年中国新聞社入社。ヒロシマ平和メディアセンター長、特別編集委員などを歴任。ボーン・上田記念国際記者賞、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞など受賞。77歳。

(2024年12月2日朝刊掲載)