歩み 被団協ノーベル平和賞 <3> 原水禁運動の分裂 同名被爆者団体が二つ

24年12月3日

要望や署名集めでは協力

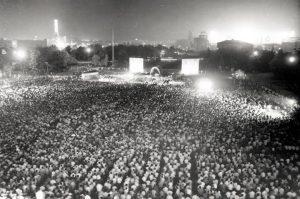

「私はいいたいことがいえない原稿を読んだ」。1963年8月5日、広島市の平和記念公園(現中区)であった第9回原水爆禁止世界大会に被爆者代表として登壇した高橋昭博(2011年死去)が著書に記す。「いかなる国の核実験にも反対」など4本柱からなるはずだった演説は、「執行部の委員」の説得で「あまりにも空虚」な内容になったという。

55年の第1回大会で高橋たち被爆者の訴えが響き、翌年に日本被団協が発足して7年。被爆者運動と両輪をなす原水禁運動は政党間の争いに揺れていた。

ソ連核実験発端

60年の日米安保条約改定を巡り、まず自民、民社党系が離れた。63年の第9回大会では、ソ連の核実験を巡り「いかなる国」の核実験にも反対する社会党系と、社会主義国は米国の核軍拡に対する防衛的立場だとして容認する共産党系の対立が極まり、分裂した。

作家の大江健三郎(23年死去)は当時の様子をルポし「ヒロシマ・ノート」に著した。広島県原水協代表委員の森滝市郎(94年死去)が日本国民は「どこの国のどんな核実験」にも反対と叫んできたなどと基調報告を読み上げる間に、「断絶は確固となってゆく」。

その余波で64年に広島県被団協が分裂した。すでに60年たち、日本被団協代表委員を務める理事長の箕牧(みまき)智之(82)は「内部に慎重論もあり、今のところ統合はない」と言う。同年に同じ名の団体を再建したとするもう一つの県被団協の理事長佐久間邦彦(80)は私見としつつ「運動を発展させる可能性があり、一緒になる方向を見ておかねば」との認識を示す。

二つの県被団協は74年発足の広島被爆者団体連絡会議(被団連)を通じ、原爆の日の首相要望や署名集めでは行動を共にする。

座り込みは別々

兄を原爆で失い、被団連初代事務局長を務めた近藤幸四郎(02年に死去)の長男正彦(64)=南区=は「父は要望するにしても被爆者団体が連名で並んだ方が強いと考えたのでは」。被爆者援護法に基づく国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の建設では国と折衝を重ねて説明文に「誤った国策により犠牲となった」との文言を入れさせた。

日本被団協は統一を守ったが、50年史によると、日本原水協脱退問題などでもめ、運動が休止した時期があった。一方、原水禁団体は原水爆禁止日本国民会議と日本原水協に分かれたままだ。77~85年に統一大会を開くが運営方針などで再び対立が深まり、その後は別々に続ける。

広島でも県原水禁代表委員の金子哲夫(76)、県原水協代表理事の高橋信雄(85)はともに、組織統一より、可能な共同行動を続けるとの考えだ。核実験に抗議する原爆慰霊碑前での座り込みは、県原水禁と箕牧被団協、県原水協と佐久間被団協でそれぞれ取り組む。

長崎にも、日本被団協に加盟する長崎原爆被災者協議会(長崎被災協)の他に、運動方針の違いなどから3団体がある。=敬称略 (下高充生)

(2024年12月3日朝刊掲載)