歩み 被団協ノーベル平和賞 <5> 国際活動 被爆者訴え 欧米で共鳴

24年12月5日

困難立ち向かう姿胸打つ

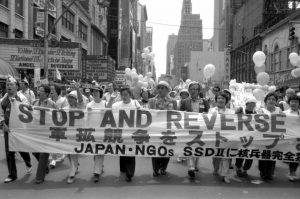

「私の顔や手をよく見てください。よく見てください」。1982年6月、米ニューヨーク。日本被団協代表委員の山口仙二(2013年死去)は、第2回国連軍縮特別総会で被爆者として初めて演説した。上半身の重いやけどで7カ月入院したこと。首がちぎれかけた赤ん坊を抱く母親を見たこと。各国の代表を前に核兵器の非人道性を叫ぶように訴えた。

右手に掲げた自らのケロイドの写真は、世界に原爆被害を伝えようと、被団協が作ったパンフレット「HIBAKUSHA」の一ページ。日英独3カ国語を併記し、総会前に10万部を刷っていた。「ノーモア・ウォー、ノーモア・ヒバクシャ」と締めくくった演説は国際活動の象徴となった。

核戦争に現実味

被団協はこの時、国連へ41人の代表団を派遣した。通訳として加わっていた東京大名誉教授の西崎文子(65)によると、山口は当時、体調を崩していた。「100万人デモ」や集会への参加を控えて演説に臨んだといい「いちずに伝えるものがある人の強さを感じた」。

被団協の訴えは70年代後半から、欧米の反核運動と共鳴し始めた。東西冷戦のさなか、人々は現実味を増す核戦争におびえていた。米ソによる欧州への核ミサイル配備を起点に「ノー・ユーロシマ」(欧州を広島のような核の戦場にするな)のかけ声が拡大。被団協は各国からの派遣依頼に積極的に応じた。

82年8月、後に広島県被団協理事長に就く代表委員伊藤サカエ(2000年死去)の一行が欧州を遊説した。広島で被爆した国際部長の小西悟(15年死去)は83年10月、50万人が参加したという西ドイツの首都ボンでの集会で、峠三吉の「にんげんをかえせ」をドイツ語で朗読。「盛り上がりと熱気は日本では考えられないくらいすごいものだった」と日本へ報告した。

惨状 突き動かす

東京都の被爆者団体「東友会」理事で広島被爆の山田玲子(90)は85年10月、被団協の遊説団に加わり英仏に渡った。以来、ソ連や米国への訪問を重ね、17年までに23回を数えた。突き動かすのはあの日の惨状だ。「多くが名前も分からないまま焼かれた。再び被爆者をつくらないために記憶を伝えたい」と話す。

被団協だけでなく、広島、長崎を中心に、官民が被爆者を各国へ送り出した。無数の証言は、核兵器に汚名を着せ、二度と使ってはいけないという「核のタブー」を、各国の人たちの心に植え付けていった。

反核政策を貫くオーストリア外務省軍縮局長のアレクサンダー・クメント(59)は「被爆者は核戦争と核軍拡競争への恐怖に覆われていた80年代の言論を下支えした」とみる。小西たちをたびたび受け入れたドイツの反戦団体のギド・グルネバルド(72)も「単なる被害者にとどまるのではなく、困難に立ち向かいながら諦めずに人生を切り開く姿が人々の胸を打った」。

被団協は10、15年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では約50人の代表団を米国へ派遣した。22年は4人。被爆者たちも今や平均年齢は85歳を超えた。各地の草の根の運動は岐路に立つ。=敬称略 (宮野史康)

(2024年12月5日朝刊掲載)