[被団協ノーベル平和賞] 被爆者の思い受け止めて 「原爆の絵」オスロで11日から展示 惨禍や非人道性表現 作者の遺族、平和訴え

24年12月8日

日本被団協のノーベル平和賞受賞に合わせ、ノルウェー・オスロのノーベル平和センターで始まる関連展示で、被爆者たちが描いた「原爆の絵」が紹介される。惨禍を伝え、核兵器の非人道性を告発する光景ばかり。作者の遺族は「なぜこんなことが起きたのか考えてもらう契機に」「被爆者の思いを受け止め、平和への道に進んでほしい」と願う。(下高充生)

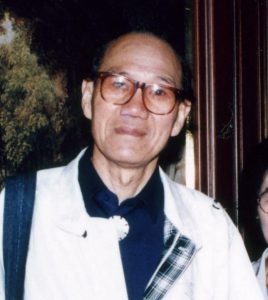

山下正人さん(1995年に70歳で死去)は、黒焦げになってあおむけに横たわる幼児の遺体を絵に残した。自宅のあった広島県坂町から、2歳年下の弟伍(あつむ)さんを捜すため広島市基町(現中区)を訪れた際に目撃したとみられる。長女米又理恵さん(69)=西区=は「目を背けたくなるが、言葉では伝えられない現実なのだろう」と受け止める。

伍さんは土橋町(現中区)で建物疎開の作業中に被爆。収容所を経て45年8月20日ごろに自宅へ戻ったが、血を吐きながら31日に亡くなった。その死について、山下さんは手記に「ピカに対して 戦争を始めたものに対して そして戦争を止めなかったものに対して 抱ききれない憎しみを抱いて死んでいった」とつづった。

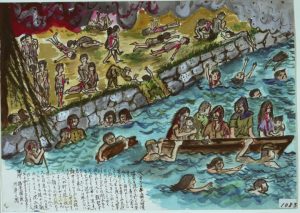

川沿いで息絶えたり、水を求めて飛び込んだりする人々を描いたのは菅葉子さん(2011年に80歳で死去)。広島女学院高等女学校(現中区の広島女学院中高)2年の時、学校で自習していて被爆。絵は近くの縮景園北側で見た惨状という。後に国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の証言ビデオで「これどころではない」と振り返っている。

比治山本町(現南区)の自宅で被爆した父田上政義さん=当時(54)=を失った。自身も直後に脱毛などに苦しみ、戦後に流産や心臓病、がんなどを経験した。長男隆文さん(69)=南区=は「何の悪いことをしたわけでもないのになぜ一生苦しまないといけないのか、という思いは多分にあったと思う」と推し量る。

葉子さんはビデオで「被爆体験を話すことが、平和がいつまでも続くことに役立つと願ってやみません」と語っている。

原爆資料館(中区)が計13点の原爆の絵の画像データをノーベル平和センターに提供した。授賞式翌日の11日から約1年間、はがきサイズにカラー印刷し、手に取りやすい形で展示される。

(2024年12月8日朝刊掲載)

山下正人さん(1995年に70歳で死去)は、黒焦げになってあおむけに横たわる幼児の遺体を絵に残した。自宅のあった広島県坂町から、2歳年下の弟伍(あつむ)さんを捜すため広島市基町(現中区)を訪れた際に目撃したとみられる。長女米又理恵さん(69)=西区=は「目を背けたくなるが、言葉では伝えられない現実なのだろう」と受け止める。

伍さんは土橋町(現中区)で建物疎開の作業中に被爆。収容所を経て45年8月20日ごろに自宅へ戻ったが、血を吐きながら31日に亡くなった。その死について、山下さんは手記に「ピカに対して 戦争を始めたものに対して そして戦争を止めなかったものに対して 抱ききれない憎しみを抱いて死んでいった」とつづった。

川沿いで息絶えたり、水を求めて飛び込んだりする人々を描いたのは菅葉子さん(2011年に80歳で死去)。広島女学院高等女学校(現中区の広島女学院中高)2年の時、学校で自習していて被爆。絵は近くの縮景園北側で見た惨状という。後に国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の証言ビデオで「これどころではない」と振り返っている。

比治山本町(現南区)の自宅で被爆した父田上政義さん=当時(54)=を失った。自身も直後に脱毛などに苦しみ、戦後に流産や心臓病、がんなどを経験した。長男隆文さん(69)=南区=は「何の悪いことをしたわけでもないのになぜ一生苦しまないといけないのか、という思いは多分にあったと思う」と推し量る。

葉子さんはビデオで「被爆体験を話すことが、平和がいつまでも続くことに役立つと願ってやみません」と語っている。

原爆資料館(中区)が計13点の原爆の絵の画像データをノーベル平和センターに提供した。授賞式翌日の11日から約1年間、はがきサイズにカラー印刷し、手に取りやすい形で展示される。

(2024年12月8日朝刊掲載)