[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 核時代の危機 焦土から警鐘

25年1月1日

人類は自らが生み出した最も恐ろしい兵器で破滅しうる―。米軍が1945年に広島と長崎に投下した原爆がもたらした惨状は「核時代」の到来を世界に突き付けた。年が明けた46年、なおも焦土が広がる広島では市民があまたの死者の追悼を再建への一歩とし、破滅を避ける道を思索し始めた。国内外の政治の場では、戦争、核兵器の廃絶が語られながらも、核の力の追求が続いた。戦後80年の最初の岐路として、「戦後1年」の記録を見る。(編集委員・水川恭輔、下高充生)

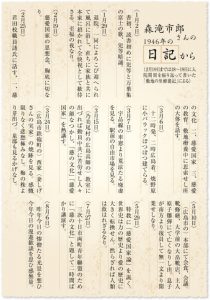

ong>被爆の教授 日記につづる ong>

ong>人類自滅回避へ 病床で思索 ong>

「原爆の年の秋から冬にかけての入院生活中ほど物思いにふけったことはない」(1976年刊の「反核三〇年」) 森滝市郎さん(94年に92歳で死去)は被爆で右目を失明し、療養を余儀なくされた日々を著書でこう振り返る。当時44歳。広島高等師範学校(現広島大)の教授で専門は倫理学だった。

45年8月6日、学生の動員先だった爆心地から約4キロの造船所で閃光(せんこう)を感じると、飛び散ったガラスの破片が右目に刺さった。被爆後、苦痛に耐えて左目を開き、焼け野原を脳裏に刻んだ。目立った外傷がない人も体調を崩し、犠牲者はおびただしい数に上っていた。

学生の看護を受けた後、古里の君田村(現三次市)に帰郷し、9月9日に吉舎町(同)の星田眼科に入院。「物思い」は、原爆を生んだ現代文明の問い直しにおのずと向かった。「人類は『力の文明』の絶頂で自滅するであろうと考えないではおれなかった」(同書)

森滝さんは植民地主義などに基づく武力や権力の追求を「力の文明」と捉え、科学技術の進歩と相まったその頂点が原爆だと考えた。「自滅」を避ける道に見いだしたのは慈悲の心や愛を重んじる「慈の文化」だった。

年末年始は一時退院して家族と過ごし、46年1月29日に正式に退院。2月18~19日、入院期間を振り返る療養記を書き、「慈愛国家の思想念、胸底に切なり」とつづった。

広島高師は広島市東千田町(現中区)の校舎を焼失し、乃美尾村(現東広島市)の旧海軍衛生学校の施設を借りて授業を再開していた。森滝さんは春に教壇に戻ると、学生に「慈の文化」や「慈愛国家論」を説いた。

「世界史は力の歴史より愛の歴史に大きく転換せん。然らざれば人類は救はれざるなり」(5月29日の日記)。この頃、学校の用務で広島市内に出てあらためて未曽有の被害を目にしていた。

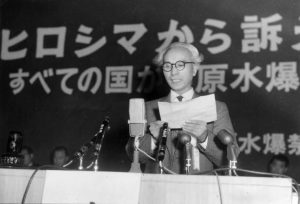

森滝さんは後に原水爆禁止運動の先頭に立ち、56年に結成された日本被団協の初代代表委員を務める。その被団協は2024年12月、ノーベル平和賞を受賞した。代表委員の田中熙巳(てるみ)さん(92)はノルウェー・オスロであった授賞式での演説で、「人類が核兵器で自滅することのないように」と訴えた。

「力の文明」を転換せねば、「人類は救はれざるなり」―。被爆体験に根ざした森滝さんの思想は今の世界にも警鐘を鳴らし続ける。

ong>憲法改正案要綱の発表 ong>

1946年3月8日。森滝市郎さんは「憲法改正案要綱発表さる」と日記に書き留めている。7~8日、政府が6日夕に発表した憲法改正草案要綱の条文を各紙が載せ、戦争放棄を定める9条をとりわけ大きく報じた。

日本は降伏後、連合国からの民主化の求めを受けて憲法の改正案作りを始めた。だが、連合国軍総司令部(GHQ)は内容が不十分と判断。46年2月に独自の草案をまとめ、戦争放棄も盛り込んだ。政府はこの案に沿って草案要綱を作成した。

GHQ草案の作成で戦争放棄の明記を指示したのは、マッカーサー最高司令官だった。占領政策を円滑に進めるため天皇制維持の方針を決めており、天皇の戦争責任を追及する構えのソ連などの批判を抑えようとしたのが一因だった。

天皇制維持を重視する日本政府もこの点を考慮したとされる一方、核時代に平和主義を掲げる意義を公の場で繰り返し説いた。3月20日、枢密院で草案要綱を説明した幣原喜重郎首相は「戦争放棄は正義に基づく正しい道」と訴え、続けた。

「原子爆弾と云ひ、又更に将来より以上の武器も発明されるかも知れない(略)此処二十年三十年の将来には必ず列国は戦争の放棄をしみじみと考へるに違ひない」

4月には口語体の草案が示され、文言修正を経て11月3日に「新憲法」が公布された。5月に就任した吉田茂首相が序文を寄せて内閣が公布日に発行した解説書「新憲法の解説」は原爆の出現を挙げ、戦争をなくさないと文明が抹殺されると説いた。9条は「再建日本の平和に対する熱望を、大胆卒直に表明した理想主義の旗」とうたった。

ong>日本国憲法(1946年11月3日公布)9条 ong>

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ong>供養塔完成 3000人が参列 ong>

1946年1月1日。今の広島市安佐北区に住んでいた34歳の山根初恵さんは、被爆死した長男の秀雄さんをしのび、新年を迎えた。「写真ニ雑煮ヲ供ヘ」「秀雄ノ去年ノ喜ンデ食ベテ呉レタ有様ヲ想浮ベ」(1日の日記)

12歳の秀雄さんは学徒動員で広島県庁近くの建物疎開作業へ出た後、遺骨も見つかっていなかった。「県庁付近ヲ歩キセメテモノ心ナグサメニ香花立テヽ上ゲ度イ」(6日)。長女芳枝さん(90)=安佐北区=が家族と受け継ぐ遺品の日記は癒えない母の悲しみを刻む。

原爆犠牲者の遺族をはじめとした多くの市民にとり、営みを再建する上でも死者の追悼は欠かせなかった。45年12月に市助役に就いた浜井信三さんは、年が明けた後、犠牲者の供養を求める直談判があったと著書「原爆市長」(67年刊)で回顧する。

申し入れたのは、宇品町(現南区)の柿原政一郎さん(62年に78歳で死去)。児童福祉にも携わった実業家で、僧侶たちでつくる「広島市戦災死没者供養会」の顧問だった。「死体の整理と、犠牲者の供養をしないで、復興事業にとりかかることは絶対に避けなければいけない」と訴えた。

市も呼応し、供養会の活動に参加。今の平和記念公園(現中区)の一角の慈仙寺跡付近に「広島市戦災死没者供養塔」を建てることにした。がれきの下などに残る遺骨を町内会の協力を得て収集。2千体以上集めた。

高さ約6メートルの供養塔が46年5月26日に完成。翌日の供養会に約3千人が参列した。市民の寄付も受け7月に礼拝堂ができ、8月6日に追悼会が営まれた。市が中心となって55年に今の原爆供養塔を建立し、引き取り手のないまま各所に残る遺骨を集約、安置した。

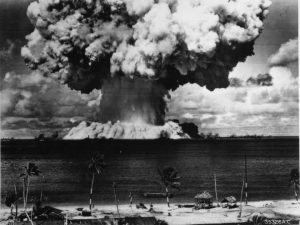

ong>米がビキニ環礁で核実験 ong>

ong>保有規制交渉は暗礁に ong>

1946年1月24日。英国で開催中の国連総会が、「原子力の発見で生じた問題」を扱う「国連原子力委員会」設置の決議を採択した。45年10月に51カ国で設立された国連の最初の総会決議だった。

委員会は核兵器の「国家軍備からの廃絶」を掲げた。設置は、当時唯一の核保有国で拡散を懸念する米国や、英国などが主導。安全保障理事会の下に置かれ、米ソ英仏中の常任理事国の意向が強く働く形になった。

米国は46年6月、核保有を規制する「核の国際管理案」を委員会に示す。兵器転用可能な核物質や核施設は新設の国際機関が管理し、原爆所有などは違反行為▽違反国への制裁は、常任理事国が持つ拒否権も認めない▽国際機関が効果的活動を始めた後、米国は最終的に原爆を廃棄する。本紙も1面に配信記事を載せた。

だが、ソ連は原爆の製造や使用を禁止する条約の成立と、米国の速やかな核廃棄を求めた。ソ連の核開発を危ぶむ米国は応じなかった。

米政府で国際管理を構想したブッシュ氏が45年11月、バーンズ国務長官に送ったメモが残る。「敵が原爆を保有する可能性がある場合には、それを速やかに使用できる明確な立場にありたいと考える」「『原爆の非合法化』を早急に行うべきでない」。46年1月10日には、トルーマン大統領が日本での実戦使用後初の核実験にゴーサインを出していた。

米国は国際管理案の提示直後の7月1日と25日、管理下にあったマーシャル諸島のビキニ環礁で核実験を実施。住民167人に移住を迫った上で、戦艦や豚、ラットを配置して爆発の威力や放射線の影響を調べた。

ソ連が拒否権保持にも固執したことで、国際管理案の交渉は暗礁に乗り上げた。そのソ連も49年に初の核実験に成功し、核兵器を持った。冷戦下、米ソの核開発競争が加速する。

--------------------

2025年、広島は1945年8月6日の被爆から80年になります。被爆の翌年以降も続いた心身の苦しみや暮らしの苦境。それを押しての被爆者たちの訴え、死者の忘却にあらがう営み…。企画「ヒロシマ ドキュメント 被爆80年」は、手記、日記、写真といった市民の記録に国内外の核を巡る動きや現在の証言を重ねて80年をたどり、「核時代」とこれからを考えます。

紙面編集・山本庸平

(2025年1月1日朝刊掲載)

ont-size:106%;font-weight:bold;">1946年2月

ont-size:106%;font-weight:bold;">「力ではなく慈愛」切々と

「原爆の年の秋から冬にかけての入院生活中ほど物思いにふけったことはない」(1976年刊の「反核三〇年」) 森滝市郎さん(94年に92歳で死去)は被爆で右目を失明し、療養を余儀なくされた日々を著書でこう振り返る。当時44歳。広島高等師範学校(現広島大)の教授で専門は倫理学だった。

45年8月6日、学生の動員先だった爆心地から約4キロの造船所で閃光(せんこう)を感じると、飛び散ったガラスの破片が右目に刺さった。被爆後、苦痛に耐えて左目を開き、焼け野原を脳裏に刻んだ。目立った外傷がない人も体調を崩し、犠牲者はおびただしい数に上っていた。

学生の看護を受けた後、古里の君田村(現三次市)に帰郷し、9月9日に吉舎町(同)の星田眼科に入院。「物思い」は、原爆を生んだ現代文明の問い直しにおのずと向かった。「人類は『力の文明』の絶頂で自滅するであろうと考えないではおれなかった」(同書)

森滝さんは植民地主義などに基づく武力や権力の追求を「力の文明」と捉え、科学技術の進歩と相まったその頂点が原爆だと考えた。「自滅」を避ける道に見いだしたのは慈悲の心や愛を重んじる「慈の文化」だった。

年末年始は一時退院して家族と過ごし、46年1月29日に正式に退院。2月18~19日、入院期間を振り返る療養記を書き、「慈愛国家の思想念、胸底に切なり」とつづった。

広島高師は広島市東千田町(現中区)の校舎を焼失し、乃美尾村(現東広島市)の旧海軍衛生学校の施設を借りて授業を再開していた。森滝さんは春に教壇に戻ると、学生に「慈の文化」や「慈愛国家論」を説いた。

「世界史は力の歴史より愛の歴史に大きく転換せん。然らざれば人類は救はれざるなり」(5月29日の日記)。この頃、学校の用務で広島市内に出てあらためて未曽有の被害を目にしていた。

森滝さんは後に原水爆禁止運動の先頭に立ち、56年に結成された日本被団協の初代代表委員を務める。その被団協は2024年12月、ノーベル平和賞を受賞した。代表委員の田中熙巳(てるみ)さん(92)はノルウェー・オスロであった授賞式での演説で、「人類が核兵器で自滅することのないように」と訴えた。

「力の文明」を転換せねば、「人類は救はれざるなり」―。被爆体験に根ざした森滝さんの思想は今の世界にも警鐘を鳴らし続ける。

ont-size:106%;font-weight:bold;">3月

ont-size:106%;font-weight:bold;">戦争放棄 9条「正義の道」

1946年3月8日。森滝市郎さんは「憲法改正案要綱発表さる」と日記に書き留めている。7~8日、政府が6日夕に発表した憲法改正草案要綱の条文を各紙が載せ、戦争放棄を定める9条をとりわけ大きく報じた。

日本は降伏後、連合国からの民主化の求めを受けて憲法の改正案作りを始めた。だが、連合国軍総司令部(GHQ)は内容が不十分と判断。46年2月に独自の草案をまとめ、戦争放棄も盛り込んだ。政府はこの案に沿って草案要綱を作成した。

GHQ草案の作成で戦争放棄の明記を指示したのは、マッカーサー最高司令官だった。占領政策を円滑に進めるため天皇制維持の方針を決めており、天皇の戦争責任を追及する構えのソ連などの批判を抑えようとしたのが一因だった。

天皇制維持を重視する日本政府もこの点を考慮したとされる一方、核時代に平和主義を掲げる意義を公の場で繰り返し説いた。3月20日、枢密院で草案要綱を説明した幣原喜重郎首相は「戦争放棄は正義に基づく正しい道」と訴え、続けた。

「原子爆弾と云ひ、又更に将来より以上の武器も発明されるかも知れない(略)此処二十年三十年の将来には必ず列国は戦争の放棄をしみじみと考へるに違ひない」

4月には口語体の草案が示され、文言修正を経て11月3日に「新憲法」が公布された。5月に就任した吉田茂首相が序文を寄せて内閣が公布日に発行した解説書「新憲法の解説」は原爆の出現を挙げ、戦争をなくさないと文明が抹殺されると説いた。9条は「再建日本の平和に対する熱望を、大胆卒直に表明した理想主義の旗」とうたった。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ont-size:106%;font-weight:bold;">5月

ont-size:106%;font-weight:bold;">犠牲者追悼 復興への一歩

1946年1月1日。今の広島市安佐北区に住んでいた34歳の山根初恵さんは、被爆死した長男の秀雄さんをしのび、新年を迎えた。「写真ニ雑煮ヲ供ヘ」「秀雄ノ去年ノ喜ンデ食ベテ呉レタ有様ヲ想浮ベ」(1日の日記)

12歳の秀雄さんは学徒動員で広島県庁近くの建物疎開作業へ出た後、遺骨も見つかっていなかった。「県庁付近ヲ歩キセメテモノ心ナグサメニ香花立テヽ上ゲ度イ」(6日)。長女芳枝さん(90)=安佐北区=が家族と受け継ぐ遺品の日記は癒えない母の悲しみを刻む。

原爆犠牲者の遺族をはじめとした多くの市民にとり、営みを再建する上でも死者の追悼は欠かせなかった。45年12月に市助役に就いた浜井信三さんは、年が明けた後、犠牲者の供養を求める直談判があったと著書「原爆市長」(67年刊)で回顧する。

申し入れたのは、宇品町(現南区)の柿原政一郎さん(62年に78歳で死去)。児童福祉にも携わった実業家で、僧侶たちでつくる「広島市戦災死没者供養会」の顧問だった。「死体の整理と、犠牲者の供養をしないで、復興事業にとりかかることは絶対に避けなければいけない」と訴えた。

市も呼応し、供養会の活動に参加。今の平和記念公園(現中区)の一角の慈仙寺跡付近に「広島市戦災死没者供養塔」を建てることにした。がれきの下などに残る遺骨を町内会の協力を得て収集。2千体以上集めた。

高さ約6メートルの供養塔が46年5月26日に完成。翌日の供養会に約3千人が参列した。市民の寄付も受け7月に礼拝堂ができ、8月6日に追悼会が営まれた。市が中心となって55年に今の原爆供養塔を建立し、引き取り手のないまま各所に残る遺骨を集約、安置した。

ont-size:106%;font-weight:bold;">7月

ont-size:106%;font-weight:bold;">力の追求 世界で続く

1946年1月24日。英国で開催中の国連総会が、「原子力の発見で生じた問題」を扱う「国連原子力委員会」設置の決議を採択した。45年10月に51カ国で設立された国連の最初の総会決議だった。

委員会は核兵器の「国家軍備からの廃絶」を掲げた。設置は、当時唯一の核保有国で拡散を懸念する米国や、英国などが主導。安全保障理事会の下に置かれ、米ソ英仏中の常任理事国の意向が強く働く形になった。

米国は46年6月、核保有を規制する「核の国際管理案」を委員会に示す。兵器転用可能な核物質や核施設は新設の国際機関が管理し、原爆所有などは違反行為▽違反国への制裁は、常任理事国が持つ拒否権も認めない▽国際機関が効果的活動を始めた後、米国は最終的に原爆を廃棄する。本紙も1面に配信記事を載せた。

だが、ソ連は原爆の製造や使用を禁止する条約の成立と、米国の速やかな核廃棄を求めた。ソ連の核開発を危ぶむ米国は応じなかった。

米政府で国際管理を構想したブッシュ氏が45年11月、バーンズ国務長官に送ったメモが残る。「敵が原爆を保有する可能性がある場合には、それを速やかに使用できる明確な立場にありたいと考える」「『原爆の非合法化』を早急に行うべきでない」。46年1月10日には、トルーマン大統領が日本での実戦使用後初の核実験にゴーサインを出していた。

米国は国際管理案の提示直後の7月1日と25日、管理下にあったマーシャル諸島のビキニ環礁で核実験を実施。住民167人に移住を迫った上で、戦艦や豚、ラットを配置して爆発の威力や放射線の影響を調べた。

ソ連が拒否権保持にも固執したことで、国際管理案の交渉は暗礁に乗り上げた。そのソ連も49年に初の核実験に成功し、核兵器を持った。冷戦下、米ソの核開発競争が加速する。

--------------------

2025年、広島は1945年8月6日の被爆から80年になります。被爆の翌年以降も続いた心身の苦しみや暮らしの苦境。それを押しての被爆者たちの訴え、死者の忘却にあらがう営み…。企画「ヒロシマ ドキュメント 被爆80年」は、手記、日記、写真といった市民の記録に国内外の核を巡る動きや現在の証言を重ねて80年をたどり、「核時代」とこれからを考えます。

紙面編集・山本庸平

(2025年1月1日朝刊掲載)