[歩く 聞く 考える] 論説委員 加納優 元米軍ミサイル基地 沖縄に 身近に核の脅威 想像を

25年1月3日

被爆から80年、日本列島は核兵器と無縁だったわけではない。1950~60年代、米国は統治下の沖縄にアジア最多級の核兵器を集め、共産圏ににらみを利かせた。核の力で大国の論理やエゴを押し通そうとする姿勢は現在の世界情勢に通じる。米国や日本政府の安保戦略に翻弄され続ける沖縄で、今も残る核の痕跡をたどった。

かつて広島東洋カープの春季キャンプ取材で何度も訪れた沖縄市コザを車で通り過ぎ、北北東に15キロ。恥ずかしながら、これほどの威容の存在を全く知らずにいた。

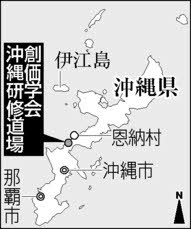

東シナ海を望む恩納村の高台に六角形の白いくぼみが八つ並ぶ。高さは9メートル、幅は計100メートル。そばに立つと巨大さに身がすくんだ。米軍の核巡航ミサイル「メースB」の元発射基地である。

冷戦が激化した60年代、米軍はメースBを沖縄の4カ所に配備した。威力は広島型原爆の約70倍。射程は2千キロを超え、中国の主要都市や旧ソ連の一部を捉えていたとされる。現存するのは恩納村だけだ。核と隣り合わせだった過去は、リゾートホテルが立ち並ぶ華やかな光景からは想像しづらい。

「沖縄には確かに核兵器があった。それを自分の目や体で実感できる唯一の施設なんです」。創価学会の沖縄事務局長、桑江功さん(60)の言葉に力がこもった。

創価学会は76年に発射基地跡を含む用地を研修道場として取得。基地跡は取り壊す予定だったが、83年に訪れた当時の池田大作名誉会長が「永遠に残そう」と提案し保存が決まったという。戦争の愚かさ、核の脅威を伝えるシンボルとして一般にも公開してきた。

昨年1月から改修工事が進む。目玉は、向かって右から2番目の発射口跡だ。浄化槽置き場として長く使ってきたため、建設当時の姿をほぼとどめていた点に着目。展示への活用を決めたそうだ。ほぼ工事を終えた内部を、桑江さんたちに案内してもらった。

まずコンクリートの分厚さに驚く。壁をたたいても鈍い音が響くだけ。随所に「NO SMOKING」の文字が刻まれている。発射角度に沿い、奥行きは斜め下に40メートル伸びていた。今後、直径1・4メートル、全長13・6メートルのミサイルの実物大の絵も展示するという。別の発射口跡には映像で基地の歴史をたどるシアターも新設し、3月末に見学を再開する予定だ。

発射司令室があった地下にも足を踏み入れた。二重扉の横に入室チェック用の装置跡が残り、厳重な管理がうかがえる。司令室は水がたまって入れないが、壁に発射指令用のボード跡が見えた。7人でチームを組み、1人では発射できない仕組みだったらしい。

スマートフォンのライトを頼りに、発射口跡までの折り返し階段を上ってみた。数えると35段。核戦争の引き金となる発射命令に備え、日々上り下りする兵士の姿を想像すると気持ちが沈んだ。

「あれが伊江島です」。撮影のため移動した別の建物の屋上で、主任の我如古(がねこ)政一郎さん(36)が島影を指さした。50年代に米軍が爆撃場を築き、「核模擬爆弾」の投下訓練を繰り返した島だ。爆撃機が低空で近づき、急上昇しながら爆弾を落とすのが日常的な光景だったらしい。多方面で核戦略を担った歴史に改めて思いをはせた。

米国の公文書によれば、ピーク時の67年には1300の核兵器が沖縄に集められた。米軍がアジア太平洋地域に配備した核の4割に当たり、種類も20近くあったらしい。住民はどう感じていたのか。

「核があると多くの人がうわさしていた。いわば公然の秘密だった」。米軍施政下で少年期を過ごした国際政治学者の我部政明・琉球大名誉教授(69)は振り返る。

米軍は核の存在を曖昧にする方針を貫いていた。もちろん、発射基地の本来の役割を地域に説明するはずはない。2017年9月にNHKが「沖縄と核」と題した特集を放送すると、研修道場を地元住民が訪ねてきたという。「弾薬庫と聞かされていたらしく、核が身近にあったことに驚いていた」と桑江さんは振り返る。

核が集積する島。敵陣営からすれば、有事の際に真っ先に攻撃目標とするのは当然だろう。

カープがかつて、雨天練習で使っていた沖縄市の県総合運動公園へと車を走らせた。程近い場所には1950~60年代にかけ、米軍専用の地下シェルター「泡瀬防空待避所」があったと伝わる。出入り口は雑木林に覆われ、当時の姿はうかがい知れなかった。我部名誉教授は「核攻撃などの緊急時に、司令部とその要員たちが避難する場所だったはず」とみる。

沖縄に敵国が侵攻してきた場合、米軍は戦術核を防戦に使う想定だったことも明らかになっている。「軍隊が戦争で現地住民の安全を優先することはない。米国に限らず、全ての国がそうだ」と我部名誉教授。沖縄では80年以上、軍隊の論理に民の論理がゆがめられてきた―との指摘は重い。

72年の沖縄返還までに、米軍は全ての核兵器を撤去したとされる。だが、緊急時には再び核を沖縄に持ち込む密約を日米両政府は交わしていた。沖縄戦に続き、本土の「捨て石」にする腹づもりだったと見られても仕方あるまい。

近年、米国の核兵器を日本で運用する「核共有」の議論の必要性を訴える声が大きくなりつつある。主導したのは安倍晋三元首相や石破茂首相ら自民党の指導的立場にある政治家たちだ。首相らは核の隣で暮らす生活を受け入れられるのか。またも沖縄に負担を押しつけようとしてはいないか。

被爆80年。世界で紛争が続く中、「米国第一主義」を掲げるトランプ氏がまもなく大統領に就く。核の傘の下に暮らす全ての人が広島、長崎、そして沖縄の歴史を学び直す時かもしれない。

(2025年1月3日朝刊掲載)

かつて広島東洋カープの春季キャンプ取材で何度も訪れた沖縄市コザを車で通り過ぎ、北北東に15キロ。恥ずかしながら、これほどの威容の存在を全く知らずにいた。

東シナ海を望む恩納村の高台に六角形の白いくぼみが八つ並ぶ。高さは9メートル、幅は計100メートル。そばに立つと巨大さに身がすくんだ。米軍の核巡航ミサイル「メースB」の元発射基地である。

冷戦が激化した60年代、米軍はメースBを沖縄の4カ所に配備した。威力は広島型原爆の約70倍。射程は2千キロを超え、中国の主要都市や旧ソ連の一部を捉えていたとされる。現存するのは恩納村だけだ。核と隣り合わせだった過去は、リゾートホテルが立ち並ぶ華やかな光景からは想像しづらい。

「沖縄には確かに核兵器があった。それを自分の目や体で実感できる唯一の施設なんです」。創価学会の沖縄事務局長、桑江功さん(60)の言葉に力がこもった。

創価学会は76年に発射基地跡を含む用地を研修道場として取得。基地跡は取り壊す予定だったが、83年に訪れた当時の池田大作名誉会長が「永遠に残そう」と提案し保存が決まったという。戦争の愚かさ、核の脅威を伝えるシンボルとして一般にも公開してきた。

昨年1月から改修工事が進む。目玉は、向かって右から2番目の発射口跡だ。浄化槽置き場として長く使ってきたため、建設当時の姿をほぼとどめていた点に着目。展示への活用を決めたそうだ。ほぼ工事を終えた内部を、桑江さんたちに案内してもらった。

まずコンクリートの分厚さに驚く。壁をたたいても鈍い音が響くだけ。随所に「NO SMOKING」の文字が刻まれている。発射角度に沿い、奥行きは斜め下に40メートル伸びていた。今後、直径1・4メートル、全長13・6メートルのミサイルの実物大の絵も展示するという。別の発射口跡には映像で基地の歴史をたどるシアターも新設し、3月末に見学を再開する予定だ。

発射司令室があった地下にも足を踏み入れた。二重扉の横に入室チェック用の装置跡が残り、厳重な管理がうかがえる。司令室は水がたまって入れないが、壁に発射指令用のボード跡が見えた。7人でチームを組み、1人では発射できない仕組みだったらしい。

スマートフォンのライトを頼りに、発射口跡までの折り返し階段を上ってみた。数えると35段。核戦争の引き金となる発射命令に備え、日々上り下りする兵士の姿を想像すると気持ちが沈んだ。

「あれが伊江島です」。撮影のため移動した別の建物の屋上で、主任の我如古(がねこ)政一郎さん(36)が島影を指さした。50年代に米軍が爆撃場を築き、「核模擬爆弾」の投下訓練を繰り返した島だ。爆撃機が低空で近づき、急上昇しながら爆弾を落とすのが日常的な光景だったらしい。多方面で核戦略を担った歴史に改めて思いをはせた。

米国の公文書によれば、ピーク時の67年には1300の核兵器が沖縄に集められた。米軍がアジア太平洋地域に配備した核の4割に当たり、種類も20近くあったらしい。住民はどう感じていたのか。

「核があると多くの人がうわさしていた。いわば公然の秘密だった」。米軍施政下で少年期を過ごした国際政治学者の我部政明・琉球大名誉教授(69)は振り返る。

米軍は核の存在を曖昧にする方針を貫いていた。もちろん、発射基地の本来の役割を地域に説明するはずはない。2017年9月にNHKが「沖縄と核」と題した特集を放送すると、研修道場を地元住民が訪ねてきたという。「弾薬庫と聞かされていたらしく、核が身近にあったことに驚いていた」と桑江さんは振り返る。

核が集積する島。敵陣営からすれば、有事の際に真っ先に攻撃目標とするのは当然だろう。

カープがかつて、雨天練習で使っていた沖縄市の県総合運動公園へと車を走らせた。程近い場所には1950~60年代にかけ、米軍専用の地下シェルター「泡瀬防空待避所」があったと伝わる。出入り口は雑木林に覆われ、当時の姿はうかがい知れなかった。我部名誉教授は「核攻撃などの緊急時に、司令部とその要員たちが避難する場所だったはず」とみる。

沖縄に敵国が侵攻してきた場合、米軍は戦術核を防戦に使う想定だったことも明らかになっている。「軍隊が戦争で現地住民の安全を優先することはない。米国に限らず、全ての国がそうだ」と我部名誉教授。沖縄では80年以上、軍隊の論理に民の論理がゆがめられてきた―との指摘は重い。

72年の沖縄返還までに、米軍は全ての核兵器を撤去したとされる。だが、緊急時には再び核を沖縄に持ち込む密約を日米両政府は交わしていた。沖縄戦に続き、本土の「捨て石」にする腹づもりだったと見られても仕方あるまい。

近年、米国の核兵器を日本で運用する「核共有」の議論の必要性を訴える声が大きくなりつつある。主導したのは安倍晋三元首相や石破茂首相ら自民党の指導的立場にある政治家たちだ。首相らは核の隣で暮らす生活を受け入れられるのか。またも沖縄に負担を押しつけようとしてはいないか。

被爆80年。世界で紛争が続く中、「米国第一主義」を掲げるトランプ氏がまもなく大統領に就く。核の傘の下に暮らす全ての人が広島、長崎、そして沖縄の歴史を学び直す時かもしれない。

(2025年1月3日朝刊掲載)